© Daylon

Écrivain, anthologiste et éditeur d'ouvrages de littérature de genre.

Science-fiction et limites de la vie

Reflet des aspirations de la société et spéculation sur les fantasmes de celle-ci, la science-fiction s'est emparée, au fil de ses deux siècles de développement, de toutes les branches des sciences du vivant au fur et à mesure de leur éclosion dans le réel : anatomie, chirurgie, épidémiologie, biologie... Si elle n'a pas toujours su discerner les applications les plus pointues de la médecine, elle a rêvé de développements encore inaccessibles.

L'urgence avec laquelle les sujets médicaux nous concernent, la puissance avec laquelle ils redessinent notre monde, expliquent que la science-fiction a toujours entretenu avec ces sujets une étroite relation.

Généralement considéré comme le tout premier roman de la science-fiction moderne, le Frankenstein de Mary Shelley (1818, nouvelle édition remaniée en 1831) pose d'emblée au centre de ce genre la question de la recherche médicale. Écrit en réaction aux changements qui affectaient alors la société européenne, ce roman personnifie pour la première fois la science en la figure du savant.

Mary Shelley donne littéralement corps au scientisme en la personne de Victor Frankenstein. Elle forge ainsi une image qui persistera dans l'imaginaire collectif. Figure prométhéenne, Victor Frankenstein repousse les limites de la vie en défiant l'oeuvre divine et en provoquant par la science (l'électricité et la chirurgie) l'éclosion d'une nouvelle forme de vie.

Rêves et craintes de la médecine

Lorsque, dans l'entre-deux-guerres, la science-fiction prit son essor en France, le genre se découvrit des thèmes de prédilection, des courants de pensée. Le plus manifeste fut celui de l'imaginaire médical : à une période où l'avancement scientifique permettait de guérir de plus en plus de maladies, la mort n'en continuait pas moins d'obnubiler la société. Une morbidité certaine, un sens du macabre marquaient les mentalités tant françaises qu'anglaises et le nouveau genre littéraire voulait « explorer le retentissement humain de situations nouvelles », dues à une innovation scientifique. Ainsi que l'exprimaient Hugues Chabot et Jérôme Goffette en une formule simple, la science-fiction souhaitait alors « rendre compte à la fois des effets de science et des effets de merveilleux ». Voici donc un champ que le genre investit d'emblée : la médecine, ses rêves, ses craintes. Ce sera la folie provoquée par des greffes dans Les mains d'Orlac, de Maurice Renard (1921), ou l'immortalité dans La maison des hommes vivants, de Claude Farrère (1911).

Divertissement et idéologie font bon ménage en science-fiction, et ce que le genre a envisagé comme progrès de la médecine et modifications potentielles des limites de la vie s'entend généralement en termes de fantasmes et d'avertissement (la figure du savant, éventuellement celle plus populaire du « savant fou », qui a longtemps dominé l'image médicale en fiction : principe de précaution). L'imagination littéraire s'est emparée du besoin humain d'une médecine plus développée en le magnifiant, en amplifiant ses espoirs en des formes de résurrection, de nouvelle jeunesse et d'immortalité. Typiquement, la science-fiction échoua à prévoir le pratique, le personnel, le précis du quotidien médical, mais sut en revanche faire décoller l'imaginaire et fantasmer ses lecteurs : la science-fiction a tendance à « rêver en grand », selon un processus que les Américains aiment à nommer le sense of wonder.

« Les immortels », un cauchemar

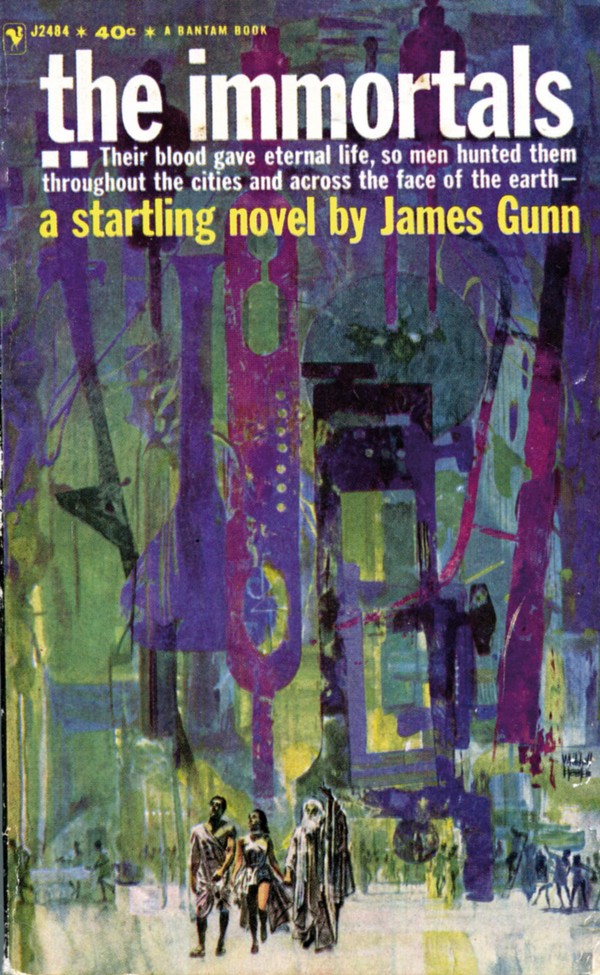

Le chef-d'œuvre de 1962 de James E. Gunn, Les immortels, est exemplaire des interactions entre médecine et science-fiction. Déroulant son intrigue sur plus de cent cinquante ans, ce roman trouve ses prémices dans le don du sang que fait un jour un certain Marshall Cartwright. Le vieil homme auquel on infuse ce lot sanguin se met à guérir de tous ses maux puis, de manière stupéfiante, à rajeunir jusqu'à retrouver le corps de ses 20 ans. Une jouvence qui ne dure qu'un peu plus d'un mois et conduit la société à se réorganiser peu à peu, sous l'impulsion d'une oligarchie, dans la traque de Cartwright et de ses descendants, possesseurs d'une sorte de « sang d'immortalité » : un héritage génétique exceptionnel.

Édition américaine originale des Immortels (The immortals, 1962).

Mais le roman de Gunn ne tourne pas réellement autour de la vie de ces immortels, non, ce qui intéresse l'auteur, ce sont les ramifications de leur présence au sein de notre société, l'impact qu'a leur existence sur le reste d'une humanité qui ne bénéficie pas de leur mutation génétique. Une présence qui ne fait qu'exacerber à outrance la tendance qu'ont les nations occidentales capitalistes à réserver le meilleur des traitements médicaux à une élite de l'argent. Parce que le monde entier se met à être obsédé par les héritiers de Cartwright, parce que le but ultime de toute la société consiste en une sorte de « traite du sang », s'instaure une dystopie 1 médicale faite de chasseurs d'organes, de marché noir des soins et d'effondrement des structures urbaines. Exemplaire, vraiment : à partir d'un point de départ très précis, l'auteur s'empare des tares du système hospitalier, les grossit au point de centrer dessus toute une société. C'est là le mode de spéculation habituel de la science-fiction.

Spéculations

Beaucoup plus récent et nettement plus proche d'une avancée scientifique crédible, La cité des permutants (1996), de Greg Egan, « va droit au coeur du problème philosophique de la coexistence de l'esprit et de la matière, et trouve une manière nouvelle de mêler technologie et métaphysique », ainsi que l'écrit le critique Pascal J. Thomas. L'Australien Greg Egan réfléchit sur les moyens informatiques d'une forme d'immortalité : l'enregistrement de la personne humaine sous la forme d'une numérisation complète du cerveau. Là aussi, seul le sommet de l'oligarchie mondiale peut se payer cette forme de survie par-delà le corps : enregistrées avant la mort du sujet, les « copies » en prolongent l'existence, ou peut-être ne font-elles que la mimer, dans des structures virtuelles de plus en plus complexes. La copie parfaite d'un cerveau est-elle ce cerveau ? La simulation de la vie est-elle la vie ? D'immenses et vertigineuses perspectives sur l'extension de la vie sont explorées dans ce roman aussi exigeant qu'exceptionnel.

Auteure anglaise récemment décédée, Tanith Lee est certainement la plume science-fictive ayant poussé le plus loin le jeu de la spéculation biologique d'un changement du corps en vue d'atteindre l'immortalité et du changement de paradigme sociétal que cela impliquerait dans la foulée. Dans Ne mords pas le soleil ! (1979) et Le vin saphir (1980), elle imagine un futur extrêmement lointain, si lointain qu'il en devient un décor abstrait, celui d'une Terre devenue stérile où les descendants de l'humanité vivent dans des cités utopiques fermées sur elles-mêmes. Gouvernée par des robots qui n'ont comme finalité que le bonheur et la sécurité des humains, la cité qui est le théâtre de ces deux curieux romans a pour nom Bee-Quatre. Chacun peut faire ce qu'il veut, chacun vit tous ses caprices les plus fous : vous voulez mourir puis ressusciter ? Il s'agit d'une opération coutumière. Vous voulez changer de corps, de sexe, de couleur, de forme ? À votre gré. Tout est possible en Utopie, et en particulier pour les adolescents de l'époque, les « jangs ». Sens de l'absurde désinvolte, mélange déroutant et toujours subtil de kitsch science-fictif et de réflexion existentielle, dépassement baroque des cadres habituels de la science-fiction et projection sociétale hardie, cette oeuvre de Tanith Lee constitue une provocante réflexion sur le dépassement du corps et sur l'identité.

Nous disions en ouverture que les applications individuelles de la médecine appartiennent peu à la science-fiction, mais si cela est vrai dans le domaine du roman, dans les nouvelles, et plutôt de manière récente, les auteurs se permettent parfois de telles spéculations. À titre d'exemple, nous citerons « Mon Bionid, mon Bionid douillet », de Pat MacEwen (traduite dans Fiction, n° 20, printemps 2015), dont l'héroïne hyperallergique habite dans une maison entièrement biologique, génétiquement construite pour répondre à ses besoins spécifiques. Toujours à la pointe, Greg Egan, dans « Des raisons pour être heureux » (in Radieux, 2011), suit l'existence d'un homme qui, atteint d'une leucémie à 12 ans, voit son cerveau saturé d'une endorphine qui le rend imperturbablement heureux. Un traitement le guérit de sa maladie mais il se retrouve dès lors incapable d'éprouver le moindre plaisir ou désir. Il mène alors une vie de zombie durant dix-huit ans, jusqu'à ce qu'il accepte de subir un nouveau traitement : remplacer la zone détruite de son cerveau par un réseau artificiel de neurones. Le héros se retrouve guéri, mais parce que ce réseau modélise les connexions neuronales d'un échantillon de quatre mille personnes, il tombe dans l'excès inverse : il aime tout, indifféremment. Pire encore : grâce à la technologie qui l'a guéri, il peut décider de ce qu'il aime, et à quel degré. Mais un tel bonheur a-t-il vraiment un sens ? Par exemple, que signifie aimer une personne quand on peut décider d'en tomber amoureux ?

Les impératifs de la science-fiction

Littérature de la spéculation sociétale, la science-fiction, ainsi que l'illustrent ces exemples, n'a jamais eu vocation ni prétention à être visionnaire ou prédictive. La science-fiction en tant que littérature possède des impératifs narratifs (elle doit « raconter des histoires ») qui ne recoupent ceux de la futurologie que d'occasionnelle manière.

Son champ d'action favori est donc celui du commentaire sur la société, à l'aide d'un décalage temporel qui lui donne un certain recul, en plus de fournir matière à un récit de fiction. Société, modernité et empreinte du présent sont ses trois moteurs principaux. Elle ne prédit donc pas et, par conséquent, l'on ne peut pas lui faire reproche de s'être « trompée » ou de n'avoir pas su discerner telle ou telle avancée technologique. Il est même possible d'affirmer que si la science-fiction n'annonça ni les ordinateurs personnels ni les actuelles prothèses imprimées en 3D, par exemple, c'est parce que le genre est obsédé par les destins collectifs, les larges mouvements de société, et qu'en son sein les individus ne sont le plus souvent que les simples vecteurs d'une intrigue. Les évolutions des applications personnelles de la science n'ont donc, pendant longtemps, que très peu appartenu à son domaine.

- Utopie qui vire au cauchemar.

POUR ALLER AUX SOURCES

- Mary Wollstonecraft Shelley, Frankenstein, Le Livre de poche, 2009.

- James E. Gunn, Les immortels, Hélios, nouvelle édition à paraître en 2016.

- Greg Egan, La cité des permutants, Le Livre de poche, 1999.

- Tanith Lee, Le vin saphir, Le Masque, 1980.

- Tanith Lee, Ne mords pas le soleil !, Le Masque, 1979.

http://www.constructif.fr/bibliotheque/2015-11/science-fiction-et-limites-de-la-vie.html?item_id=3496

© Constructif

Imprimer

Envoyer par mail

Réagir à l'article