Directrice générale du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (CREDOC).

Opinions nationales et enjeux de neutralité carbone

Les niveaux de crainte et d’engagement à l’égard du changement climatique diffèrent à travers le monde. Inquiets et impliqués, les Européens appellent de leurs vœux des changements structurels. Ils fondent de forts espoirs dans les énergies renouvelables. Les Français se distinguent par un soutien plus marqué à l’énergie atomique, et l’attente d’une implication accrue des entreprises. S’ils ont commencé à changer leur rapport à la consommation, ils ne semblent pas prêts à abandonner certaines caractéristiques de leurs modes de vie, comme la voiture.

Les rapports d’experts et les rencontres internationales s’accumulent pour appeler, face aux enjeux

écologiques, à un changement rapide des modes de vie. Les Français, et en particulier les

jeunes, sont nombreux à exprimer une forme de fatigue des petits pas, et attendent de profonds changements

sociétaux 1. S’agit-il là de déclarations d’intention bien commodes pour se

défausser de leurs responsabilités et de leur capacité d’agir ? Quels changements

structurels sont-ils attendus principalement ? Quelles spécificités l’Hexagone

présente-t-il par rapport à d’autres contrées ?

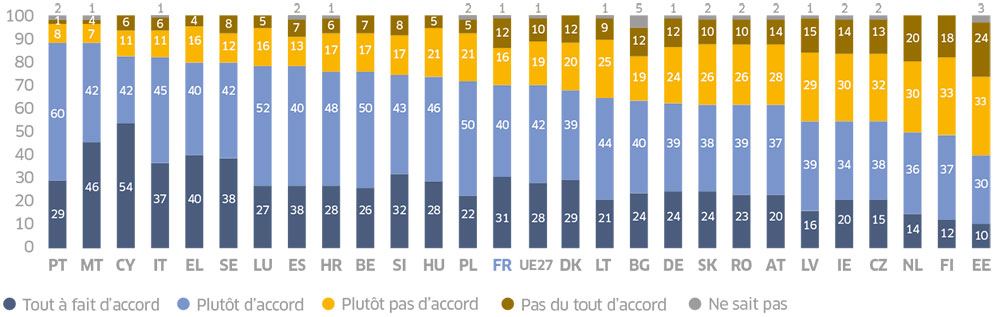

Des Français et des Européens préoccupés

À l’instar des autres Européens, 71 % des Français déclarent que le changement

climatique leur fait peur 2. Ce taux est identique à la moyenne européenne, supérieur à

celui observé en Allemagne (63 %), et pas très éloigné de ceux observés dans les

pays de l’Europe du Sud, qui enregistrent les plus hauts niveaux d’accord. 81 % se sentent

personnellement investis d’une responsabilité pour lutter contre le changement climatique (contre 77 %

en moyenne en Europe). La défense d’une forme d’exemplarité au niveau individuel et

à l’échelle du pays est très présente. Sept Français sur dix (dans la

moyenne européenne) considèrent qu’ils devraient faire plus que ce qu’ils font

actuellement pour contribuer à la transition écologique et lutter contre le changement climatique (en

consommant moins ou en économisant l’énergie, par exemple), sans tenir compte de ce que font les

autres. 77 % s’opposent à l’idée que leur pays n’aurait pas besoin d’agir si

les autres pays n’agissent pas non plus (contre 71 % en moyenne en Europe).

Des niveaux d’appréhension du changement climatique différents dans l’union européenne

« Dans quelle mesure êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec l’affirmation suivante : le changement climatique est quelque chose qui vous fait peur »

Source : Eurobaromètre spécial no 527, 2022.

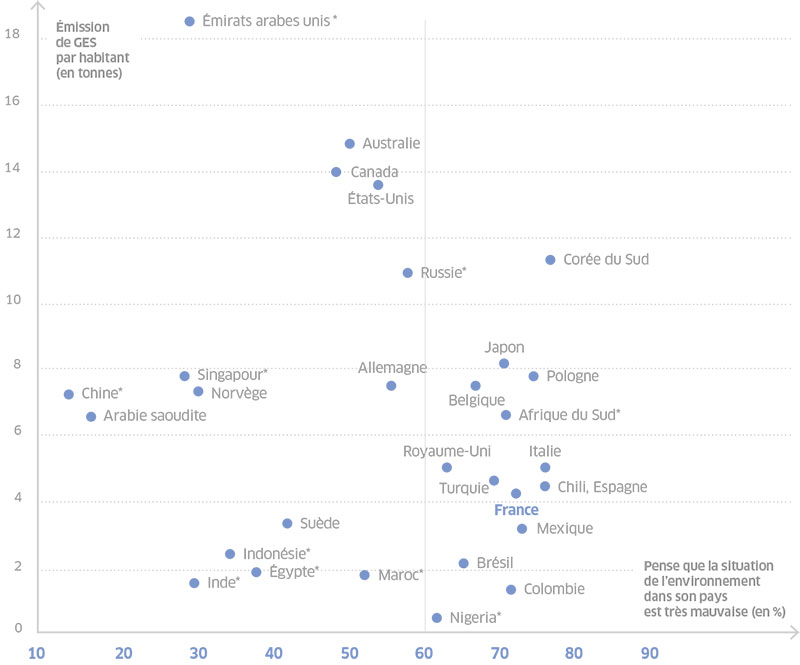

La préoccupation pour l’environnement s’est clairement amplifiée sur le temps long, comme

le montre l’enquête « Conditions de vie et aspirations » du CREDOC. La crise de la COVID a

à peine détourné l’attention de la population française de ces questions. Nos

concitoyens portent d’ailleurs un regard particulièrement négatif sur la situation de leur pays

en matière environnementale. Ils sont ainsi 73 % à estimer que la situation de l’environnement

dans leur pays est mauvaise, ce qui les place à des niveaux comparables à ceux observés en

Corée du Sud, où pourtant les émissions de CO2 sont 2,6 fois plus élevées, et

à un niveau nettement supérieur à celui de leurs voisins allemands, dont l’empreinte

carbone est 1,7 fois supérieure.

Dans le monde, des opinions variées, mais des Français très concernés

Si l’on croise, dans une trentaine de pays 3, le niveau des émissions de gaz à effet de serre

(GES) par habitant et ce que les habitants pensent de la situation de l’environnement dans leur pays, on note

que les Émirats arabes unis se distinguent par le niveau élevé de leurs émissions et la

faiblesse de l’opinion selon laquelle l’environnement est dégradé. De l’autre

côté, on trouve des pays, à revenus élevés (dont la France) ou faibles (Nigeria),

dans lesquels à la fois le niveau d’émission est relativement faible et la conscience

environnementale nationale élevée.

Niveau d’émission de GES et appréciation de la situation environnementale nationale

Source : données OCDE pour les émissions 2021 de GES (2020 pour les pays signalés avec une étoile), et données de l’Obs’COP 2022, EDF, Ipsos.

Loin d’être un vœu pieux, le souci de l’environnement se traduit concrètement dans les

pratiques. Des enquêtes européennes il ressort que 69 % des Français indiquent avoir

personnellement pris des mesures pour contribuer à la lutte contre le changement climatique au cours des six

derniers mois (64 % en moyenne européenne). Les Français sont plus impliqués au quotidien que

la moyenne des Européens en matière de tri et de recyclage des déchets (83 % contre 75 %), plus

souvent acheteurs de produits bio (41 % contre 32 %), engagés dans une diminution de leur consommation de

viande (41 %, contre 31 %), attentifs à prendre en compte leur empreinte carbone dans les achats (22 % contre

16 %). Ils sont également plus nombreux à réparer un produit plutôt que le remplacer (42

% contre 32 %), à acheter des produits locaux (52 % contre 42 %), à réduire leur consommation

d’eau (39 % contre 29 %), à acheter des produits d’occasion (32 % contre 21 %). Ils sont en

revanche un peu moins vigilants à limiter l’achat de produits jetables (54 % contre 59 %) et, surtout,

plus attachés à la voiture.

Essor des énergies renouvelables, poursuite du nucléaire

Parmi les changements structurels à opérer, la population, dans la trentaine de pays soumis à

l’enquête de l’Obs’COP d’EDF, mise d’abord sur les évolutions

technologiques. Un pari d’autant plus présent, au niveau international, que le PIB d’un pays est

élevé. La France, sur ce plan, ne déroge pas à la règle. Le développement

des énergies renouvelables, en particulier, est considéré comme une voie à

privilégier par une nette majorité, et jugé bien plus efficace que les changements individuels

en matière de consommation.

Les Français se distinguent toutefois lorsqu’il s’agit d’entrer dans le détail des

énergies renouvelables à développer. En particulier, s’ils se montrent très

réceptifs à l’énergie solaire (87 % contre 83 % dans une moyenne de trente pays) et

particulièrement favorables aux barrages hydrauliques (79 % contre 74 %), ils sont en revanche plus

réservés quant à l’énergie éolienne (66 % de soutien contre 80 % en

moyenne). Réticences qui avaient d’ailleurs participé à dessiner des lignes de clivage

entre les candidats lors de la campagne présidentielle de 2022.

Deuxième pôle structurant : une forme de soutien pragmatique à l’énergie atomique,

même si l’adhésion au modèle nucléaire français est plus fluctuante dans le

temps que le soutien aux énergies renouvelables. En 2012, juste après l’accident de la centrale

nucléaire de Fukushima, seuls 12 % priorisaient l’investissement financier dans l’énergie

nucléaire comme solution au changement climatique ; en 2022, la proportion est de 32 %.

Lorsqu’on les compare à la moyenne des trente pays objets de l’enquête, les Français

se montrent plus favorables (56 % contre 46 %) à l’énergie de l’atome. Les plus

favorables étant les Chinois (68 %), suivis des Suédois (64 %), des Indiens (63 %) et des

Égyptiens (63 %).

L’attente d’une action des entreprises

Autre caractéristique tricolore, l’attente d’une transformation plus massive de la part du monde

économique. Dans l’enquête « Conditions de vie et aspirations » du CREDOC

menée en novembre 2022, 43 % de nos concitoyens réclament en priorité un changement de

comportement des entreprises (par rapport aux particuliers ou aux administrations), pour assurer le respect du

développement durable. Cet appel est plus présent (une personne sur deux) tant chez les personnes

préoccupées par les questions environnementales que chez celles disposant d’un budget

serré.

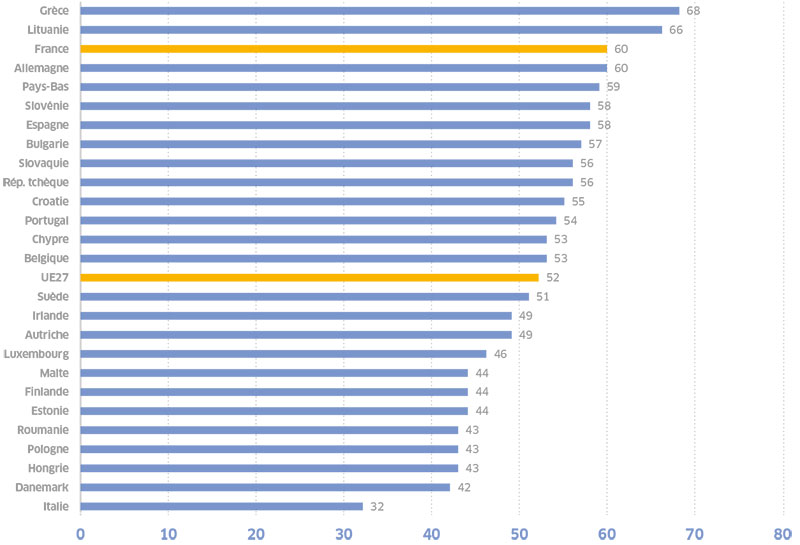

Les Français se distinguent des autres Européens en ce qu’ils attendent plus souvent des

entreprises qu’elles jouent un rôle dans l’accompagnement social de la transition

écologique. Nos concitoyens se montrent plus sceptiques que d’autres sur l’implication future des

entreprises pour garantir de l’énergie, des produits et des services durables abordables pour tous, y

compris pour les plus pauvres, malgré les tensions sur les prix des matières premières et de

l’énergie.

Les attentes dans l’union européenne vis-à-vis des entreprises pour l’environnement

Part de la population qui pense que les entreprises n’en font pas assez pour assurer une transition écologique socialement juste (en %)

Source : Eurobaromètre spécial no 527, 2022.

L’attente vis-à-vis des entreprises se situe aussi sur le plan des ressources humaines, pour une

transformation de l’intérieur des modèles économiques. La France est ainsi un des pays

où le décalage entre l’aspiration à occuper un emploi contribuant au progrès de la

transition écologique et le sentiment d’une absence de compétences personnelles en la

matière est le plus flagrant.

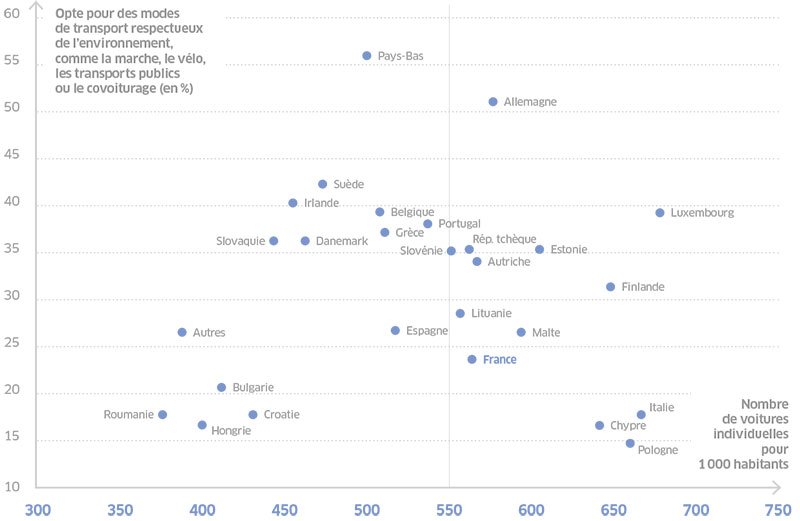

Un angle mort : l’attachement à la voiture individuelle

Si des changements semblent s’opérer dans le rapport à la consommation, il reste une dimension

sur laquelle les Français sont en retrait, tant dans leurs pratiques actuelles que dans leurs

représentations. Il s’agit du transport, qui, rappelons-le, est pourtant le principal poste de

l’impact carbone d’un Français (30 %) 4, devant l’habitat (23 %) et l’alimentation

(22 %).

Il apparaît, au niveau international, que le rejet des politiques environnementales est très lié

à l’accessibilité des transports en commun, à la dépendance à la voiture

et, dans une moindre mesure, au prix des carburants. En matière de mobilité, seulement un quart des

Français déclarent opter pour des modes de transport respectueux de l’environnement, comme la

marche, le vélo, les transports publics ou le covoiturage, alors que cette pratique est citée par plus

de la moitié des Néerlandais. Les habitants des Pays-Bas sont cinq fois plus nombreux que les

Français à avoir acquis une voiture électrique. De même, une nette différence

s’observe entre la France et la Suède quand il est question de faire attention à

l’empreinte carbone de ses déplacements longue distance (12 % contre 27 %). La France fait aussi partie

des pays où l’équipement en voitures individuelles fait partie des plus élevés

d’Europe (567 voitures individuelles pour 1 000 habitants).

La diversité européenne en matière de transport

Source : Eurobaromètre no 513, avril 2021 pour la proportion de personnes qui optent pour des transports doux, et Eurostat, 2020, pour le nombre de voitures individuelles pour 1 000 habitants.

Les Français se montrent particulièrement réticents à différentes pistes de

politiques publiques liées à la voiture : seuls 41 % seraient favorables à l’interdiction

de voitures neuves à essence ou diesel d’ici à quinze ans, contre 57 % en moyenne pour les

trente pays interrogés dans le cadre de l’Obs’COP ; seuls 39 % des Français seraient

favorables à une limitation de l’accès des centres-villes aux voitures électriques ou

hybrides, contre 54 % en moyenne, 28 % à la mise en place de péages urbains (contre 47 %).

Abandonner ou moins utiliser sa voiture pour recourir à des modes de transport plus doux semble, en France,

considéré comme un changement trop radical de société.

Une des clés de cette représentation repose probablement sur la nécessité

d’améliorer le maillage des infrastructures de transports. 41 % des Français indiquent en effet

qu’ils n’ont pas de solution de remplacement de leur mode actuel de transport, la proportion n’est

que de 34 % en moyenne en Europe. Seuls 50 % des Français considèrent que les services de transport

public sont suffisants pour permettre de se rendre là où ils ont besoin d’aller (contre 55 % en

moyenne, 65 % aux Pays-Bas ou 70 % en Suède).

Reste que la voiture constitue, particulièrement en France, une forme d’espace protecteur et privatif.

Les Français déclarent à 28 % avoir choisi ce mode de transport avant tout car il offrait une

forme d’intimité, contre une moyenne européenne de 16 %.

- Voir le rapport de Charlotte Millot et Jörg Müller, Sensibilité à l’environnement, action publique et fiscalité environnementale : l’opinion des Français en 2022, ADEME, CREDOC, 2022. www.credoc.fr/download/pdf/Sou/Sou2022-4856.pdf.

- Voir le rapport Eurobaromètre spécial no 527, Les perceptions de l’équité de la transition écologique, Commission européenne, 2022. https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2672.

- Voir les données et les analyses de l’Observatoire international climat et opinions publiques (Obs’COP), mis en place par EDF : www.edf.fr/groupe-edf/observatoire-internationalclimat-et-opinions-publiques/enseignements.

- Selon le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, l’empreinte carbone d’un Français se décompose, en 2017, de la façon suivante : 30 % pour le transport des ménages (2,8 téqCO2/hab), 23 % pour leur habitat (2,2 téqCO2/hab), 22 % pour leur alimentation (2,1 téqCO2/hab), 10 % pour l’achat de biens d’équipements (0,9 téqCO2/hab) et 16 % pour les services marchands et non marchands utilisés par les ménages (1,5 téqCO2/hab). Voir le document de travail no 59, La décomposition de l’empreinte carbone de la demande finale de la France par postes de consommation : transport, alimentation, habitat, équipements et services, publié par le ministère en juillet 2022. www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2022-07/document_travail_59_decomposition_empreinte_carbone_juillet2022.pdf.

http://www.constructif.fr/bibliotheque/2023-3/opinions-nationales-et-enjeux-de-neutralite-carbone.html?item_id=7842

© Constructif

Imprimer

Envoyer par mail

Réagir à l'article