La neutralité carbone en 2050 ?

Les scientifiques et les agences publiques élaborent des scénarios relatifs à l’objectif de neutralité carbone. Aux trois échelles française, européenne et mondiale, ces scénarios supposent toujours de puissants changements de production, de consommation et, plus largement, de comportement. Défi inédit pour l’humanité, atteindre la neutralité carbone en 2050 semble aussi capital qu’incertain.

Voilà maintenant plus de cinquante ans qu’a paru le rapport Meadows sur Les limites à la

croissance 1

. Des chercheurs alertaient pour la première fois sur les limites climatiques et

écologiques du modèle de développement des sociétés humaines. En réponse,

les cinquante dernières années ont été marquées par une succession de

conférences internationales et d’accords de principe sur la nécessité de réduire

les émissions de gaz à effet de serre (GES). Au cours de la même période, la

concentration atmosphérique en CO2 a augmenté d’un tiers.

La neutralité carbone, nouveau cap international

La coopération internationale concernant l’enjeu climatique a notamment été marquée

par l’accord de Paris de 2015, un traité juridiquement contraignant qui impose à ses

193 parties de limiter le réchauffement climatique à moins de 2 °C d’ici à

la fin du siècle par rapport à l’ère préindustrielle et même, de

préférence, à 1,5 °C. Pour cela, la neutralité carbone devient le nouvel

objectif à atteindre. Cette neutralité carbone est définie comme

« l’équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions

anthropiques par les puits de gaz à effet de serre ». Elle consiste ainsi à limiter les

émissions de GES à des niveaux permettant leur stockage pérenne dans les puits biologiques

(forêts, océans, etc.) ou géologiques (formations rocheuses souterraines).

La neutralité carbone s’est ainsi imposée à l’échelle internationale et a

ensuite progressivement motivé des déclinaisons par un certain nombre d’États, notamment

les États-Unis (d’ici à 2050), la Chine (d’ici à 2060) et l’Inde

(d’ici à 2070). Néanmoins, les trajectoires d’émissions de GES de la

majorité de ces pays sont jusqu’à présent très éloignées de la

neutralité carbone. À l’échelle internationale, les émissions de GES ont presque

été multipliées par trois depuis 1960. Elles ont repris leur hausse après la

parenthèse Covid de 2020. En conséquence, atteindre la neutralité carbone supposerait de

diviser par deux les émissions mondiales de gaz à effet de serre d’ici à 2030 par

rapport à 1990.

Au niveau de l’Union européenne, c’est le paquet Fit for 55, adopté en 2021,

qui détermine les objectifs climatiques des États membres. Il constitue une déclinaison encore

plus ambitieuse de l’objectif international, puisque cette orientation impose une réduction des

émissions des États membres de 55 % à l’horizon 2030, et la neutralité

carbone en 2050. De plus, à la suite de l’invasion de l’Ukraine, la Commission

européenne a adopté la stratégie REPowerEU afin d’accélérer la

transition énergétique et ainsi réduire la dépendance des États membres au gaz

russe. Entre 1990 et 2020, l’UE a diminué ses émissions de GES de près

d’un tiers, soit bien au-delà de son objectif, qui était de les réduire de 20 %

2

. Néanmoins, le calcul des émissions n’intègre pas les émissions dites

« importées », correspondant à celles générées dans des

pays tiers pour la fabrication de biens et de services destinés aux pays membres. Or, il est estimé

qu’un tiers de l’empreinte carbone totale de l’UE est lié à ses importations 3

.

Fin 2022, l’UE a, par ailleurs, instauré une taxe carbone à ses frontières, afin de

pénaliser les importations les plus polluantes dans quelques secteurs : fer, acier, aluminium, ciment,

engrais et production d’électricité. Cette mesure inédite à l’échelle

internationale vise notamment à inciter les entreprises des pays tiers à améliorer leurs

standards de production. Le mécanisme de taxation sera mis en place à partir de 2026

ou 2027, et couvrira alors 60 % des émissions industrielles de l’UE, avant d’être

élargi d’ici à 2030 à tous les secteurs pour lesquels il y a des risques de fuite de

carbone 4

.

Neutralité carbone en France : objectifs, premiers bilans et perspectives

En France, c’est la loi énergie-climat du 8 novembre 2019 qui impose un objectif de division

par 6, au moins, des émissions de GES d’ici à 2050, afin d’atteindre la

neutralité carbone.

Cette loi fixe aussi un objectif de réduction de la consommation d’énergie finale

de 50 % entre 2012 et 2050 (– 20 % d’ici à 2030), et une

réduction de 40 % de la consommation d’énergies fossiles entre 2012 et 2030. Par

ailleurs, la stratégie nationale bas-carbone (SNBC) fixe des objectifs chiffrés et établit des

budgets carbone sectoriels.

La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) établit les priorités d’action et

les mesures opérationnelles concernant les politiques énergétiques nationale et sectorielles.

En 2019, la France adopte sa première loi de programmation sur l’énergie et le climat

(LPEC), qui comporte plusieurs axes : réduction des émissions de GES réduction de

la consommation énergétique développement des énergies renouvelables

diversification du mix de production d’électricité rénovation

énergétique dans le secteur du bâtiment autonomie énergétique des

départements d’outre-mer.

Les premiers bilans de la mise en œuvre de cette stratégie de transition énergétique sont

mitigés. Les émissions de GES de la France ont certes diminué, mais de seulement 20 %

depuis 1990, hors émissions importées, qui, elles, ont continué à augmenter. Selon

le Haut Conseil pour le climat (HCC), la France devrait quasiment doubler le rythme annuel de réduction de

ses émissions de GES, pour atteindre – 4,7 % par an en moyenne sur la

période 20222030. Le HCC s’alarme aussi de la stagnation des émissions des transports et de

la diminution très lente de celles du secteur agricole 5

.

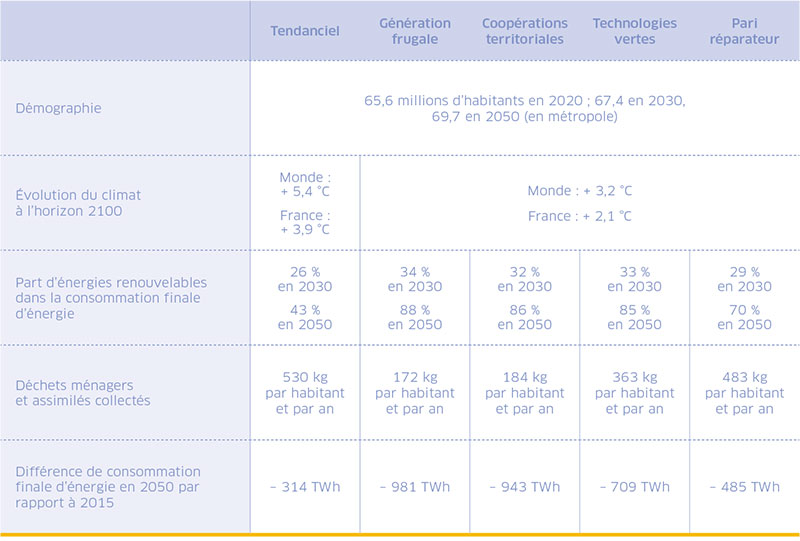

Comment pourrait se traduire l’objectif de la neutralité carbone pour la société

française ? C’est pour répondre à cette question que l’Agence de

l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) a mené une vaste

réflexion prospective qui a abouti, en 2021, à la publication de quatre scénarios à

l’horizon 20506

. Ces scénarios reposent sur les mêmes données

macroéconomiques, démographiques et d’évolution climatique, mais se distinguent par des

priorités et des choix de société différents, et donc par des trajectoires distinctes

pour permettre à la société de devenir neutre en carbone.

Le premier scénario, baptisé « Génération frugale », se

caractérise par une transformation radicale des modes de vie, motivée par une dégradation du

contexte national et international. La priorité est donnée à la sobriété (donc

à la révision à la baisse des besoins et des consommations) et à un nouveau récit

de progrès social. Le deuxième scénario, « Coopérations

territoriales », permet d’atteindre la neutralité carbone grâce à la

mobilisation simultanée de l’ensemble des leviers (sobriété, efficacité,

décarbonation et puits de carbone) et à l’implication de tous les acteurs de la

société. Le troisième scénario, « Technologies vertes », se

caractérise par une forte décarbonation de l’économie française, permettant de

réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Il constitue davantage un projet

industriel qu’un projet de société, et n’entraîne pas de remise en cause des modes

de vie. Enfin, le quatrième scénario, « Pari réparateur », repose

intégralement sur le potentiel des technologies pour compenser les impacts des activités des

industries et des ménages, sans les remettre en cause. L’accent est notamment mis sur la capture et le

stockage du carbone, ce qui, de fait, conditionne le succès de ce « pari » au rythme

des progrès et des investissements dans ces secteurs.

Les quatre scénarios prospectifs de l’ADEME comparés au scénario tendanciel

Ces différentes trajectoires constituent en quelque sorte des archétypes de société, qui

visent à montrer l’importance des choix collectifs mais aussi de la coordination des actions entre

court, moyen et long termes. En particulier, ces scénarios activent tous, mais à des degrés

divers, deux leviers : celui de la sobriété de l’offre et de la demande, mobilisable

dès à présent, et celui des solutions technologiques de long terme. Quel que soit le

scénario considéré, atteindre la neutralité carbone supposera de diminuer

significativement la consommation d’énergie de la France (de 23 % à 55 %), notamment

celle des carburants liquides, qui disparaissent quasiment dans toutes les trajectoires envisagées. Par

ailleurs, des investissements simultanés seront nécessaires dans la réduction des

émissions de GES et dans les puits de carbone. Or, le potentiel de ces puits est encore soumis à de

nombreuses incertitudes : vulnérabilité à la météo pour les puits naturels

(forêts, terres agricoles, etc.), manque de maturité des puits techniques (qui nécessitent des

développements d’infrastructures coûteux et parfois inédits).

Enfin se pose la question de l’impact des stratégies de transition énergétique sur la

trajectoire économique de la France (et plus largement des pays développés). Sur ce point,

l’ADEME se veut rassurante, en affirmant qu’aucun de ses scénarios n’entraînerait de

récession économique, tout en précisant que certains d’entre eux peuvent néanmoins

ralentir le taux de croissance potentiel. Ce sujet épineux méritera dans tous les cas des travaux

spécifiques au cours des prochaines années.

Les perspectives à l’échelle internationale

À quel rythme évolueront les émissions mondiales de GES au cours des prochaines

décennies, et la neutralité carbone pourra-t-elle réellement être atteinte ? Les

incertitudes dans ce domaine restant très fortes, notamment concernant les stratégies des plus gros

émetteurs, la Chine, les États-Unis et l’Union européenne représentant à

eux seuls plus de la moitié des émissions mondiales. À cette échelle

aussi, le recours à la prospective, notamment aux scénarios, est donc particulièrement utile

pour

mieux comprendre l'éventail des futurs possibles dans ce domaine.

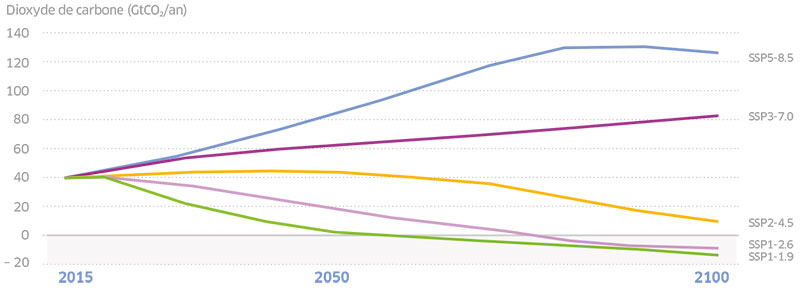

En 2021, le GIEC a publié cinq nouveaux scénarios d'évolution possible des émissions

mondiales de GES et du réchauffement climatique aux horizons 2050 et 21007

.

Sur les cinq scénarios construits, un seul envisage que la neutralité carbone soit atteinte dès

2050, et ainsi que le réchauffement climatique soit maintenu en deçà de 1,5 °C d'ici

à 2100, comme le prévoit l'accord de Paris. À l'inverse, le scénario le plus pessimiste

envisage une élévation moyenne du climat de 4,5 °C d'ici à la fin du siècle. Les

experts du GIEC se montrent aussi très prudents concernant le potentiel des puits de carbone naturels, et

alertent concernant les risques associés aux techniques de séquestration artificielle du carbone.

Émissions de CO2 dans les cinq scénarios (SSP) de futurs climatiques du GIEC

Source : sixième rapport d'évaluation du premier groupe de travail du GIEC, 2021.

Les impacts globaux des changements de température

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

.jpg)

Source : sixième rapport d'évaluation du premier groupe de travail du GIEC, 2021.

En parallèle, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) publie chaque année, dans son rapport

World Energy Outlook, un panorama mondial des énergies ainsi que des scénarios à l'horizon

2050. Selon l'édition 2022, dans un scénario tendanciel, les énergies non renouvelables (ENR)

pourraient représenter près de 30 % du mix énergétique mondial en 2050 8

, et ainsi

dépasser légèrement le pétrole, le charbon et le gaz. Néanmoins, ces

progrès seraient insuffisants pour atteindre la neutralité carbone, qui exigerait que les ENR

représentent 70 % du mix énergétique mondial d'ici à trente ans. Parai lèlement,

la part du charbon et du pétrole devrait être divisée par cinq, afin qu'ils ne

représentent plus que 10 % du mix mondial. Atteindre une telle trajectoire supposerait, selon l'AIE, des

investissements annuels de 4000 milliards de dollars par an.

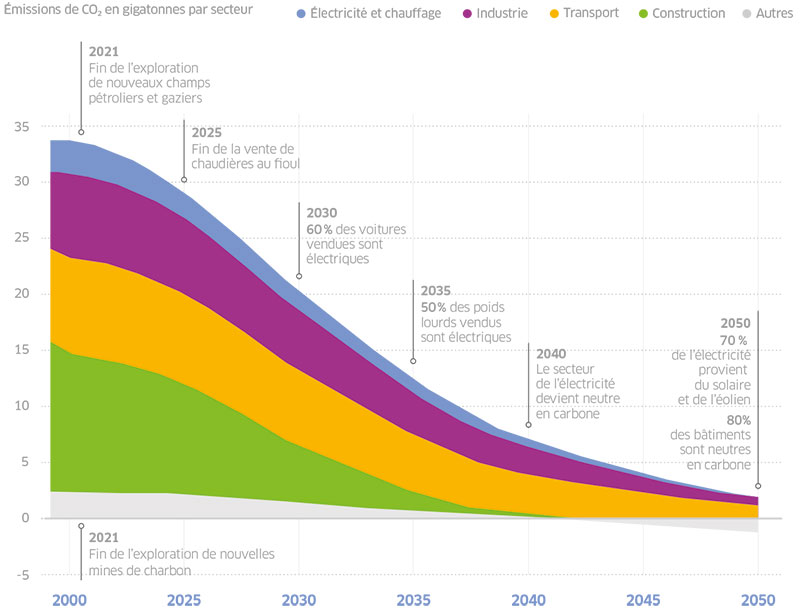

En 2021, dévoilant son scénario de neutralité carbone en 2050, l'AIE avait provoqué un

séisme dans le monde de l'énergie9

. L'agence est en effet largement perçue comme l'organe

mondial de référence en matière de prospective énergétique. Dans ses travaux,

elle intègre les divergences fondamentales existantes en matière de stratégie nationale

bas-carbone. Elle ajoute la contrainte d'un accès universel à l'énergie dès 2030,

conformément aux objectifs de développement durable de l'ONU. Quelques mois avant la COP26, l'agence

dressait sa feuille de route mondiale pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C. Les

mesures préconisées sont drastiques: renoncer dès à présent à tout nouveau

projet d'exploration pétrolière ou gazière et. dès 2035, à la vente de voitures

thermiques. L'AIE le reconnaît dans son rapport, le chemin qu'elle préconise implique un

bouleversement économique et géopolitique sans précédent.

Le chemin tracé par l'AIE pour atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 dans le monde

Source : AIE, Les Échos .

Les perspectives envisagées n’incitent pas les chercheurs à l’optimisme : dans une

tribune publiée fin octobre 2021 par le groupe de désobéissance civile Scientist

Rebellion, plus de 1 000 scientifiques d’une cinquantaine de pays affirment qu’il

n’est plus possible de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C d’ici

à 2100 10

. De même, 92 auteurs du rapport de 2021 du GIEC ont répondu à une

enquête de la revue scientifique de référence Nature : 60 % d’entre eux

estiment que le réchauffement climatique dépassera les 3 °C d’ici à la fin du

siècle 11

.

Pour finir, signalons que l’objectif de neutralité carbone présente deux limites majeures.

D’une part, il est souvent détourné par des acteurs (notamment des entreprises, mais aussi des

collectivités) qui revendiquent d’être eux-mêmes neutres en carbone, principalement

grâce à des actions de compensation. Or, la neutralité ne peut avoir de sens qu’à

l’échelle mondiale, ou éventuellement à l’échelle d’un État qui

l’orchestre de manière systémique. D’autre part, l’attention qu’il suscite

conduit à négliger

chercheurs du Potsdam Institute for Climate Impact Research et du Stockholm Resilience Center ont

mis au point le concept de « limites planétaires » 12

. Selon eux, sur les neuf limites

planétaires identifiées, six sont considérées comme dépassées, ce qui

signifie que la planète n’est plus capable d’absorber ni de compenser les impacts des

activités humaines. Il s’ensuit que des dégradations globales des caractéristiques

environnementales et géophysiques de la Terre s’observent. Outre le changement climatique, ces limites

concernent les pertes de biodiversité, la perturbation des cycles biogéochimiques de l’azote et

du phosphore, les changements d’utilisation des sols (artificialisation), l’introduction de nouvelles

entités dans l’environnement (métaux lourds, plastiques…) et l’utilisation de

l’eau douce. Or, le franchissement de ces limites et leurs impacts combinés (effet cocktail) risquent

de conduire à des situations totalement inédites pour le vivant, notamment pour

l’humanité.

- Les limites à la croissance – connu aussi sous le nom de « rapport du Club de Rome

», ou encore de rapport Meadows, du nom de ses principaux auteurs, les écologues Donella Meadows et

Dennis Meadows – est un rapport commandé par le Club de Rome et publié en 1972.

- www.touteleurope.eu/environnement/les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-dans-l-union-europeenne/.

- « Un tiers de l’empreinte carbone de l’Union européenne est dû à ses

importations », INSEE Analyses, no 74, 2022. www.insee.fr/fr/statistiques/6474294.

- Voir « L’Union européenne adopte une taxe carbone aux frontières pour verdir ses

importations industrielles », Le Monde, 13 décembre 2022.

www.lemonde.fr/planete/article/2022/12/13/l-union-europeenne-adopte-une-taxe-carbone-aux-frontieres-pour-verdir-ses-importations-industrielles_6154133_3244.html.

- Voir les travaux du HCC sur son site : www.hautconseilclimat.fr.

- Voir le site dédié à cet exercice de prospective : https://transitions2050.ademe.fr/.

- Ces travaux sont disponibles sur le site du GIEC www.ipcc.ch.

- Ces rapports sont disponibles sur le site de l'agence: www.iea.org.

- Le 18 mai 2021. l'AIE a publié un rapport intitulé Net Zero by 2050 a roadmap for the global energy sector Cette feuille de route a été réalisée à la suite de la demande de la présidence britannique de la COP26. www.iea.org/reports/net-zero-by-2050.

- https://signon.scientistrebellion.com/.

- « Top climate scientists are sceptical that nations will rein in global warming »,

Nature, 1er novembre 2021. www.nature.com/articles/d41586-021-02990-w.

- Sur ces travaux, voir une synthèse sur le site

www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html.

http://www.constructif.fr/bibliotheque/2023-3/la-neutralite-carbone-en-2050.html?item_id=7853

© Constructif

Imprimer

Envoyer par mail

Réagir à l'article