© Le Figaro / Richard Vialeron

est directeur de recherche à l’Institut national d’études démographiques (Ined)

Portrait d’une France qui vieillit

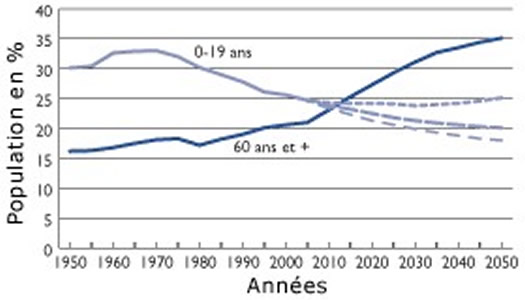

La part des personnes âgées de plus de

60 ans dans la population totale est passée de 16% en 1950 à

22,1% en 2000. Elle sera de près de 33% en 2050.

L’Europe est le continent de plus basse fécondité

au monde. Nulle part le remplacement des générations n’y

est assuré. Mais il y a cependant trois Europe, aux régimes

de fécondité très différenciés.

Le premier est le modèle maritime de l’Atlantique

Nord (Angleterre-France- Scandinavie) où depuis un quart de siècle,

la fécondité n’est inférieure que de 10% à

20% au niveau de remplacement des générations (2,1 enfants

en moyenne par femme) : la baisse de la population peut être compensée

ou évitée par une immigration modérée, maîtrisée.

Le deuxième est celui de l’Europe centrale

continentale (Allemagne, Pays-Bas, Autriche...), où le déficit

atteint 20% à 35% ; dans certains cas, la population a commencé

à fléchir et l’immigration joue déjà

un rôle majeur et parfois quasi-exclusif dans les variations démographiques.

Enfin, le troisième régime est caractérisé

depuis une dizaine d'années, voire plus, par un effondrement de

la fécondité jusqu'à des niveaux sans précédent

historique : 1,1 à 1,2 enfant en moyenne par femme (Europe méridionale,

Europe orientale, Russie...).

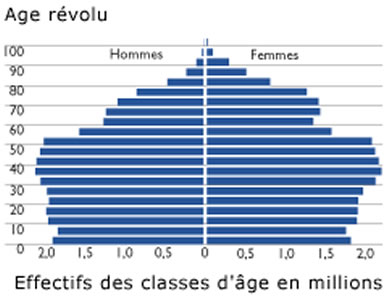

L'inversion de la pyramide des âges

Ces différences vont affecter la rapidité

et le degré de vieillissement démographique, mais ne vont

pas en changer la nature. Le processus est inévitable : il est

le produit de la baisse séculaire de la fécondité

et de l’augmentation des probabilités de survie aux âges

adultes et aux âges élevés.

La notion de vieillissement démographique a besoin

d’être explicitée. Il y a, en fait, trois définitions

communes : la plus ancienne, la plus simple et la plus utilisée

est « l’augmentation de la proportion des personnes âgées

dans la population totale ». Dans des sociétés traditionnelles

comme celles de l’Afrique sub-saharienne, la proportion de personnes

de plus de 65 ans est de 3% alors que le pourcentage correspondant vers

2050 dépassera les 30% en Italie, en Allemagne, en Russie, etc.

Il y a un second indice classique : l’âge

médian qui est l’âge qui divise la population en deux

parts égales, la première en dessous, la seconde au-dessus

de cet âge : aujourd’hui, cet âge est de 18 ans en Afrique

sub-saharienne (un continent d’enfants), alors qu’en Europe

et au Japon, il avoisine 40 ans et pourrait atteindre 50 à 55 ans

au milieu du présent siècle.

Mais la description la plus réaliste est reflétée

par le concept d’inversion de la pyramide des âges. La sous-fécondité

s’est diffusée dans toute l’Europe, ce qui signifie que,

contrairement aux attentes des dernières décennies, le nombre

d’enfants diminue et la taille à venir du potentiel de main-d’œuvre

va baisser : le poids des générations âgées

va augmenter, notamment dans les pays qui, comme la France, ont eu un

puissant baby boom, cependant que, au contraire, la taille des générations

jeunes va se réduire. D’où une divergence croissante

entre les deux extrémités de la pyramide des âges,

par exemple, entre le nombre de personnes âgées et le nombre

d’enfants, mais aussi entre le nombre de retraités et le nombre

d’actifs. Il y a donc bel et bien inversion, ou retournement de la

pyramide des âges : les personnes âgées ou vieillissantes,

jusque-là rares, deviennent nombreuses, voire majoritaires alors

que le groupe de jeunes, qui de tout temps prédominait, s’érode

avec la baisse de la fécondité, au point de devenir minoritaire.

Il y a un mouvement de pivotement autour de l’âge médian

(40 à 50 ans).

Historiquement, une « pyramide » des âges

passe ainsi par trois stades successifs :

-

le triangle (ou le sapin) : forte mortalité, forte fécondité

(contexte traditionnel) ;

-

le rectangle (ou la pagode) : basse mortalité, fécondité

proche du niveau de remplacement des générations. C’est

le cas de la France actuelle ;

Pyramide des âges de la France en 2002

- le trapèze (ou le triangle inversé) ou encore le bonsaï

: basse mortalité, fécondité très faible,

très déficitaire, comme en Europe méditerranéenne

ou en Russie.

Une marche implacable

Le cheminement de la répartition par âge

en France à l’aune du premier indicateur est simple à

retracer. La part des personnes de plus de 60 ans dans la population totale

est passée de 16% en 1950 à 19,2% en 1975, puis à

22,1% en 2000. Le baby boom ne l’a donc pas empêchée

de croître de près de deux cinquièmes. Après

l’arrivée aux grands âges des générations

nombreuses nées entre 1946 et 1973 (vingt-huit classes pleines),

le vieillissement va connaître une formidable accélération,

qui se prolongera jusque vers 2035-2050 (et même au-delà

si la fécondité rechute). Toujours décrite par la

part des personnes de plus de 60 ans dans la population, la marche du

vieillissement est implacable : 22,9% en 2010 ; 26,8% en 2020 ; 31,5%

en 2035 ; 32,7% en 2050 ; autrement dit, un tiers de la population se

composera de personnes âgées. La proportion correspondante

double entre 1950 et 2050.

En cas de nouvelle baisse de la fécondité

jusqu’à 1,5 enfant par femme, le pourcentage serait largement

prédominant, avec 36% des habitants.

Toute aussi impressionnante est l’évolution

de l’âge médian : en 1975, juste au lendemain du baby

boom (qui provoqua un net rajeunissement), la moitié des habitants

avait moins de 32 ans ; en 2010, cet âge sera passé à

40 ans ; en 2050, dans l’hypothèse centrale, la moitié

des habitants auront plus de 45 ans, cependant que dans l’hypothèse

basse, cet âge médian atteindra 49 ans.

L’évolution comparée des effectifs

de jeunes et de personnes âgées est encore plus inattendue.

Dans toute population traditionnelle où n’existe aucun contrôle

sur la mortalité ni sur la fécondité, le nombre de

jeunes est de cinq à sept fois supérieur à celui

des personnes âgées. Avec la maîtrise de la fécondité,

cette différence s’amenuise et avec les progrès médicaux,

lorsque l’allongement de la durée de vie provient de la baisse

de la mortalité aux âges avancés, cet écart

fléchit encore. Mais c’est lorsque la fécondité

passe durablement en deçà du seuil de remplacement des générations

que se produit le tournant décisif. Ainsi, en France, en 1950,

la population comptait encore deux fois plus de jeunes de moins de 20

ans que de personnes de plus de 60 ans.

Evolution de la population de la France en extrapolation de 1950 à 2050

|

Effectif et répartition par âge

de la population de la France (1950-2050)

En millions

|

| Année

|

1950 - 1975 - 2000 |

2010

|

2020

|

2030

|

| |

B  M M H H |

B M M H

H |

B  M M

H H |

|

Observations

|

Projections

|

| Population totale |

41,8  52,7 52,7

59,2 59,2 |

60,7 61,2

61,2 61,5

61,5 |

61,2 62,4

62,4 63,5

63,5 |

56,4 61,8

61,8 67,7

67,7 |

| Jeunes = 20 ans |

12,5  16,9 16,9

15,0 15,0 |

14,2 14,6

14,6 15,0

15,0 |

13,0 14,2

14,2 15,4

15,4 |

10,1 13,3

13,3 17,0

17,0 |

| Personnes âgées

(= 60 ans) |

6,8  9,5 9,5

12,1 12,1 |

14,0 14,0

14,0 14,0

14,0 |

16,7 16,7

16,7 16,7

16,7 |

20,2 20,2

20,2 20,2

20,2 |

| Age médian (en

années) |

34,5  31,6 31,6

37,6 37,6 |

40,6 40,3

40,3 40,1

40,1 |

43,3 42,5

42,5 41,8

41,8 |

48,9 48,9

48,9 41,6

41,6 |

|

|

L’exercice de projection comporte trois

variantes : variante basse, médiane et haute, liées

aux hypothèses de fécondité (il n’existe

qu’une hypothèse de mortalité et une hypothèse

de migration internationale).

Fécondité haute (H) :

reprise jusqu’à 2,3 enfants par femme en 2050 (au

lieu de 1,73 en 1995-2000)

Fécondité moyenne (M) : hausse légère

(1,9 enfant par femme en 2050

Fécondité basse (B) : poursuite de la baisse jusqu’à

une moyenne de 1,5 enfant par femme en 2050

Mortalité : hypothèse unique : allongement de la durée de vie moyenne de 6

à 7 ans (de 74,2 ans en 1995-2000 à 80,6 ans pour les hommes en 2045-2050 ; de 82 ans en 1995-2000 à 87,3 ans pour les femmes en 2040-2045)

Immigration nette constante (+ 40 000 personnes par an)

Sources : Brutel, C. : Projections de population

à l’horizon 2050. Un vieillissement inéluctable.

Insee Première, mars 2001, et surtout United Nations : World

population prospects 2000, New York, 2001.

|

Dès 2010, alors que l’effectif jeune n’a guère varié,

l’effectif âgé a doublé, passant de 7 à

14 millions. L’irrésistible basculement se poursuit ainsi

: alors que le rétrécissement continue chez les jeunes (sauf

en cas d’hypothèse haute), la poussée s’amplifie

pour les personnes âgées, au point que le retournement est

total. Le nombre de personnes âgées est très supérieur

à celui des jeunes ; il est supérieur de moitié dans

le scénario central, il est double dans la variante basse.

Dès 2010, alors que l’effectif jeune n’a guère varié,

l’effectif âgé a doublé, passant de 7 à

14 millions. L’irrésistible basculement se poursuit ainsi

: alors que le rétrécissement continue chez les jeunes (sauf

en cas d’hypothèse haute), la poussée s’amplifie

pour les personnes âgées, au point que le retournement est

total. Le nombre de personnes âgées est très supérieur

à celui des jeunes ; il est supérieur de moitié dans

le scénario central, il est double dans la variante basse.

Des

conséquences nombreuses et variées

|

Evolution du rapport « nombre de personnes

âgées (60 ans et plus)/nombre de personnes en âge

de travailler

(20 à 59 ans) » en France

|

1950

0,30

|

2010  0,45

|

1975  0,36

|

2020  0,57

|

2000  0,38

|

2050  0,71

|

|

|

Source : Variante moyenne des projections

des Nations-Unies (2001).

|

Cette inversion se répercute sur le

rapport de dépendance, autrement dit sur la dynamique de la Sécurité

sociale. Le nombre potentiel d’inactifs âgés augmente

nettement plus vite que le nombre potentiel d’actifs (voir ci-contre).

En 1950, on comptait trois actifs potentiels pour un

retraité potentiel ; en 2050, la charge aura doublé : 1,4

actif potentiel seulement pour 1 retraité potentiel. La France

s’est dotée d’un système de retraite exceptionnel

: généreux, précoce, universel ; en même temps,

elle n’a pas su assurer la maîtrise comptable de ses dépenses

de santé (près de 10% du PIB). Elle risque de vivre des

lendemains difficiles, notamment si elle veut demeurer compétitive

et fortement exportatrice.

Au-delà de l’aspect financier, il y a la

délicate prise en charge des personnes très âgées

devenues invalides ; or l’inversion de la pyramide des âges

est telle que l’accroissement des effectifs est d’autant plus

fort que les âges considérés sont plus élevés

(triplement des personnes de plus de 75 ans, quadruplement des personnes

de plus de 85 ans d’ici à 2050).

C’est pour les personnes démunies et seules

que le problème social sera le plus aigu. La demande de services

(aide ménagère, par exemple), de logement adapté

aux handicaps et surtout d’hébergement médicalisé

va connaître un développement d’autant plus spectaculaire

que la crise de la famille (recul du mariage, hausse des unions libres

et des divorces) tend à affaiblir les solidarités traditionnelles.

Le secteur de l’habitat devra s’adapter à cette nouvelle

donne, par l’investissement en équipements et en personnel

spécialisés. Mais il faut aussi tenir compte d’un effet

inverse : l’avancée en âge s’accompagne d’une

diminution de la surface de logement occupée par personne.

Toutefois l’effet principal reste, à nouveau,

lié au vieillissement par le bas, c’est-à-dire à

la contraction du nombre de jeunes : entre 2000 et 2035, la proportion

des jeunes de 15 à 25 ans passera de 13% à 11% ; le nombre

de jeunes ménages, qui constituent le segment principal de la demande

de logement et d’équipement, ira décroissant (le nombre

annuel moyen de logements mis en chantier est tombé de moitié

entre le début des années 1970 et les années 1990).

Parallèlement, à partir de 2015-2020, le nombre de logements

libérés par les décès des premières

classes nombreuses issues du baby boom commencera à augmenter.

La dynamique démographique devrait donc tendre à stabiliser

le parc immobilier ; bien entendu, les opérations de réhabilitation

et les nouvelles demandes liées à la mobilité professionnelle

ou spatiale (infrastructures, résidences secondaires) joueront

en sens inverse, du moins si la conjoncture économique ouvre l’horizon.

Enfin, les changements matrimoniaux pourront modifier la nature de la

demande : le nombre de personnes vivant seules (pouvant ou non avoir un

visiting partner), et le nombre de foyers monoparentaux n’ont sans

doute pas fini de croître ; ce sont des logements de moindre taille

et plutôt situés en centre-ville qui pourraient, en raison

de cette miniaturisation des foyers, être davantage recherchés.

|

L’exponentielle de l’âge

Il y a un vieillissement dans le vieillissement. L’un des

points essentiels du processus global de vieillissement est, en

effet, le vieillissement démographique de la population âgée

elle-même. Par exemple, le nombre de personnes de plus de

80 ans augmente plus vite que celui de tout autre groupe d’âge

élevé mais moins âgé. De même,

la croissance du groupe d’âge 90 ans et plus, est encore

plus rapide. Le recul des risques de décès aux divers

âges de la vie est cumulatif ; c’est l’écoulement

du temps, la durée, c’est-à-dire l’âge

qui lui donne toute sa force en fin d’existence.

Prenons un exemple numérique, celui de la France de la première

moitié du XXIe siècle. D’après les calculs

perspectifs(1) des Nations Unies (2002), entre 2000 et 2050, la

population de plus de 80 ans devrait tripler : 2,173 millions en

2000, 6,443 millions en 2050 ; celle de plus de 90 ans devrait plus

que quadrupler : 430 000 et 1,749 million respectivement.

Enfin, le nombre de centenaires devrait être multiplié

par près de 15 (120 000 en 2050, au lieu de 8 500 en 2000).

Ceci alors que pour l’ensemble du groupe d’âge 65

ans et plus, le coefficient multiplicateur sera de 2,1 seulement

(20 et 9,3 millions respectivement).

Les plus grands âges avec leurs problèmes spécifiques

– même atténués par les avancées

de la médecine ou du mode de vie – cesseront d’occuper

une place marginale. La solitude, la dépendance, les conflits

d’héritage, le décalage entre les générations

prendront une dimension jusqu’alors inconnue.

|

Bibliographie

- Projections de population à l’horizon 2050. Un vieillissement inéluctable. C.Brutel, Insee Première, mars 2001

- Le crépuscule de l’Occident dans l’Union Européenne à l’horizon 2050. Une étude d’impact. Gérard Calot et Jean-Claude Chesnais, en collaboration avec Alain Confesson, Alain Parant et Jean-Paul Sardon. FuturiblesInternation n°6, octobre 1997, Paris 227p

- Maintaining prosperity in an ageing society. OCDE, Paris 1998, 142p.

- Le vieillissement démographique de la France : enjeux et politiques. Population et développement : les principaux enjeux cinq ans après la conférence du Caire. Alain Parant, Paris, Ceped (Centre d’études population et développement), 2001

- United Nations Population Division : World population ageing 1950-2050, New-York, 2002.

http://www.constructif.fr/bibliotheque/2002-11/portrait-d-une-france-qui-vieillit.html?item_id=2434

© Constructif

Imprimer

Envoyer par mail

Réagir à l'article