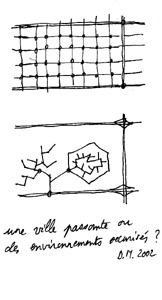

Une ville passante ou des environnements sécurisés ?

Les périphéries de nos grandes villes

se construisent aujourd’hui massivement. C’est là que

se fabriquent, dans un nouveau partenariat privé/public, la plupart

des aménagements au coup par coup qui se cantonnent sur les friches

industrielles, commerciales ou résidentielles (les grands ensembles)

des faubourgs et de la banlieue. Les procédures de fabrication

de ces périphéries ont un impact sur les problèmes

de sécurité d’aujourd’hui et de demain : le premier

d’entre eux concerne la sécurité routière, et

le second, l’enclavement. Mais les deux sont en réalité

intimement liés.

La première des insécurités en France

est celle de la route ; certains y voient même la première

des « zones de non-droit » tolérée : violence

des comportements, conduite en état d’ivresse ou de fatigue

expliquent sans l’excuser cette spécificité française.

Mais l’objectif de fluidité et de déplacements rapides

sur l’ensemble du pays, retenu par les aménageurs du territoire,

a aussi sa part de responsabilité.

Y contribuent successivement la géométrie

routière, les giratoires et le partage de la voirie.

La

géométrie routière des voies rapides urbaines

permet aisément des vitesses en courbe et en sortie du réseau

à près de 100 kilomètres/heure ; de grands rayons

sont nécessaires pour les décélérations ;

ceux-ci, outre le fait qu’ils créent de nombreux

« délaissés de voirie » et procurent un sentiment

de vide et d’espacement considérable des objets entre eux,

déconnectent bâtiments et voies. De ce fait, la dépendance

automobile se crée, rendant peu sûrs, et quasiment incongrus,

les autres modes de transport. Elle les rend exogènes, voire inquiétants

: le deux-roues devient rôdeur, le piéton un vagabond suspect…

ou une victime potentielle.

Les

giratoires se sont répandus depuis vingt ans. Depuis qu’en

1984, le code de la route a introduit la priorité au véhicule

circulant sur la chaussée annulaire, le phénomène

a pris une ampleur unique au monde. Meilleure fluidité du trafic,

meilleure sécurité et diminution de la pollution en sont

les avantages reconnus. Emprise foncière considérable, perte

du sens de la géographie du territoire (symbole d’une société

qui tourne en rond comme on l’a même écrit), domination

de l’automobile par rapport à la desserte, aux traversées

des piétons et des deux-roues en sont quelques-uns des inconvénients

les plus souvent dénoncés. Progressivement, la prolifération

du giratoire a transformé les territoires. Exigés par les

riverains et les élus comme image d’entrée de ville

(avec les aménagements de micro-paysages, « nains de jardin

» qui en occupent les centres), ils contribuent, à force

d’accumulation, à détourner l’idée initiale

du giratoire. Leur démultiplication et leur sur-dimensionnement

contribuent à créer de mini-rocades autour des villages,

isolant les bourgs eux-mêmes.

Le

partage de la voirie : la spécialisation des voies selon leurs

fonctions et leurs modes de transport est à la mode : « sites

propres », « voie partagée », « voie citoyenne

», où chacun (rollers, automobilistes, transports en commun,

vélos, patinettes, handicapés…) pourrait cohabiter

en bonne intelligence, semblent une solution de bon sens apparent. Mais,

outre la véritable difficulté à mettre en œuvre,

dans les profils de la ville existante, toutes ces demandes cumulées,

le principe de la voie partagée favorise la vitesse maximale de

chaque mode et, de ce fait, l’insécurité des traversées.

Ce principe va, de plus, à l’encontre des études de

comportement des automobilistes qui ont montré que la perception

de nombreux obstacles dans un champ de vision rapproché favorise

l’attention et la prudence. Plus simplement, on sait bien que le

stationnement des voitures le long des trottoirs a de nombreux avantages

: desservir commerces et habitations riveraines, empêcher le stationnement

sauvage, garer les voitures… et protéger les piétons,

notamment les enfants, de traversées impulsives.

On le voit, les solutions toutes faites en matière

de sécurité routière comportent bien des effets pervers.

La sécurité dépend, en fait, de nombreux facteurs

sous-exploités : géométrie routière, formes

urbaines, code de la route, politiques de répression…, qui

ne nécessitent pas forcément des mesures ségrégatives

de la chaussée ou des quartiers.

Les

dangers de l’enclavement

« Sécurité et environnement »

: ce slogan de campagne électorale est, depuis quelque temps, traduit

auprès des maires par les opérateurs privés sous

la forme d’«environnements sécurisés »

: des morceaux de nature sous surveillance et à accès le

plus souvent payants : les fameux « parcs ». Les parcs étaient,

à l’origine, des domaines forestiers clos destinés

aux chasses seigneuriales. Ils ont été ouverts au public

après la Révolution, ce qui leur a donné l’image

positive de privilèges conquis. L’origine historique a fourni

le succès idéologique du terme. Accolé au business

ou aux loisirs, il cache mal cependant, derrière la récupération

souriante, à côté de ses origines cynégétiques,

un héritage militaro-industriel : celui des bases militaires d’après-guerre.

Ces avant-postes ont préfiguré les parcs d’activités

contemporains. Zones extraterritoriales, mono-fonctionnelles, hyper-surveillées,

enclaves sans enclos trop visibles, ils demeurent les places fortes (même

vertes), de la guerre économique. Et on compense l’isolement

par rapport aux populations et aux villes locales par des services et

un environnement surabondant, l’espace(ment) et la nature. Les parcs

sont en réalité des domaines réservés, privatisés.

Un second phénomène accompagne celui des

parcs en tous genres : celui des résidences surveillées

et des copropriétés ultra-réglementées. On

peut se rassurer en pensant que le phénomène n’est

pas nouveau et qu’il existait dans certaines banlieues cossues de

l’Ouest parisien ; la nouveauté consiste davantage dans le

fait qu’il tend à se généraliser aujourd’hui

auprès de couches moyennes dans le sud et le sud-ouest mais aussi

en Ile-de-France. Importés des Amériques, ces gated-communities

à la française sont plus modérées en apparence

que leurs cousins d’outre-Atlantique du fait d’une législation

plus rigoureuse en matière d’extra-territorialité ;

mais pour combien de temps ? Car, ne nous y trompons pas, ces programmes

vendus clés en main aux élus par des « ensembliers

urbains » répondent aux désirs croissants «

d’évitement scolaire », et de ségrégation

sociale, voire générationnelle.

Bien sûr, certaines formes de cours-jardins ou

de clos peuvent être des manières positives de concilier

voisinage, tranquillité et contrôle social ; mais lorsqu’elles

couvrent de vastes emprises, elles deviennent des enclos, voire des enclaves.

De plus, en rendant difficile, par leur taille et leur système

de voirie, l’accès d’autres terrains aux services publics,

elles les enclavent de facto.

Si ces grandes enclaves ont pu se développer,

c’est que, par un effet quasi-mécanique, l’extension

radioconcentrique de la périphérie autorise les grands terrains

peu coûteux, gagnés sur la déprise agricole ; les

opérateurs d’aujourd’hui exigent des terrains trop vastes

pour leur usage courant : les aires commerciales et de loisirs sont calibrées

sur les heures de pointe, les zones d’activités sur les extensions

futures et les parcelles résidentielles se tiennent à bonne

distance des voisins.

Il en résulte une réduction majeure de

l’espace public au sens strict du terme : un espace accessible à

tous et gratuit. Cette réduction s’accompagne d’une délégation

massive à la surveillance privée. Cette surveillance s’exerce

en apparence de manière d’autant plus légère

qu’elle est omniprésente. On est passé du barbelé

à la vidéo-surveillance. Mais cette omniprésence

rassure et inquiète à la fois, car, là-aussi, le

cycle insécurité/sentiment d’insécurité

est rapidement pervers : un fait divers local, amplifié par la

rumeur ou les médias, et les marchands de peur balisent la ville

de dispositifs de sécurité plus ou moins visibles sans pour

autant prouver leur efficacité dissuasive. Tout cela amplifie une

ambiance de ville peu sûre.

Ainsi, d’une demande citoyenne élémentaire

pour davantage de sécurité et d’environnement, on est

arrivé à une réponse : « l’environnement

sécurisé ». Mais parcs et résidences closes

sont des réponses à courte vue. La sécurité

de chacun ne peut se faire durablement que si elle ne suscite pas, par

effet miroir, l’exclusion puis le repli des autres.

La

ville n’est pas un arbre

L’étalement urbain, comme la concentration

physique de problèmes socio-économiques, peut aussi susciter

l’insécurité. Les statistiques de vols et d’agressions

dans les périphéries sont de plus en plus là pour

le souligner. Aussi, pour rester dans les métaphores écologiques

à la mode, peut-être faudrait-il rappeler à notre

aide et à notre souvenir le célèbre slogan formule

de Christopher Alexander : « Une ville n’est pas un arbre1

» car elle est sans doute la clé d’une structure urbaine

plus vi(v)able. Dans l’esprit d’Alexander, qui oppose l’arbre

aux structures en semi-treillis, « la ville ne doit pas être

un arbre » signifie que l’arborescence hiérarchisée

et en cul-de-sac de l’arbre, des racines à la feuille, ne

peut être celle d’une ville qui doit assurer la communication

entre presque toutes les feuilles. Les conditions de la vie urbaine supposent

un maillage quasi-continu de voies, une continuité de l’espace

public. Ce dernier principe a un rapport évident avec les questions

de sécurité. Chacun sait que le sentiment d’insécurité

commence à naître lorsqu’il y a menace mais, surtout,

absence d’aide possible : coincé au fond d’une impasse,

d’un appartement, d’un tunnel, hors de portée de vue

ou de voix des voisins, chacun d’entre nous, victime ou agresseur,

redoute et connaît ces lieux en cul-de-sac. Or ces dispositifs se

multiplient. Au nom de la tranquillité se crée l’insécurité.

Le voisin connu (de palier, de cour, de parcelle) ou l’automobiliste

inconnu (des rues et des boulevards de jour et de nuit) se raréfient.

Ils sont pourtant la première des préventions. C’est

ce que les services publics de transports commencent à comprendre

après avoir déserté les quais et les compartiments.

Ils réintroduisent des agents dans les gares et les wagons. Ne

pourrait-on s’éviter d’emblée ce cercle vicieux

en maintenant des passants sur la voie publique, des concierges dans les

immeubles et des commerçants dans les commerces ?

Encore faudrait-il que la ville contemporaine ne soit

pas un arbre. Rappelons-nous l’avertissement d’Alexander, qui

garde toute son actualité : « Pour l’esprit humain,

l’arbre est le véhicule le plus simple d’une pensée

complexe. Mais la cité n’est pas, ne peut être et ne

doit pas être un arbre. La ville est le réceptacle de la

vie. Si le réceptacle brise la superposition des stratifications

vitales dans son propre intérieur – en étant un arbre

– ce sera comme une boule hérissée de lames de rasoir

et prête à fendre tout ce qu’elle rencontre. Dans un

tel réceptacle, la vie sera mise en pièces. Si nous construisons

des villes en arbres, nos vies seront mises en pièces. »

Le

tracé des villes en débat

Plus techniquement, pour combattre ces enclavements programmés,

il nous faut substituer un urbanisme de tracés à un urbanisme

de secteurs, capable de donner sens et hiérarchie à la ville.

Il faut rompre avec les solutions toutes faites, externalisées,

extra-territorialisées qui homogénéisent les territoires

et, de ce fait, font disparaître les sentiments d’appartenance

collective et de respect des biens et des personnes. La géographie

physique donne du sens à la ville. Elle permet d’habiter des

territoires qui, sinon, deviennent homogénéisés,

anonymes, passe-partout, uniquement accessibles aux plus riches et aux

plus pauvres ou à leurs seuls habitants. Ils ne peuvent alors susciter

que l’indifférence.

L’arborescence hierarchisée

L’arborescence hierarchisée

et en cul-de-sac de l’arbre

ne peut être celle d’une ville.

Au risque de passer pour angélique, on soutiendra

donc qu’un environnement de qualité, des espaces publics qui

engagent et méritent le respect sont le début de la vraie

sécurité. On demande aujourd’hui aux paysagistes et

aux architectes-urbanistes de révéler la géographie

initiale des sites à l’intérieur des grandes villes.

Mais il est souvent trop tard. Même s’ils méritent d’être

tentés, les efforts pour restituer, par exemple, visibilité

et accessibilité à une rivière ou à une colline

sont souvent illusoires ou ont un coût prohibitif.

Les enjeux prioritaires doivent concerner aujourd’hui

les projets d’extension des villes moyennes, des bourgs et des villages.

Car, s’ils sont soumis aux mêmes procédures et protagonistes,

de plus en plus influents auprès de communes sans moyens, on aboutira

aux mêmes résultats : de micro-agglomérations produiront

de micro-périphéries au lieu de projeter une continuité

territoriale et une diversité de paysages urbains et agricoles.

L’ensemble de ces questions sur le tracé

des villes est aujourd’hui en débat mais cela prend la forme

de querelles de spécialistes entre urbanistes-architectes et ingénieurs

de voirie, sans que les responsables élus ne mesurent réellement

les enjeux de société qu’ils recouvrent : par exemple,

lorsque les élus exigent aujourd’hui des ronds-points pour

régler un problème de sécurité routière

ou d’image d’entrée de ville, problèmes qui pourraient

être résolus autrement, ils ont du mal à percevoir

les conséquences urbanistiques qu’un giratoire à chaque

entrée de bourg peut susciter : nouvelles urbanisations découplées

de la vie du village, dépérissement des commerces et, en

d’autres termes, création d’une mini-périphérie.

Un

nouveau partage des responsabilités

D’autres solutions existent bien sûr : une

maille continue de voie et la réalisation de boulevards urbains

permettent dessertes riveraines, urbanisation des carrefours et la limitation

en nombre (et leur réduction en surface) des giratoires pour assurer

des

traversées piétonnes : mais cela suppose un nouveau partage

des responsabilités publiques/privées, un redécoupage

communal (sujet tabou) et que les valeurs de la vitesse et de l’individualisme

ne soient pas aussi prégnantes. Cela a sans doute un coût

à court terme : mais le coût social à moyen et long

terme, n’a-t-il pas, lui aussi, un coût économique considérable

?

En conclusion, à la question académique

traditionnelle « y a-t-il des dispositions urbaines plus criminogènes

que d’autres ? », on ne peut que répondre prudemment

: les grands ensembles de Neuilly ou de l’Ouest parisien sont vécus

comme de charmantes résidences. La promiscuité peut à

la fois être vécue par certains comme un sentiment d’appartenance

sociale ou renforcer, pour d’autres, un sentiment d’isolement.

On sait aussi que l’espacement lui-même est affaire culturelle

: la « dimension cachée » entre piétons ou voisins

d’ascenseur du Caire, de Tokyo, de Manhattan ou de Paris n’est

pas la même.

On peut cependant affirmer que certaines dispositions

favorisent plus que d’autres le renouvellement urbain : l’histoire

nous montre que les systèmes de voies en

cul-de-sac, les grands ensemble bâtis ou les grandes emprises foncières

sont plus problématiques en matière de gestion dès

que la situation économique et sociale devient difficile et les

modes de peuplement figés. Le moins que l’on puisse dire est

que ces quelques leçons urbanistiques ne paraissent pas guider

les forces du marché et ceux chargés de les réguler.

Au risque de construire aujourd’hui les grands ensembles – à

plat – de demain.

Bibliographie

- Acher Fr., Godard, Fr., « Vers une troisième solidarité », Quand la ville se défait, Esprit, n°258, 1999

- Alexander Ch., De la synthèse de la forme, Dunod

- Banderier J., Quels profils en travers pour les boulevards urbains, Certu

- Chambon Fr., « La lutte contre l’insécurité, entre enjeu public et dérives commerciales », Le Monde, 29 octobre 2000

- Delfou J.C, « La délinquance routière, soupape sociale », Libération, 16 juillet 2001

- Foucault M. , « Des espaces autres », conférence donnée en mars 1967, Dits et écrits, Gallimard-Seuil, 2001

- Guilly Ch., Atlas des fractures françaises, L’Harmattan, 2000

- Jaillet M.-Ch., « Peut-on parler de sécession urbaine à propos des villes européennes ? », Esprit, n°258, 1999

- Le Gal Y., Les Ronds-Points, outils du déplacement urbain : l’exemple de Nantes, Cetu, Giratoire 92

- Paquot Th., Dossier : « Villes privées ou privatisées », Urbanisme 312, 2000

- Razac O., Histoire politique du barbelé, La Fabrique, 2000

- Treutel, Garcias, Treuttel, De l’espace libre à l’espace public, Recherche SCIC Puca, 1996

- Alexander, Ch. Une ville n’est pas un arbre, AMC, novembre 1967.

http://www.constructif.fr/bibliotheque/2002-1/une-ville-passante-ou-des-environnements-securises.html?item_id=2409

© Constructif

Imprimer

Envoyer par mail

Réagir à l'article