Le contre-pouvoir des idées

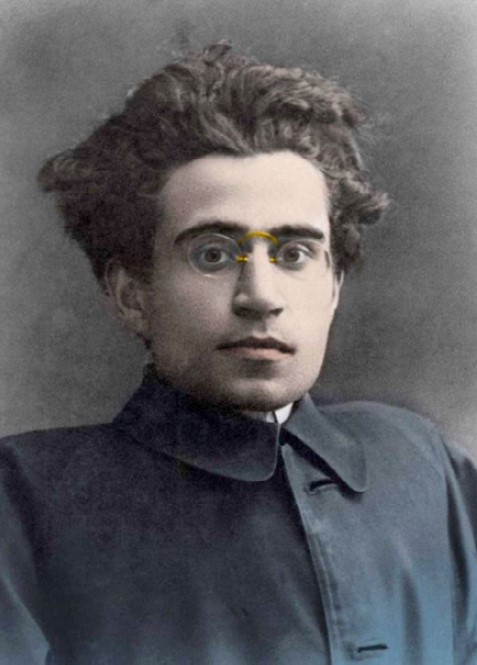

Penseur communiste, Antonio Gramsci (1891-1937) chercha à adapter Marx et Lénine à l’Italie de son temps. Incarcéré jusqu’à sa mort, il rédige ses Cahiers de prison, dont ces extraits traitent de l’hégémonie culturelle et de l’intellectuel organique. Estimant que la conquête du pouvoir passe d’abord par la conquête des esprits, il privilégie la lutte culturelle par les idées. Instrumentalisé philosophiquement par les uns et par les autres, approprié politiquement à gauche comme à droite, Gramsci est la référence cardinale du combat métapolitique.

L’opinion publique

Ce que l’on appelle l’opinion publique est étroitement lié à l’hégémonie politique, en ce sens que c’est un point de contact entre la société civile et la société politique, entre le consensus et la force. L’État, quand il veut entamer une action peu populaire, crée de façon préventive l’opinion publique adéquate, c’est-à-dire qu’il organise et centralise certains éléments de la société civile.

Histoire de « l’opinion publique » : naturellement, il a toujours existé des éléments d’opinion publique, y compris dans les satrapies asiatiques ; mais l’opinion publique telle qu’on l’entend aujourd’hui est née à la veille de la chute des États absolus, c’est-à-dire dans la période où la nouvelle classe bourgeoise luttait pour l’hégémonie politique et pour la conquête du pouvoir.

L’opinion publique est le contenu politique de la volonté politique publique qui serait susceptible d’être dissonante ; c’est ce qui explique la lutte pour le monopole des organes de l’opinion publique – journaux, partis, Parlement –, de sorte qu’une seule force modèle l’opinion et donc la volonté politique nationale, dispersant les dissonances en une poussière individuelle et inorganique.

Le langage, les langues, le sens commun

Une fois la philosophie posée comme conception du monde, et la capacité d’agir philosophique conçue non plus seulement comme une élaboration individuelle de concepts systématiquement cohérents, mais en outre et spécifiquement comme une lutte culturelle pour transformer la mentalité populaire et répandre les innovations philosophiques qui se révéleront historiquement « vraies » dans la mesure où elles deviendront concrètement, c’est-à-dire historiquement et socialement, universelles, la question du langage et des langues doit être techniquement placée au premier plan.

On peut dire que le langage est essentiellement un nom collectif, qui ne présuppose pas une chose unique dans le temps ni dans l’espace. Le langage signifie aussi culture et philosophie (même au niveau du sens commun), et, partant, le phénomène du langage est en réalité une multiplicité de faits plus ou moins cohérents et coordonnés de façon organique.

La culture, à ses différents niveaux, unifie une quantité plus ou moins grande d’individus en de nombreuses couches, qui ont plus ou moins de contacts expressifs, qui se comprennent entre elles à des degrés divers, etc. De là on peut déduire l’importance du « moment culturel » jusque dans l’activité pratique (collective) : tout acte historique ne peut être accompli que par l’« homme collectif », c’est-à-dire qu’il présuppose la réalisation d’une unité culturelle et sociale par laquelle une multiplicité de volontés désagrégées dotées d’objectifs hétérogènes se soude pour une même fin, sur la base d’une égale et commune conception du monde (générale et particulière, opérant de façon transitoire – par le biais des émotions – ou permanente, de sorte que la base intellectuelle est tellement ancrée, assimilée, véhiculée, qu’elle peut devenir une passion). Puisqu’il en est ainsi, on voit l’importance de la question linguistique générale, c’est-à-dire de la réalisation collective d’un même climat culturel.

Ce problème peut et doit être rapproché de la formulation moderne de la doctrine et de la pratique pédagogique, selon laquelle le rapport entre maître et élève est un rapport actif de relations réciproques où chaque maître est toujours un élève et chaque élève un maître. Mais le rapport pédagogique ne peut se limiter aux rapports spécifiquement scolaires par lesquels les nouvelles générations entrent en contact avec les anciennes et en absorbent les expériences et les valeurs historiquement nécessaires pour mûrir et développer une personnalité propre, historiquement et culturellement supérieure. Ce rapport existe dans toute la société dans son ensemble et pour chaque individu vis-à-vis d’autres individus, entre classes intellectuelles et non intellectuelles, entre gouvernants et gouvernés, entre élites et disciples, entre dirigeants et dirigés, entre avant-gardes et corps d’armée. Tout rapport d’« hégémonie » est nécessairement un rapport pédagogique, et il intervient non seulement à l’intérieur d’une nation, entre les diverses forces qui la composent, mais aussi dans la totalité du champ international mondial, entre des ensembles nationaux et continentaux de civilisations.

On peut dire en conséquence que la personnalité historique d’un philosophe individuel est aussi donnée par le rapport actif qu’il entretient avec le milieu culturel qu’il veut modifier, milieu qui réagit sur le philosophe et qui, en le contraignant à une autocritique permanente, fonctionne comme un « maître ». On a vu ainsi que l’une des revendications majeures des classes intellectuelles modernes dans le champ politique a été celle de la liberté de pensée et d’expression de la pensée (la presse et les associations), parce que c’est seulement là où cette condition politique existe que se réalise le rapport maître-élève au sens le plus général.

Des intellectuels organiques

Les intellectuels sont-ils un groupe social autonome et indépendant, ou bien chaque groupe social a-t-il sa propre catégorie spécialisée d’intellectuels ? Le problème est complexe du fait des diverses formes qu’a prises jusque-là le processus historique réel de formation des diverses catégories d’intellectuels.

Chaque groupe social, naissant sur le terrain originaire d’une fonction essentielle dans le monde de la production économique, crée organiquement une ou plusieurs classes d’intellectuels qui lui donnent une homogénéité et une conscience de sa propre fonction, non seulement dans le domaine économique, mais aussi dans l’espace social et politique : l’entrepreneur capitaliste crée avec lui le technicien de l’industrie, le spécialiste de l’économie politique, l’organisateur d’une nouvelle culture, d’un nouveau droit, etc. Il faut noter que l’entrepreneur représente une élaboration sociale supérieure, caractérisée déjà par une certaine capacité dirigeante et technique (c’est-à-dire intellectuelle) : au-delà de la sphère circonscrite de son activité et de son initiative, il doit avoir aussi une certaine capacité technique dans d’autres sphères, celles du moins qui sont les plus proches de la production économique (il doit être l’organisateur de masses d’hommes, il doit être l’organisateur de la « confiance » des épargnants dans son entreprise, des acheteurs de sa marchandise, etc.). À défaut de tous les entrepreneurs, au moins une élite d’entre eux doit avoir une capacité d’organisateur de la société en général, dans tout son organisme complexe de services, jusqu’à l’organisme étatique, de par la nécessité de créer les conditions les plus favorables à l’expansion de sa propre classe.

Mais tout groupe social « essentiel » émergeant de l’histoire de la précédente structure économique et comme expression du développement de celle-ci a trouvé, du moins dans l’histoire connue à ce jour, des catégories sociales préexistantes et qui apparaissaient comme les représentantes d’une continuité historique jamais interrompue, même pas par les changements les plus compliqués et les plus radicaux des formes sociales et politiques. La plus typique de ces catégories intellectuelles est celle des ecclésiastiques, qui ont monopolisé pendant longtemps (pendant toute une phase historique d’ailleurs en partie caractérisée par ce monopole) certains services importants : l’idéologie religieuse, c’est-à-dire la philosophie et la science de l’époque, avec l’école, l’instruction, la morale, la justice, la bienfaisance, l’assistance, etc. La catégorie des ecclésiastiques peut être considérée comme cette catégorie intellectuelle organiquement liée à l’aristocratie foncière.

Ces diverses catégories d’intellectuels traditionnels ressentant avec un « esprit de corps » leur continuité historique ininterrompue et leur qualification, elles se posent comme autonomes et indépendantes du groupe social dominant. Cette position n’est pas sans conséquences dans le domaine idéologique et politique, conséquences d’une vaste portée (toute la philosophie idéaliste peut aisément se rattacher à cette position assumée par l’ensemble social des intellectuels, et peut se définir comme l’expression de cette utopie sociale selon laquelle les intellectuels se croient indépendants, autonomes, investis de caractères qui leur sont propres).

Tous les hommes sont intellectuels, pourrait-on dire ; mais tous les hommes n’ont pas dans la société la fonction d’intellectuels (de même, parce qu’il peut arriver à chacun à un moment quelconque de se faire frire deux œufs ou de recoudre un accroc à sa veste, on ne dira pas qu’ils sont tous des cuisiniers et des tailleurs). Il se constitue ainsi historiquement des catégories spécialisées pour l’exercice de la fonction intellectuelle, qui se forment en lien avec tous les groupes sociaux mais en particulier avec les groupes sociaux les plus importants, et subissent des élaborations plus poussées et plus complexes en lien avec le groupe social dominant. L’une des caractéristiques les plus pertinentes de tout groupe qui s’achemine vers le pouvoir est la lutte pour l’assimilation et la conquête idéologique des intellectuels traditionnels, assimilation et conquête d’autant plus rapides et efficaces que le groupe concerné élabore simultanément ses propres intellectuels organiques.

On peut établir deux grands « étages » de super-structure, celui que l’on peut appeler de la « société civile », c’est-à-dire l’ensemble des organismes que l’on dit vulgairement privés, et celui de la « société politique ou État », dont l’un correspond à la fonction d’« hégémonie » que le groupe dominant exerce sur toute la société, et l’autre à la fonction de domination directe ou de commandement qui s’exprime dans l’État et dans le gouvernement juridique. Ces fonctions sont précisément d’organisation et de connexion. Les intellectuels sont les « commis » du groupe dominant pour l’exercice des fonctions subalternes de l’hégémonie sociale et du gouvernement politique.

Rapports de force

Dans le rapport de force, il faut distinguer divers moments ou degrés.

Un rapport de forces sociales étroitement lié à la structure, objectif, indépendant de la volonté des hommes, qui peut se mesurer à l’aide des systèmes des sciences exactes ou physiques. C’est sur la base du degré de développement des forces matérielles de production que s’effectuent les groupements sociaux, dont chacun représente une fonction et a une position donnée au sein de la production même. Ce rapport est ce qu’il est, une réalité têtue : personne ne peut modifier le nombre des entreprises et de leurs employés, le nombre de villes ayant une population urbaine donnée, etc. Cet état de fait fondamental permet d’étudier s’il existe dans la société des conditions nécessaires et suffisantes pour sa transformation, c’est-à-dire permet de contrôler le degré de réalisme et de réalisation éventuelle des différentes idéologies qui sont nées sur son propre terrain, sur le terrain des contradictions qu’il a générées au cours de son développement.

Le moment suivant est celui du rapport des forces politiques, c’est-à-dire l’évaluation du degré d’homogénéité, de conscience de soi et d’organisation atteint par les différents groupes sociaux. Ce moment peut être à son tour analysé et distingué en différents niveaux, qui correspondent à divers moments de la conscience politique collective, tels qu’ils se sont manifestés jusque-là dans l’histoire. Le premier et le plus élémentaire est le moment économique corporatif : un commerçant sent qu’il doit être solidaire avec un autre commerçant, un fabricant avec un autre fabricant, etc., mais le commerçant ne se sent pas encore solidaire avec le fabricant. Ce qui est perçu alors, c’est donc l’unité homogène, et le devoir de l’organiser, du groupe professionnel, mais pas encore celle du groupe social plus vaste. Un second moment est celui où l’on atteint la conscience de la solidarité d’intérêts entre tous les membres du groupe social, mais en restant encore dans le domaine purement économique. Déjà à ce moment se pose la question de l’État, mais il ne s’agit alors que d’obtenir une égalité politico-juridique avec les groupes dominants, puisque l’on revendique le droit de participer à la législation et à l’administration et même de les modifier, de les réformer, mais au sein des cadres fondamentaux déjà existants. Un troisième moment est celui où l’on atteint la conscience que ses propres intérêts corporatifs, dans leur développement actuel et futur, dépassent le cercle corporatif, de groupe purement économique, et peuvent et doivent devenir les intérêts d’autres groupes subordonnés. C’est la phase la plus strictement politique, qui marque le net passage de la structure à la sphère des super-structures complexes ; la phase dans laquelle les idéologies qui ont germé précédemment deviennent des partis, s’affrontent et entrent en lutte jusqu’à ce qu’une seule de celles-ci, ou du moins une seule combinaison de celles-ci, tende à prévaloir, à s’imposer, à se répandre dans toute l’aire sociale, en déterminant, outre l’unicité des buts économiques et politiques, l’unité intellectuelle et morale, posant toutes les questions sur lesquelles la lutte fait rage non sur le plan corporatif, mais sur un plan « universel », et créant ainsi l’hégémonie d’un groupe social fondamental sur une série de groupes subordonnés.

Gramsci propose, avec sa conceptualisation de l’hégémonie culturelle, une façon d’appréhender le monde et un programme politique. Il accorde une attention particulière au langage et à la place des intellectuels organiques, ces « persuadeurs permanents », à la fois pour atteindre le pouvoir et pour faire vivre des contre-pouvoirs. Penseur important du XXe siècle, cadre du mouvement communiste, il est connu, entre autres, pour deux citations passées à la postérité : « Je suis pessimiste avec l’intelligence, mais optimiste par la volonté » ; « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et, dans ce clair-obscur, surgissent les monstres. »

http://www.constructif.fr/bibliotheque/2025-3/le-contre-pouvoir-des-idees.html?item_id=7939

© Constructif

Imprimer

Envoyer par mail

Réagir à l'article