Chercheur associé au Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (CESDIP)

La rue face au pouvoir, le pouvoir face à la rue

Contre-pouvoir traditionnel, redouté par les uns, célébré par les autres, la rue se mobilise sous différentes formes et avec une intensité variée. Méfiant à l’égard de tout événement collectif, potentiellement violent, le pouvoir encadre, avec les organisateurs, le droit de manifester. Reste que les formes de protestation se diversifient.

La rue ne gouverne pas. La rue n’est qu’une fraction du peuple. Ce qui dans la démocratie gouverne, c’est le peuple, et le peuple, il est représenté à l’Assemblée nationale et au Sénat. » Par ces mots prononcés sur le plateau de BFMTV en janvier 2023, l’ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin niait la légitimité des manifestations contre la réforme des retraites à demander le retrait du texte. Exemple de déclaration de responsables politiques estimant que la rue n’a pas à leur dicter la marche à suivre, elle montre la méfiance du pouvoir à l’égard des protestations, structurées ou non, sur la voie publique. Cette méfiance s’est longtemps manifestée en France par une législation restrictive en la matière : le droit de se réunir fut régulé par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, qui interdisait les réunions sur la voie publique. Ce n’est qu’en 1935, par le biais d’un décret-loi du 23 octobre, que le droit de manifester sera inscrit dans le droit français, les « cortèges, défilés et rassemblements de personnes » étant soumis à déclaration préalable 1.

Cette réticence du pouvoir à autoriser l’expression de mouvements politiques et sociaux dans la rue, puis à en admettre la légitimité, pose la question de la rue comme contre-pouvoir. Elle montre aussi l’intensité de la crainte, justifiée dans la France de la IIIe République par le souvenir encore récent de la Révolution française et, surtout, de la Commune de Paris. L’histoire, à travers les époques et les aires géographiques, regorge d’exemples où la rue a obtenu des concessions, des réformes, voire le départ de chefs d’État. Elle a donc toujours été vue comme une menace, y compris en France. Il convient de s’interroger sur les modalités contemporaines d’expression de la rue, en France et plus généralement dans les démocraties libérales, et de se demander si elle joue toujours ce rôle de contre-pouvoir.

La manifestation : quand la rue s’organise pacifiquement

Comme l’écrivent Olivier Fillieule et Danielle Tartakowsky, « la manifestation de rue est aujourd’hui une forme d’action politique reconnue, tant par ceux qui y ont recours que par ceux qu’elle cible : les acteurs politiques, le patronat et l’opinion publique 2 ». Définie par ce même Olivier Fillieule comme toute « occupation momentanée par plusieurs personnes d’un lieu ouvert public ou privé et qui comporte directement ou indirectement l’expression d’opinions politiques 3 », elle s’est généralisée aux États-Unis (les manifestations d’ouvriers de l’industrie textile en Nouvelle-Angleterre au cours des années 1830 en sont un bon exemple) et au Royaume-Uni (voir notamment les manifestations des chartistes à Londres en 1848, réclamant des réformes démocratiques) au cours du XIXe siècle, avant de se diffuser à travers l’Europe continentale 4. Ce mode d’action suppose une organisation, des leaders, une capacité à gérer un grand nombre de personnes mais aussi une capacité de dialogue avec les autorités autour d’enjeux comme la date et les horaires, le tracé ou encore l’éventuelle répartition des responsabilités entre service d’ordre et forces de sécurité publique. Elle a ceci de paradoxal en apparence – en apparence seulement, car le propre des régimes démocratiques libéraux est de garantir les libertés publiques pour tous, y compris les opposants – qu’elle se construit généralement pour contester telle ou telle mesure prise par le pouvoir, voire le pouvoir lui-même, qu’elle se déploie aux abords des lieux de pouvoir pour plus de visibilité, mais qu’elle s’organise en coordination avec ce même pouvoir.

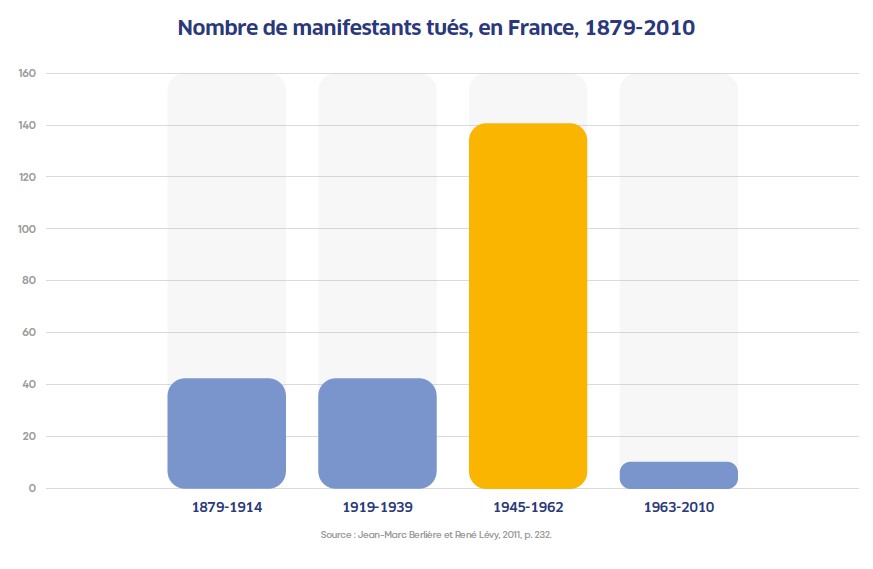

La période postcoloniale illustre bien cette institutionnalisation des rapports entre organisateurs des mouvements sociaux et autorités en France, avec en particulier la baisse notable de la létalité des opérations de maintien de l’ordre pendant les manifestations. La manifestation se banalise comme mode d’expression politique, notamment à partir des années 1980 : il y a par exemple eu, en 2017, plus de 8 000 événements d’ordre public à Paris, parmi lesquels plus de 2 000 manifestations revendicatives.

Cette banalisation n’empêche pas la survenance de violences, d’un côté comme de l’autre (on peut par exemple citer les manifestations étudiantes contre le projet de loi Devaquet en 1986, au cours desquelles l’intervention de fonctionnaires de la préfecture de police a causé la mort du jeune Malik Oussekine, ou encore la manifestation des marins-pêcheurs à Rennes en 1994, qui s’est conclue par l’incendie du parlement de Bretagne), mais une forme de routine s’est instaurée dans la gestion de ces événements.

Nombre de manifestants tués, en France, 1879-2010

Néanmoins, plusieurs pays ont été touchés, depuis le sommet de l’Organisation mondiale du commerce à Seattle en 1999, par l’apparition de nouvelles formes de contestation. Leur émergence s’est surtout observée autour des grands sommets internationaux (OMC, G20, OTAN, UE), qui ont aggloméré au fil des ans différents courants sous la bannière de l’altermondialisme (anticapitalisme, antispécisme, écologie, pacifisme, etc.). La France n’a pas fait exception à la règle, comme on a pu l’observer lors des manifestations contre la loi travail en 2016 ou celles contre la réforme des retraites en 2023. Des groupes peu hiérarchisés, prêts pour certains à en découdre avec les forces de l’ordre et à dégrader des biens privés ou publics, organisés et entraînés 5, ont posé de nouveaux défis au pouvoir. Là où les autorités ont été habituées à communiquer en amont et pendant ces événements avec des interlocuteurs syndicaux ou associatifs, elles se sont retrouvées face à ces mouvances plus horizontales, sans chefs ni représentants et rejetant parfois tout échange avec les représentants de l’État. Le mouvement des Gilets jaunes, très peu structuré, issu des réseaux sociaux, sans véritable leader (même si quelques figures médiatiques ont émergé au fur et à mesure de la crise), a constitué lui aussi une situation inédite. Des personnes aux motivations et aux profils sociologiques divers 6, mais partageant une large défiance à l’égard des élites, ont ainsi défié le pouvoir, voire cherché à s’emparer de ses lieux symboliques. Cette volonté de certains d’en découdre avec les représentants d’un pouvoir jugé illégitime nous conduit à évoquer les situations où la rue ne manifeste plus pacifiquement mais entre en ébullition.

Émeutes, soulèvements, insurrections : quand la rue s’agite

On vient de l’évoquer, une manifestation pacifique peut se transformer en émeute, soit parce qu’elle est infiltrée par des éléments radicaux, soit parce que les circonstances (comme des tensions avec les forces de l’ordre) conduisent des individus pacifiques, à l’origine, à user de la violence. Mouvement des Gilets jaunes, manifestations contre le CPE, rassemblements à la suite de la mort de George Floyd : l’histoire récente connaît de nombreux événements de ce type, où la rue devient émeutière alors qu’elle ne faisait que manifester au départ. Mais qu’est-ce qu’une émeute ? Et en quoi se différencie-t-elle d’autres formes de protestation violente, voire armée ? « Le mot émeute provient du verbe émouvoir. Du haut Moyen Âge à la Renaissance, une esmote désigne une émotion collective prenant la forme d’un soulèvement populaire spontané. “Tumulte séditieux, soulèvement dans le peuple”, indique le dictionnaire de l’Académie française au milieu du XVIIIe siècle. Et le sens ne variera jamais 7. » Elle a un caractère non concerté, non organisé et sans chef, là où le soulèvement désigne une action collective d’un groupe ou d’une population contre un oppresseur, et l’insurrection, le mouvement populaire tendant à renverser le pouvoir.

Certains événements ont pu s’apparenter à des épisodes insurrectionnels (le fameux acte III des Gilets jaunes, le 1er décembre 2018, ou, aux États-Unis, l’assaut sur le Capitole le 6 janvier 2021). Le débat a cependant surtout porté ces dernières années, dans les démocraties libérales, et notamment la nôtre, sur les émeutes, leur nature et leurs causes. Si, historiquement, elles ont pu revêtir différentes colorations (politique, raciale, religieuse, étudiante, socio-économique), celles survenues depuis les années 1980 en France et dans d’autres pays occidentaux (on pense notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis), généralement déconnectées de manifestations de rue, ont eu pour fond les tensions entre jeunes issus des minorités ethniques et forces de l’ordre dans un certain nombre de zones urbaines paupérisées et pour cause immédiate le décès ou les blessures graves de l’un desdits jeunes à la suite d’une intervention policière. On peut citer les émeutes de 2005 et de 2023 dans les banlieues françaises, celles de Londres en 2011 ou encore celles de Los Angeles en 1992. Ici, la rue proteste de façon éruptive, spontanée et peu structurée face au pouvoir, en réaction immédiate.

Dans le cas français, au-delà de la discussion sur la situation des quartiers populaires et des méthodes policières, un débat sémantique s’est cristallisé autour de l’usage même du mot émeute, qui tendrait à dépolitiser la révolte de jeunes vivant dans les grands ensembles des banlieues françaises. Les émeutes sont-elles un message adressé au pouvoir ou au contraire de simples actes de vandalisme et de prédation ? Face aux discours politiques privilégiant la seconde réponse, nombre de sociologues s’accordent pour dire que les différents épisodes émeutiers ne se résument pas à des phénomènes délinquants, portant l’expression d’une colère, certes peu structurée, face aux injustices. Cela amène certains milieux militants à rejeter ce terme d’émeute, trop connoté négativement car réduisant la manifestation d’une lutte politique à une éruption de violence.

Rue et pouvoir : quel rapport de force ?

Après avoir dressé cette typologie des contestations de rue, tout en se penchant sur les discussions entourant leur définition, il convient de répondre à la question principale : la rue est-elle toujours un contre-pouvoir ? En d’autres termes, peut-elle imposer un rapport de force obligeant le pouvoir politique à s’incliner devant le poids de mouvements collectifs ? Par ailleurs, y a-t-il un mode d’action plus efficace que les autres parmi ceux énumérés ici ?

Les deux premières questions appellent une réponse par l’affirmative, tant sont nombreux les exemples de réformes ayant échoué à la suite de mobilisations dans la rue (réforme des régimes spéciaux en 1995, CPE en 2006, écotaxe en 2013). La dernière est plus complexe : les manifestations aux États-Unis en réaction au décès de George Floyd en 2020 et le slogan Defund the police ont conduit à la baisse des budgets de la police dans un certain nombre de villes américaines (à des niveaux et avec des résultats contrastés), tandis que celles du comité Adama Traoré à la même période n’ont pas eu d’effets notoires sur les pratiques policières en France.

Les émeutes de Los Angeles en 1992, consécutives à l’acquittement de quatre policiers ayant passé à tabac un automobiliste noir, ont généré une réforme en profondeur de la police de la ville 8. Celles de 2011 à Londres, dans la foulée de la mort d’un jeune sous les balles de la police, ont au contraire généré une politique pénale beaucoup plus sévère depuis. Si la puissance d’une mobilisation dans la rue peut faire vaciller le pouvoir, celle-ci est tributaire d’autres facteurs politiques, sociaux ou économiques.

Il n’en demeure pas moins que la rue génère toujours, comme indiqué au début de ce texte, une forte méfiance de la part du pouvoir. Le propre des régimes autoritaires est de contrôler autant que faire se peut ce qui se passe sur la voie publique, de peur qu’une quelconque rébellion s’y manifeste et se propage. La rue trouve alors des prolongements ailleurs : n’a-t-on pas vu les lieux de culte ou les stades devenir des lieux de contestation dans différents contextes (bloc soviétique, printemps arabes, Amérique latine sous dictatures militaires) ?

- Jean-Marc Berlière et René Lévy, Histoire des polices en France, de l’Ancien Régime à nos jours, Paris, Nouveau Monde, 2011.

- Olivier Fillieule et Danielle Tartakowsky, La Manifestation, Paris, Presses de Sciences Po, 2014, p. 13.

- Olivier Fillieule, Stratégies de la rue, Paris, Presses de Sciences Po, 1997, p. 44.

- Danielle Tartakowsky, « Quand la rue fait l’histoire », Pouvoirs, no 116, 2006, pp. 19-29.

- Dans le cas des mobilisations anticapitalistes radicales, voir Eddy Fougier, Les Zadistes, Paris, Fondation pour l’innovation politique, 2016.

- Jérôme Fourquet, L’Archipel français. Naissance d’une nation multiple et divisée, Paris, Seuil, 2019 ; Roman Bornstein, En immersion numérique avec les « gilets jaunes », Paris, Fondation Jean Jaurès, 2019.

- Laurent Mucchielli, « Émeutes », Sens-Dessous, no 11, 2013, pp. 3-12.

- Mathieu Zagrodzki, « Douze ans d’une réforme du Los Angeles Police Department », Politiques et management publics, vol. 25, no 1, mars 2007.

http://www.constructif.fr/bibliotheque/2025-3/la-rue-face-au-pouvoir-le-pouvoir-face-a-la-rue.html?item_id=7950

© Constructif

Imprimer

Envoyer par mail

Réagir à l'article