École et reproduction des inégalités sociales

En France, les résultats des élèves sont, plus qu’ailleurs, influencés par leur milieu social d’origine. Certes, l’école est confrontée aux inégalités sociales, économiques et culturelles de la société. Elle porte aussi sa part de responsabilité : notre système éducatif est coupable de sa focalisation sur une élite, de la dévaluation des diplômes et d’une faible appétence pour les réformes pédagogiques utiles.

L’école de la République, laïque et gratuite, a vocation à instruire tous les enfants sans distinction. Sa fonction est d’élever le niveau de connaissance : un vecteur d’émancipation, mais aussi une manière d’assurer le bon fonctionnement de l’économie et de la société. En faisant en sorte que chacun puisse accéder à l’ensemble des diplômes possibles et, partant, à toutes les positions sociales, elle a aussi pour effet attendu – même si ce n’est pas son objectif premier – de réduire les inégalités d’origine, de réduire la reproduction sociale. Soixante ans ont passé depuis la publication d’un ouvrage majeur sur le sujet, Les Héritiers, de Pierre Bourdieu1, et l’on continue d’en débattre. Dans les faits, les inégalités font de la résistance, la reproduction aussi.

Des écarts importants

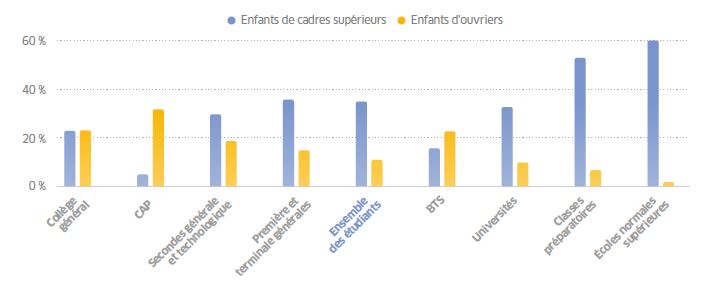

Peu ou prou, tous les élèves vont jusqu’en troisième, quel que soit leur milieu social d’origine. C’est à partir de la fin du collège que la composition sociale des filières diverge. Pour le mesurer, on peut observer l’évolution de la part des enfants de cadres supérieurs et celle des enfants d’ouvriers. Au fil de l’avancée dans la scolarité, les premiers sont de plus en plus présents, alors que les seconds le sont de moins en moins2.

PART DES ENFANTS DE CADRES ET D’OUVRIERS SELON LES FILIÈRES

Lecture : les enfants de cadres représentent 5 % des élèves de CAP.

Source : ministère de l’Éducation nationale. Données 2021-2022.

Au collège, les enfants de cadres supérieurs et ceux d’ouvriers représentent une même proportion de l’ensemble des élèves (23 %), selon le ministère de l’Éducation nationale (données 2021-2022). Au niveau du lycée, les enfants d’ouvriers sont surreprésentés dans les filières professionnelles et techniques. Ils regroupent 32 % des élèves de CAP, six fois plus que les enfants de cadres. En revanche, en première et terminale générales, on compte plus de deux fois plus d’enfants de cadres supérieurs (36 %) que d’ouvriers (15 %).

La baisse de la part d’enfants d’ouvriers se poursuit dans l’enseignement supérieur. Ces derniers forment 10 % des étudiants à l’université, 7 % dans les classes préparatoires aux grandes écoles et 2 % des élèves des écoles normales supérieures. Inversement, la part des enfants de cadres supérieurs augmente : 33 % des étudiants à l’université, 53 % en classes préparatoires et 63 % dans les écoles normales supérieures. Alors qu’ils sont tout aussi nombreux, les enfants d’ouvriers sont 30 fois moins représentés au sein de l’élite scolaire française. Ces inégalités d’accès au diplôme débouchent sur des positions sociales hiérarchisées. Nous sommes au coeur de la mécanique de la reproduction sociale : les enfants de milieux favorisés sont à leur tour favorisés.

Qui est coupable ?

Le système scolaire n’est pas étanche à la société dans laquelle il s’insère. Différents types de « capitaux », pour employer le terme de la sociologie, inégalement distribués, influencent les résultats scolaires et, partant, la reproduction des inégalités.

Le capital social intervient à différentes étapes. Que ce soit pour décrocher un stage, des informations sur les professions, voire des coups de pouce plus ou moins explicites pour obtenir un emploi, le fait de disposer d’un ensemble de relations sociales influence les parcours. Celui qui obtiendra ce que l’on qualifie de « stage kebab » dans les milieux populaires et celui qui aura droit à un séjour dans un cabinet d’avocat ne sont en général pas issus des mêmes milieux.

Un ensemble de dispositions et de pratiques, non nécessairement pédagogiques – le capital culturel – rapproche l’école et le milieu familial, qui permettent de comprendre les attentes des enseignants et la manière d’y répondre. Surtout, les enfants connaissent l’expérience scolaire de leurs parents : savoir qu’ils sont passés par là, pour les plus favorisés, rend plus évident le fait d’y passer aussi. Les parents qui connaissent le fonctionnement du système sont mieux armés pour guider leur progéniture dans leurs choix d’orientation ou les soutenir dans leurs études, financièrement ou par le biais d’activités et d’aide aux devoirs.

L’école doit aussi composer avec les inégalités économiques. La baisse du niveau du chômage depuis 2015 ne doit pas faire oublier qu’il demeure élevé, en particulier pour les parents peu qualifiés. La mobilité sociale n’est pas à l’arrêt, mais l’ascenseur est bien moins rapide. Cela accentue les tensions dans la recherche des bonnes places. Au-delà, une partie des familles continuent de faire face à des difficultés sociales profondes, qui ont un impact sur les résultats scolaires.

Le système éducatif est confronté à la ségrégation spatiale. Des zones entières marquées par une forte dégradation du bâti et des niveaux très élevés de chômage émergent. Les plus défavorisés étudient de plus en plus souvent avec d’autres enfants défavorisés… Inversement, la très forte hausse des loyers dans le cœur des grandes villes à partir des années 1980 a concentré les familles favorisées. Or, la mixité sociale à l’école est une des conditions pour qu’elle puisse contribuer à la réduction des inégalités. Quand les élèves les plus faibles étudient entre eux, un effet de réseau contribue à rendre leur progression plus difficile.

Enfin, il ne faut pas oublier le rôle joué par la sphère professionnelle. À l’entrée, le diplôme trie d’autant plus que la croyance dans sa valeur est solidement ancrée chez les employeurs. Au cours de la carrière, les barrières à la mobilité professionnelle demeurent puissantes, comme l’a montré la sociologue Marta Veljkovic3. Une étude récente de l’INSEE indique que 72 % des 18 à 69 ans titulaires d’un diplôme supérieur à bac + 2 ont suivi une formation au cours de l’année, contre 27 % des personnes n’ayant pas le baccalauréat4. La formation continue bénéficie en priorité à ceux qui ont déjà une bonne formation initiale, limitant encore les chances de réduction des écarts.

La responsabilité de l’école

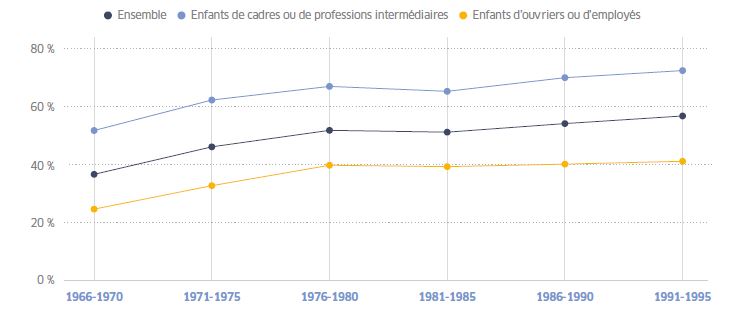

L’école ne peut pas tout. Mais fait-elle seulement ce qu’elle peut ? Elle contribue à élever le niveau de diplôme. Entre les générations d’enfants d’ouvriers nées entre 1966 et 1970 et celles nées entre 1991 et 1995, le pourcentage de bacheliers est passé de 24,5 % à plus de 41,1 %5. On compte donc environ 11 % d’enfants d’ouvriers à l’université, tous cycles confondus, mais ils en étaient quasiment absents il y a quelques décennies. Il suffit de s’imaginer quelles seraient les conséquences en matière d’inégalités sociales d’une école entièrement payante pour comprendre l’impact de l’école gratuite dans les sociétés modernes. Contrairement à ce que l’on peut lire ici ou là, l’école « n’augmente » pas les inégalités.

PROPORTION D’UNE GÉNÉRATION AYANT EU ACCÈS À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SELON LE MILIEU SOCIAL ET L’ANNÉE DE NAISSANCE (EN %)

Lecture : dans la génération née entre 1966 et 1970, 24,5 % des enfants d’ouvriers et d’employés ont eu accès à l’enseignement supérieur.

Source : ministère de l’Enseignement supérieur. Données 2020.

Le contexte global d’élévation des qualifications fait que la lutte des places demeure vive : on assiste à une forme d’inflation scolaire6 qui dévalue les titres. Les inégalités doivent s’observer de façon relative : les enfants du haut de l’échelle sociale ont, eux aussi, bénéficié du mouvement d’expansion. La signification du bac aujourd’hui ou de certains diplômes universitaires en matière d’accès à tel ou tel niveau de la hiérarchie sociale a beaucoup changé depuis cinquante ans. Les inégalités se sont déplacées vers le haut, phénomène dit de « démocratisation ségrégative ».

L’école française porte sa part de responsabilité quant au maintien d’une influence plus grande qu’ailleurs du milieu social, pour plusieurs raisons. Les moyens mis à la disposition des élèves pour les aider et les soutenir dans leur travail personnel restent notoirement insuffisants. Selon la dernière enquête PISA (données 2022), la France est l’un des pays dans lesquels la part des élèves qui déclarent que l’enseignant ne montre « jamais ou quasiment jamais » d’intérêt aux apprentissages de tous les élèves est la plus élevée, avec 17,7 %, pour une moyenne de 10,7 %.

La France est l’un des pays riches où les taux d’encadrement sont les plus faibles, notamment au début de la scolarité. En maternelle, avec près de 14 enfants par enseignant et personnel spécialisé en moyenne, la France est très loin derrière les autres pays comparables pour les élèves de trois à cinq ans. À l’école élémentaire, la situation est similaire. Avec 18 élèves par enseignant, la France est très au-dessus de la plupart des pays, souvent entre 12 et 15 élèves. Nous sommes seulement dépassés par le Royaume-Uni.

De nombreux autres facteurs jouent. L’inégalité des moyens alloués par le système aux différentes filières a un impact. Notre modèle d’enseignement supérieur est ambivalent. La France s’est dotée d’un système performant dans l’enseignement technique court, de niveau bac + 2 ou 3. La part d’enfants d’ouvriers en BTS est la même que dans la population totale : ces filières constituent des voies de promotion sociale. En revanche, pour le reste, l’écart est abyssal entre des filières de l’université sous-dotées qui accueillent la masse des étudiants et les filières les plus sélectives qui disposent de moyens beaucoup plus conséquents.

L’essor d’un ensemble de filières privées d’enseignement supérieur à caractère payant – qui regroupe désormais un quart des élèves – ferme le champ des possibles pour toute une partie des jeunes issus de familles modestes ou des classes moyennes. Pour l’ensemble des filières, le niveau des bourses d’enseignement supérieur n’est pas de nature à permettre de suivre une scolarité dans des conditions d’études normales. Comme le rappelle un rapport de France Stratégie, seul un tiers des boursiers de l’enseignement supérieur touchaient en 2021 plus de 4 000 euros annuels7. Le problème concerne aussi une large frange des parents des classes moyennes dont les revenus ne donnent pas accès au soutien de la collectivité, mais qui n’ont pas les moyens suffisants pour aider leurs enfants8.

Une question systémique Le bénéfice de circonstances atténuantes n’empêche pas que notre système éducatif porte une lourde part de responsabilité dans la reproduction des inégalités entre milieux sociaux. Mais le coeur du problème est plus profond que des problèmes de filières, de bourses ou même de taux d’encadrement. Il tient dans la manière dont notre système pense l’élévation du niveau scolaire. Quand la plupart des systèmes tentent de ne laisser personne sur le bord du chemin et de faire progresser la masse des élèves, l’école française est à la recherche d’une minorité de talents qui seront privilégiés pour occuper des postes de l’élite. D’où les écarts constatés à chaque vague des enquêtes PISA. Le système éducatif fonctionne davantage que les autres comme un marché concurrentiel qui favorise la reproduction sociale.

Alors que tous les pays riches ont adapté leur école à la massification des élèves dans les années 1960 et 1970, l’école française est – en partie – demeurée figée. Ce conservatisme scolaire français doit nous interroger sur le poids des élites culturelles dans la construction des politiques éducatives. Cette situation heurte d’autant plus les non-initiés du système, qui en sont les perdants, qu’elle contraste avec la répétition de discours sur la réussite individuelle et l’égalité des chances. Elle nourrit sans aucun doute de manière centrale les tensions que vit notre société.

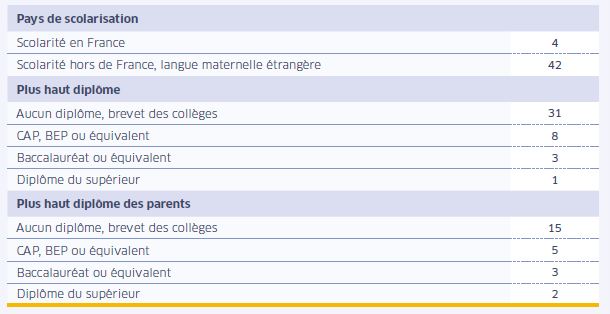

L’illettrisme : un exemple de la reproduction des inégalités au fil des générations

En 2022, en France, parmi les adultes qui ont débuté leur scolarité en France, 4 % sont en situation d’illettrisme. Les difficultés en calcul touchent 12 % des personnes de 18 à 64 ans et ont tendance à s’ajouter à celles de l’écrit : 62 % des personnes en difficulté à l’écrit le sont également en calcul.

% des 18-64 ans ont de grandes difficultés à l’écrit, selon l’INSEE. Logiquement, ce taux est beaucoup plus élevé pour les personnes qui n’ont pas de diplôme ou, au mieux, le brevet des collèges. Mais les données de l’INSEE font apparaître l’impact du milieu social sur l’illettrisme. 15 % des enfants dont les parents ont au mieux le brevet des collèges sont eux-mêmes en grande difficulté à l’écrit, contre seulement 2 % de ceux dont les parents sont diplômés du supérieur.

Source : INSEE.

L’ÉCOLE REPRODUIT-ELLE LES INÉGALITÉS ENTRE FILLES ET GARÇONS ?

Depuis la fin des années 1980, on compte, en France, plus de femmes de 25 à 49 ans titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur que d’hommes. Les filles vont plus longtemps à l’école et ont un niveau d’éducation plus élevé. Pourtant, les hommes continuent à occuper les meilleurs emplois. Cela s’explique aisément : les générations âgées sont encore constituées d’hommes plus diplômés que les femmes. Les choix de carrière sont orientés en fonction du genre.

La « domination féminine » à l’école est, par ailleurs, trompeuse. Les filles réussissent mieux à l’école au niveau général, mais, dans les filières les plus prestigieuses et sélectives, les hommes demeurent largement surreprésentés. Au lycée, les options mathématiques et physique-chimie comptent 64 % de garçons, alors que ces derniers représentent 44 % des élèves de terminale (données 2022 du ministère de l’Éducation nationale). La part de garçons monte même à 89 % en classe de mathématiques-informatique. Dans les écoles d’ingénieurs, les hommes représentent 70 % des élèves, une proportion qui évolue peu.

L’éducation des enfants n’est pas identique selon le genre, et cela a un impact sur leur parcours. À niveau scolaire équivalent, filles et garçons choisissent des filières différentes. Mais l’écart résulte aussi du fait de résultats inégaux, notamment en mathématiques. Beaucoup se joue dans les toutes petites classes. Une étude du ministère de l’Éducation nationale suit le parcours de jeunes entrés en CP en 2011. Les résultats sont édifiants. À ce niveau, les filles dépassent très nettement les garçons en français, avec un score moyen de 256 contre 244. En mathématiques, filles et garçons obtiennent le même score : 250. Cinq années plus tard, en CM2, l’écart est exactement le même en français, alors qu’en maths, les jeunes garçons ont dépassé les filles, avec un score de 254 contre 246. Les enseignants, note l’étude, « interagissent différemment avec les garçons et avec les filles, entraînant des disparités dans leurs résultats en mathématiques […]. Cette perception stéréotypée, qui fait des mathématiques un territoire essentiellement masculin, affecte ensuite de manière drastique les choix d’orientation des élèves à l’adolescence. »

Source : « Qu’apprend-on des évaluations de CP-CE1 ? », note du conseil scientifique de l’Éducation nationale, ministère de l’Éducation nationale,

septembre 2021, https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/conseil_scientifique_education_nationale/Note_CSEN_2021_03.pdf.

- Pierre Bourdieu, Les Héritiers. Les étudiants et la culture, Paris, les éditions de Minuit, 1964.

- Voir la note de l’Observatoire des inégalités, « Du lycée aux études supérieures : de moins en moins d’enfants d’ouvriers » (1er septembre 2023), https://inegalites.fr/inegalitessociales-lycee-enseignement-superieur.

- Voir son analyse dans une note de l’Observatoire des inégalités, « Comment évolue la mobilité professionnelle au cours d’une carrière » (29 septembre 2023), https://inegalites.fr/Comment-evolue-la-mobilite-sociale-au-cours-d-une-carriere.

- « Un recours plus fréquent à la formation en 2022 pour les personnes en emploi et les plus diplômées », INSEE première, no 1994, avril 2024, www.insee.fr/fr/statistiques/8177288

- Voir la note de l’Observatoire des inégalités, « L’enseignement supérieur se démocratise-t-il ? » (8 juin 2023), https://inegalites.fr/L-enseignement-superieur-se-democratise-t-il.

- Marie Duru-Bellat, L’inflation scolaire. Les désillusions de la méritocratie, Paris, le Seuil, coll. « République des idées », 2006.

- France Stratégie, Les politiques publiques en faveur de la mobilité sociale des jeunes, rapport pour l’Assemblée nationale, octobre 2023, www.strategie.gouv.fr/publications/politiquespubliques- faveur-de-mobilite-sociale-jeunes.

- Laurent Wauquiez, Les aides aux étudiants. Les conditions de vie étudiante : comment relancer l’ascenseur social ?, rapport de mission parlementaire sur les aides sociales étudiantes,

juillet 2006.

http://www.constructif.fr/bibliotheque/2024-6/ecole-et-reproduction-des-inegalites-sociales.html?item_id=7910

© Constructif

Imprimer

Envoyer par mail

Réagir à l'article