Sociologue, administrateur de l’INSEE et chercheur associé à l’Observatoire sociologique du changement

Le débat sur la baisse du niveau et sur le décrochage français

Thème de controverses récurrentes, la baisse de niveau des élèves français se repère notamment dans les comparaisons internationales. Ce déclin n’est pas à relier uniquement aux inégalités. Plus que de la massification scolaire et de la diffusion d’un certain pédagogisme, il résulte en particulier de spécificités du modèle français d’enseignement.

Le thème de la baisse du niveau scolaire des élèves français est ancien. Dès 1988 1, deux sociologues, Christian Baudelot et Roger Establet, consacraient un ouvrage à cette question, pour en contester d’ailleurs la validité. Leur argument était tout d’abord que le « niveau scolaire » est une notion extrêmement difficile à définir. L’étalon évolue au fil du temps, les performances attendues des élèves s’élevant progressivement à mesure que les besoins en qualifications s’accroissent. Les deux auteurs notaient également que nombre de statistiques démentent la thèse d’une baisse du niveau : le taux de scolarisation s’accroît comme le niveau de diplôme des élèves à la sortie du système éducatif. C’est indéniable, mais une question reste ouverte : le diplôme est une certification formelle, et les compétences et les qualifications qui y sont attachées peuvent évoluer au fil du temps. Rien n’assure, par exemple, qu’un bachelier des années 1990 possède le même niveau moyen qu’un bachelier des années 1960. Mais, à l’époque où Christian Baudelot et Roger Establet écrivent leur livre, les enquêtes internationales PISA, réalisées par l’OCDE, sur les acquis des élèves n’existaient pas encore. La première a été menée en 2000, pour évaluer les connaissances des élèves des pays de l’OCDE dans trois domaines : en compréhension de l’écrit, en mathématiques et en sciences.

L’enquête existe donc, en revanche, en 2009, lorsque les deux mêmes sociologues publient un nouvel ouvrage 2 dans lequel ils soutiennent à nouveau leur thèse initiale sur la montée du niveau scolaire, tout en la nuançant, en s’appuyant précisément sur les enquêtes PISA afin de montrer que les « écarts se creusent », c’est-à-dire que les inégalités scolaires s’accroissent.

Mais le niveau scolaire s’est-il réellement amélioré, comme ils le prétendent ? Pour l’apprécier, il faut évidemment distinguer la certification scolaire de l’acquisition effective des compétences. Il faut également distinguer, en termes statistiques, la moyenne de la dispersion. Le niveau moyen des élèves peut s’accroître sur longue période du fait de la progression de la scolarisation, mais la dispersion des performances peut également s’accroître à un niveau scolaire donné, du fait précisément de la massification scolaire. Cette massification scolaire fait que des élèves issus de milieux sociaux et d’horizons culturels plus diversifiés accèdent à des niveaux scolaires qui leur étaient interdits autrefois. Cette diversification du public peut donc s’accompagner de performances scolaires plus hétérogènes, par exemple dans l’enseignement secondaire. C’est ce que ressentent beaucoup de professeurs, qui s’alarment d’une baisse du niveau. Dans les années 1960, ils avaient évidemment, dans le second cycle de l’enseignement secondaire, des classes beaucoup plus homogènes socialement et culturellement. La démocratisation scolaire (80 % d’une classe d’âge au niveau du bac) s’accompagne donc presque inévitablement de cet accroissement de la dispersion des performances.

Quelles performances en matière d’acquisition des compétences pour l’école française ?

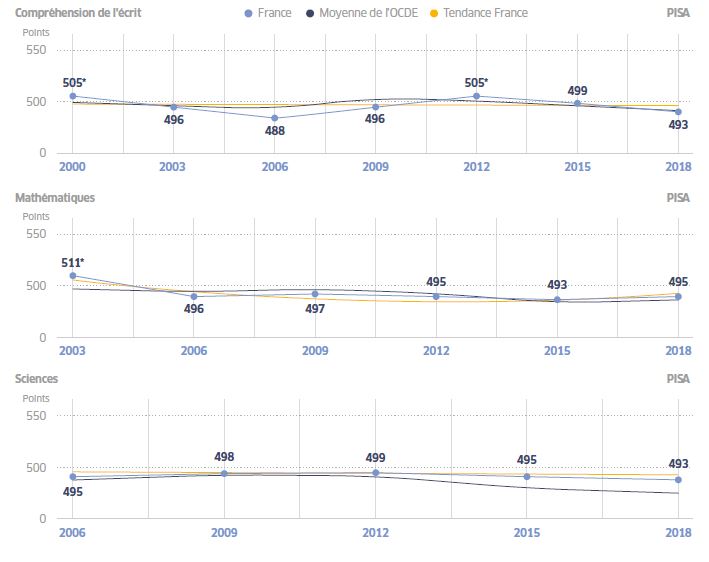

Néanmoins, la question demeure : les performances moyennes des élèves français ont-elles baissé depuis que les enquêtes PISA les mesurent ? Apparemment, jusqu’en 2018, la réponse est plutôt négative (graphique 1).

GRAPHIQUE 1. ÉVOLUTION DES PERFORMANCES EN COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT, EN MATHÉMATIQUES ET EN SCIENCES

Source : OCDE. Lecture : la courbe bleue marine indique la performance moyenne des pays de l’OCDE, les points bleus, la performance moyenne de la France. * Indique une performance moyenne de la France statistiquement inférieure ou supérieure à la moyenne de l’OCDE. La courbe jaune représente la tendance pour la France (droite de meilleur ajustement linéaire).

La tendance pour la France, dans les trois domaines étudiés, est relativement stable et statistiquement proche de la moyenne des pays de l’OCDE. Une première remarque vient nuancer ce constat finalement pas si pessimiste : pour un pays comme la France, se situer dans la moyenne des pays de l’OCDE ayant participé à l’enquête n’est pas particulièrement reluisant, car les pays participants ont, pour bon nombre d’entre eux, des performances économiques bien inférieures à celles de la France. Il est préférable de comparer la France à des pays de niveau économique équivalent. Ainsi, en Europe, en compréhension de l’écrit en 2018, la France a des performances inférieures à la Finlande, à l’Irlande, à la Pologne, à la Suède, au Royaume-Uni, au Danemark, à la Norvège et à l’Allemagne (ce dernier pays n’obtenant un score que légèrement supérieur au score français).

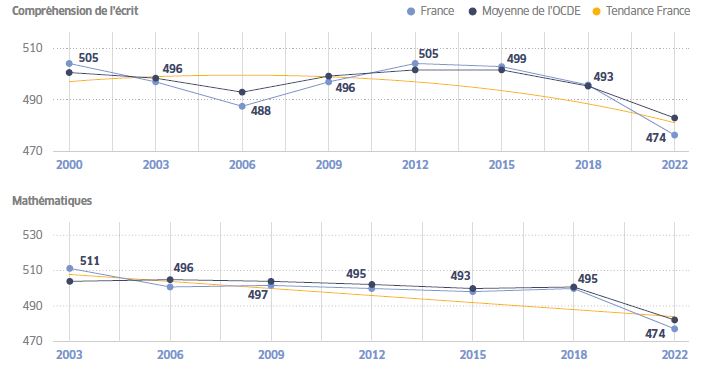

Si la tendance 2000-2018 était plutôt à la stabilité, les résultats de l’enquête 2022 marquent une rupture. Les performances françaises baissent de façon marquée en lecture et en mathématiques. Petite consolation, cette tendance est partagée par l’ensemble des pays de l’OCDE et relève très probablement d’un effet de la crise sanitaire et de la fermeture des classes qui l’a accompagnée. Néanmoins, le niveau a plus baissé en France que dans la moyenne de l’OCDE. Surtout, dans le classement des pays, la France demeure toujours à un niveau très bas au regard de son degré de développement économique. Elle occupe ainsi la 26e place en mathématiques (derrière des pays beaucoup moins riches comme la Pologne, la République tchèque ou la Slovénie) ; la 28e place en compréhension de l’écrit, au-dessous de la moyenne de l’OCDE (et toujours derrière la Pologne et la République tchèque, mais aussi l’Italie et le Portugal) ; et la 26e place en sciences.

GRAPHIQUE 2. ÉVOLUTION DES PERFORMANCES EN FRANCE ET DANS L’OCDE EN COMPRÉHENSION DE L’ÉCRIT ET EN MATHÉMATIQUES DE 2000 À 2022

Source : OCDE.

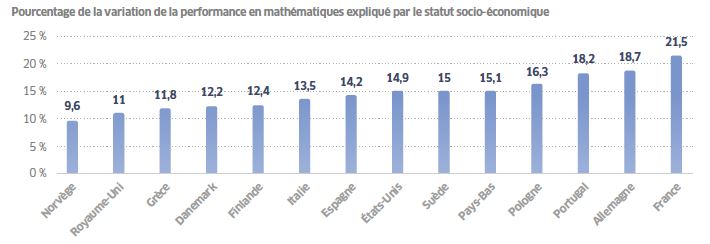

D’autres résultats noircissent le bilan français. La France est en effet un des pays les plus inégalitaires en matière d’acquisition des compétences, comme le montre le graphique 3 portant sur 13 pays européens ainsi que les États-Unis. La France est (avant l’Allemagne) celui dans lequel la variation des performances des élèves en mathématiques s’explique le plus par le milieu socio-économique des élèves. Cela dit, la baisse de performances entre 2018 et 2022 a touché à peu près également les élèves issus de milieux favorisés et les élèves issus de milieux défavorisés. Par ailleurs, en mathématiques, le pourcentage d’élèves français les plus performants est inférieur à la moyenne de l’OCDE. Il est donc important de garder à l’esprit que le déclin est général et ne peut s’expliquer uniquement par le sort fait aux élèves les moins favorisés.

GRAPHIQUE 3. L’INÉGALITÉ SOCIO-ÉCONOMIQUE DANS LES PERFORMANCES EN MATHÉMATIQUES (EN 2022)

Comment expliquer les médiocres performances du système éducatif français ?

Ce court papier ne prétendra évidemment pas apporter des réponses définitives. On se contentera d’évoquer quelques pistes d’interprétation.

Un argument souvent avancé dans le débat public est que l’école française aurait été victime du tournant « pédagogiste » qui se serait enclenché à la suite des évènements de 1968 et qui aurait miné l’autorité des maîtres et la qualité de l’enseignement en voulant mettre « l’élève au centre ». Cette thèse paraît très contestable. On peut sérieusement douter que les pratiques pédagogiques de l’école en France aient connu une profonde mutation dans les années 1980. Certes, des débats, souvent vifs, ont bien eu lieu entre les tenants d’une ligne « pédagogiste », souvent incarnée par le professeur en sciences de l’éducation Philippe Mérieu, et ceux d’une ligne plus traditionnelle plaçant le primat des disciplines et l’autorité des maîtres au coeur du système d’enseignement. Mais ce dont on peut douter, c’est que ces débats aient eu de réelles répercussions dans les salles de classe et dans les façons d’enseigner et, surtout, que la ligne « pédagogiste » y ait triomphé. D’ailleurs, le rapport Legrand, rendu en 1982 au ministre de l’Éducation Alain Savary, et qui devait largement inspirer l'action publique, a été pour ainsi dire enterré 3.

À l’échelle des comparaisons internationales, le curriculum français se distingue encore fortement de cette fiction pédagogiste. Il se définit comme un « modèle de l’éducation académique », conclusion à laquelle parvenaient les chercheurs Nathalie Mons, Marie Duru-Bellat et Yannick Savina dans leur travail visant à distinguer les modèles éducatifs des pays développés 4. Ce modèle français académique se différencie du modèle nordique de « l’éducation totale » et du modèle éducatif « producteur » caractéristique de l’Allemagne et des pays d’Europe continentale. Le modèle de l’éducation totale propre aux pays scandinaves « est caractérisé par un enseignement à spectre large, intégrant des contenus qui dépassent le cadre étroit des disciplines académiques traditionnelles et ouvrent sur le monde extérieur ». Il est évidemment très éloigné du modèle français, qui vise à dispenser des savoirs universels via des contenus d’enseignement traditionnels coupés du monde professionnel et fermé aux particularismes religieux, régionaux et linguistiques.

Les manières d’enseigner correspondant à ce modèle se caractérisent par un enseignement « vertical », où les professeurs délivrent des cours de type magistral et où les élèves prennent des notes. Ce sont les professeurs qui posent des questions aux élèves. La relation se situe donc principalement entre le maître et les élèves, très peu entre les élèves entre eux, comme c’est le cas dans d’autres systèmes éducatifs, où ils travaillent en groupe et posent eux-mêmes des questions aux professeurs.

Un système éducatif en comparaison et en question

Ces observations entrent en résonance avec les résultats de l’enquête PISA 2018 sur les sentiments subjectifs des élèves, qui montrent que dans la qualité des relations entre les élèves et les professeurs, la France se situe en queue de peloton. Sur trois des scores construits par l’OCDE pour synthétiser les sentiments des élèves à l’égard de leur école et de leurs professeurs, la France se situe dans les dernières positions des 28 pays analysés : en dernière position sur le climat disciplinaire 5, 25e sur 28 concernant le sentiment de soutien scolaire 6 et 27e sur 28 concernant l’écoute et l’empathie 7 des professeurs.

L’enseignement en France apparaît très centré sur la transmission des connaissances disciplinaires, très peu individualisé et peu porté à prendre en compte les besoins des élèves les plus faibles. Les élèves français semblent considérer que leurs professeurs s’acquittent assez bien de leur tâche de transmission des connaissances (la France occupe une meilleure place sur ce score : 11e sur 28) mais font peu d’efforts pour adapter ces modes de transmission aux capacités variables des élèves dont ils ont la charge.

Les élèves français se distinguent certes par une forme de participation, mais une forme de participation négative qui n’est pas la meilleure pour les apprentissages : le chahut et la perturbation des cours. Le climat disciplinaire des écoles françaises est le moins bon des pays de l’OCDE. Le rapport PISA 2022 cite le contre-exemple du Japon, où seulement 4 % des élèves disent être dérangés par des camarades qui utilisent leur téléphone portable ou un autre appareil numérique durant les cours (27 % en France !).

Les défaillances françaises de la relation pédagogique ne sont évidemment pas le fruit d’une mauvaise volonté des professeurs. Ceux-ci, tout simplement, ne sont pas formés à l’exercice du métier. Avoir des connaissances ne suffit pas, il faut apprendre à bien les transmettre, il faut apprendre à gérer une classe avec ses incidents et ses perturbations. Manifestement, les professeurs français sont mal armés pour exécuter cette partie essentielle de leur métier. Ils le disent eux-mêmes d’ailleurs. L’enquête TALIS de 2018 8 sur les enseignants du premier degré conduite dans plusieurs pays européens montre des enseignants français se sentant particulièrement démunis pour conduire leurs élèves vers la réussite. 29 % d’entre eux seulement déclarent une grande capacité à « amener les élèves à se rendre compte qu’ils peuvent avoir de bons résultats » (71 % des Anglais, 64 % des Danois) ; 11 % d’entre eux déclarent être capables de « motiver les élèves qui s’intéressent peu au travail scolaire » (45 % des Anglais, 24 % des Danois) ; 22 % d’entre eux déclarent être capables d’« appliquer des méthodes pédagogiques différentes en classe » (53 % des Anglais, 51 % des Danois).

Une des causes principales de ces difficultés à enclencher une pédagogie de la réussite est certainement le défaut de formation initiale. Les professeurs français se sentent bien préparés quant au contenu disciplinaire des enseignements (57 %), mais beaucoup moins sur « les pratiques employées en classe » (34 % contre 79 % des Anglais et 75 % des Danois) ou sur le « suivi de l’apprentissage et de la progression des élèves » (25 % contre 56 % des Anglais et 56 % des Danois).

Plus profondément, ce qui pose question avec ces résultats, c’est la culture du système éducatif français. Elle est fondée sur cette fameuse notion d’« élitisme républicain » dont le principe théorique est que l’école sélectionne les meilleurs sur la seule base de leurs capacités. Mais on sait bien que ce modèle théoriquement équitable est partiellement une fiction. Au début de leur scolarité, les élèves sont dotés de capacités cognitives inégales dont une partie s’explique par le contexte culturel de leur milieu familial. Beaucoup de travaux ont montré que ces inégalités cognitives se forment très tôt dans la vie et que si l’on veut les réduire, il faut donc intervenir dès que possible.

L’élitisme républicain, avec en point de mire les grandes écoles, est un principe assez contradictoire avec l’idée de faire réussir le plus grand nombre. Il a conduit, pendant longtemps, le système éducatif français à s’intéresser principalement aux meilleurs et à délaisser la question pédagogique et la formation des professeurs à l’exercice quotidien de leur métier.

- Christian Baudelot, Roger Establet, Le niveau monte. Réfutation d’une vieille idée concernant la prétendue décadence de nos écoles, Paris, Le Seuil, coll. « L’Épreuve des faits », 1988.

- Christian Baudelot, Roger Establet, L’élitisme républicain. L’école française à l’épreuve des comparaisons internationales, Paris, Le Seuil, coll. « La République des idées », 2009.

- Louis Legrand, Pour un collège démocratique : rapport au ministre de l’Éducation nationale, Paris, La Documentation française, 1982.

- Nathalie Mons, Marie Duru-Bellat, Yannick Savina. « Modèles éducatifs et attitudes des jeunes : une exploration comparative internationale ». Revue française de sociologie,

vol. 53, no 4, 2012, pp. 589-622.

- Ce score est construit à partir des réponses à cinq questions sur la fréquence de l’agitation et des difficultés à travailler pour les élèves du fait de cette agitation durant les cours.

- Ce score est construit à partir des réponses à sept questions sur l’intérêt du professeur aux progrès des élèves et sur l’aide qu’il leur apporte lorsqu’ils ont des difficultés.

- Le score d’écoute et d’empathie est construit à partir de trois questions sur les efforts du professeur pour écouter les élèves, leur donner confiance.

- « Pratiques de classe, sentiment d’efficacité personnelle et besoins de formation : une photographie inédite du métier de professeur des écoles début 2018 », note d’information

du ministère de l’Éducation nationale, Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance, no 19-22, juin 2019. Cette note rend compte de résultats de l’enquête

TALIS conduite sous l’égide de l’OCDE dans six pays de l’Union européenne auprès de 50 000 enseignants, dont 1 400 en France, sur l’enseignement et l’apprentissage.

http://www.constructif.fr/bibliotheque/2024-6/le-debat-sur-la-baisse-du-niveau-et-sur-le-decrochage-francais.html?item_id=7907

© Constructif

Imprimer

Envoyer par mail

Réagir à l'article