L’implication du Bâtiment dans l’enseignement professionnel

Deux systèmes coexistent dans l’enseignement professionnel. Le premier est à la main de l’État et de ses ministères. Le second est à la main des professionnels. Tout du moins, il a été initié par eux. Au fil du temps, l’organisation de la formation pour le Bâtiment s’est structurée et la profession s’est mobilisée pour former des jeunes à ses métiers, tout en s’adaptant aux évolutions du secteur et des politiques publiques.

Le secteur de la construction a très tôt organisé et structuré son propre appareil de formation pour « produire » la main-d’œuvre dont il avait besoin. Par ce moyen, il a aussi ouvert la possibilité d’accéder à une reconnaissance professionnelle. Notons qu’une certification permet aussi à un métier de se définir.

Si le champ de la formation reste encore à la main de la profession, en revanche, le système de reconnaissance s’est institutionnalisé et il est principalement à la main de l’État, sous la tutelle de différents ministères. La France se distingue, par rapport à la majorité de ses voisins européens, par l’importance accordée à ce système dual.

Le cas du Bâtiment est un bon exemple pour comprendre, à travers l’enseignement professionnel et la certification, ce qui se joue pour une profession. Ce prisme permet aussi de se pencher sur ce qu’il en sera demain pour un secteur impacté par des enjeux climatiques, notamment.

Enseignement professionnel, enseignement technique, formation professionnelle

L’enseignement professionnel, l’enseignement technique et la formation professionnelle partagent une réalité commune : on y prépare les individus à exercer un métier. Cela peut se réaliser au travers d’une formation par l’alternance entre le centre de formation d’apprentis (CFA) et l’entreprise (sous forme de contrats de travail spécifiques : contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation) ou par l’intermédiaire d’un parcours scolaire (avec des périodes de stage en entreprise).

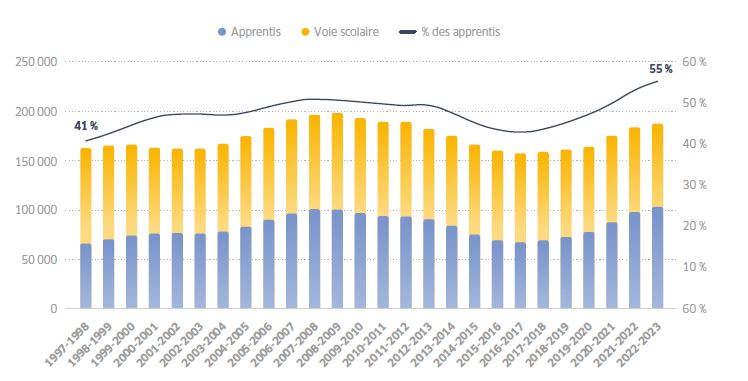

L’enseignement professionnel doit anticiper les besoins, s’adapter au tissu local des entreprises et fournir les compétences et les certifications adéquates. Le nombre de sortants certifiés chaque année du système de formation, pour répondre aux besoins et spécificités du Bâtiment, est d’environ 70 000 jeunes, parmi quelque 200 000 jeunes en formation initiale qui se partagent entre la voie scolaire et l’apprentissage. La majorité d’entre eux prépare un premier niveau de formation : le CAP (certificat d’aptitude professionnelle). Ils sortent de troisième et ils sont mineurs pour la très grande majorité. L’orientation de ces jeunes est plus souvent subie que choisie.

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS D’APPRENTIS ET D’ÉLÈVES EN FORMATION BTP

Source : CCCA-BTP.

Pour l’enseignement professionnel, les enjeux sont multiples.

Il permet d’accéder à un socle commun de connaissances pour un grand nombre d’individus. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, l’État fédère, sous la tutelle du ministère du Travail, les centres de formation professionnelle. Partout en France, les contenus de formation s’homogénéisent, il s’agit de former rapidement aux premiers niveaux de qualification, base d’un métier. L’organisation militaire des premiers temps répondait à un enjeu de massification. Si une telle organisation n’existe plus, l’enjeu demeure.

Selon une évaluation du ministère de l’Éducation nationale, en 2023, plus de la moitié des élèves entrant en seconde professionnelle ont une connaissance « fragile » des mathématiques et du français. Conjointement aux savoirs techniques, l’enseignement professionnel doit permettre l’acquisition des savoirs de base généraux indispensables pour se former tout au long de la vie professionnelle.

L’intégration dans l’entreprise d’un jeune issu de l’enseignement professionnel est également perçue comme un moyen d’adaptation et de diffusion des évolutions technologiques dans l’entreprise, sachant combien l’intégration de l’innovation, notamment numérique, impacte nos pratiques professionnelles.

Enfin, l’enseignement professionnel joue un rôle clé dans l’aménagement du territoire. Une entreprise du bâtiment sur deux est implantée en zone rurale. L’offre d’une formation de qualité et la disponibilité d’un hébergement décent proche du CFA sont des prérequis pour l’accès aux premiers niveaux de formation.

La certification : un outil majeur

« La certification assure la reconnaissance d’une maîtrise professionnelle par une autorité légitime à la suite d’un processus de vérification de compétences acquises » (charte nationale de la certification professionnelle). Les diplômes, sous la responsabilité de l’Éducation nationale, les titres professionnels, sous la responsabilité du ministère du Travail, et les certifications de qualification professionnelle (CQP), sous la responsabilité des professionnels, se distinguent par leur processus spécifique, tout en partageant un cadre législatif commun.

Une certification s’organise autour de quatre pôles :

- le référentiel d’activité, établi à la suite d’observations et d’échanges avec les professionnels exerçant le même métier ;

- le référentiel de compétences, qui détaille les compétences requises pour exercer ces activités ;

- le référentiel de certification, qui garantit le niveau de compétences attendu via des modalités d’évaluation définies, en situation réelle ou reconstituée, et de critères d’évaluation permettant de mesurer le degré d’acquisition ;

- le référentiel de formation, réalisé par les équipes pédagogiques qui déterminent les savoirs, savoir-faire et savoir-être ainsi que le temps nécessaire à l’acquisition de la compétence. Ces documents sont aussi l’expression d’une norme nationale qui définit le contenu du métier : de quelles compétences dois-je être le détendeur pour appartenir à tel ou tel métier ?

La certification est, en quelque sorte, un travail de traduction. Comment transformer, en quelques phrases, un geste technique pour en permettre l’apprentissage et la transmission ? En quoi suis-je un maçon ? Sachant que le maçon dans le Sud de la France n’effectue pas exactement les mêmes tâches que le maçon du Nord : ils ne posent pas les mêmes matériaux, ne sont pas confrontés aux mêmes problématiques.

La gestion des contenus des référentiels par les pouvoirs publics représente un enjeu crucial. Bien que la loi prévoie une participation active des professionnels dans l’élaboration des certifications, la réalité est souvent plus complexe. La mobilisation de professionnels volontaires se heurte à la lourdeur et à la complexité du système, tandis que faire valoir la vision pratique du métier face aux contraintes bureaucratiques se révèle difficile. Malgré les intentions de la loi de 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » d’améliorer le dialogue, certains ministères peinent à s’adapter, même si des efforts sont faits afin de faciliter les échanges.

Le Bâtiment : une profession très impliquée

Pour le Bâtiment, la profession doit intervenir pour environ 70 diplômes, 75 titres professionnels et une cinquantaine de CQP. Tous les cinq ans, chaque certification doit faire l’objet d’une mise à jour tenant compte des évolutions des métiers.

On peut alors comprendre toute l’importance pour la profession d’une structure paritaire comme le Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP), dont elle assure la gouvernance. Elle va lui fournir les ressources suffisantes pour être présente sur les nombreux fronts ouverts dans un système aussi complexe. La délégation ne doit pas faire oublier l’implication nécessaire des professionnels sur le terrain.

Au gré des évolutions, la formation dans le Bâtiment s’adapte. En première ligne, le secteur se trouve à l’avant-garde du changement. En premier lieu, il s’agit du basculement des marchés de la construction neuve vers les marchés de la rénovation énergétique et le traitement des enjeux climatiques. Il faut à la fois former des futurs professionnels qui auront le bon geste technique et des citoyens conscients et acteurs du changement.

Ensuite, comme les autres secteurs, les CFA du Bâtiment doivent intégrer le champ du numérique dans les pratiques professionnelles. De nouveaux matériels entrent dans les enseignements, comme les drones, que l’on retrouve de plus en plus sur les chantiers du couvreur, entre autres métiers.

La formation professionnelle bénéficie, par ailleurs, d’avancées scientifiques. Il s’agit de l’application des neurosciences dans la formation. Comprendre le fonctionnement du cerveau pour optimiser l’apprentissage est une voie d’avenir. Cela peut aussi concerner des nouvelles modalités de formation, comme l’AFEST (action de formation en situation de travail), ou l’intégration d’outils pédagogiques utilisant la réalité augmentée. Ces méthodes permettent une meilleure assimilation des connaissances et favorisent l’apprentissage actif, avec immersion totale et expérience concrète du métier.

Dans un tel environnement, certains pensent que les formateurs vont prendre le rôle de coachs. Que ce soit dans les CFA ou directement en entreprise, l’apport de formateurs-coachs spécialisés est un atout pour une formation de qualité. Faudra-t-il que le formateur soit aussi un professionnel du Bâtiment ? Les CFA et les entreprises doivent travailler de concert pour intégrer ces formateurs-coachs. Ces derniers, par leur double casquette de pédagogues et de professionnels, sont les mieux placés pour transmettre un savoir-faire actualisé et en phase avec les réalités du terrain.

À l’heure où les enquêtes confortent l’amélioration de la perception de l’apprentissage, quand cette modalité de formation favorise l’insertion professionnelle et sociale de jeunes à travers les territoires, la profession doit pouvoir s’appuyer sur ses acquis pour renforcer son rôle majeur en la matière, et, surtout, ne pas rater les enjeux qu’elle aura à affronter par la suite. Parmi ceux-ci, il y a la capacité de continuer à attirer les jeunes vers le Bâtiment, à travers cette modalité modernisée de formation. Il faut en permanence repenser l’enseignement professionnel pour le rendre plus attractif et efficace afin de préparer les jeunes à relever les défis de demain en adéquation avec les besoins en compétences des entreprises du Bâtiment.

L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DU BÂTIMENT : UNE HISTOIRE RICHE ET INSTRUCTIVE

En 1925, l’État met en place la taxe d’apprentissage, mais l’apprentissage en alternance existait déjà sous diverses formes. Dans le Nord de la France, par exemple, dès 1909, le Syndicat général des entrepreneurs du Bâtiment organise un enseignement professionnel. Les mêmes initiatives auront cours partout en France.

Avec la Seconde Guerre mondiale va éclore tout un ensemble d’initiatives, dont la plus importante sera, pour la profession, la création, en 1942, du CCCA-BTP. Pour le secteur, cela marque un tournant dans la formation technique. Dans les années qui suivent, les organisations professionnelles oeuvrent pour passer des cours par correspondance à des cours réalisés dans des ateliers-écoles par des moniteurs spécialisés. Dans les missions du CCCA-BTP figure notamment celle de défendre la formation par l’apprentissage, et ce face à un ministère de l’Éducation nationale parfois réticent.

Avec les Trente Glorieuses, c’est l’ensemble de l’économie qui est impliqué dans la recherche d’une main-d’oeuvre qualifiée et formée. La scolarité obligatoire est allongée de deux ans, jusqu’à 16 ans (réforme Berthoin, 1959). L’apprentissage est devenu la modalité « royale » pour s’insérer dans la profession. Le parcours est de cinq ans, puis passera à quatre ans. Il s’agit tout d’abord de passer son CAP puis son BP (brevet professionnel). Ce sont des diplômes de transition avec la vie d’écolier permettant d’acquérir les gestes professionnels par un temps en entreprise et un autre en centre de formation. La périodicité de l’alternance va évoluer avec le temps. Mais le contrat d’apprentissage est avant tout un contrat de travail, faisant du jeune un professionnel en devenir. C’est aussi une collaboration entre le formateur, le maître d’apprentissage en entreprise et le jeune lui-même.

Mais la structuration d’un tel enseignement n’est pas sans poser des difficultés récurrentes. La profession se dote, sous l’impulsion de la FFB, dont Jean Michelin est à l’époque le directeur de la formation, d’une série d’accords signés par les partenaires sociaux. Ces accords couvrent aussi bien la qualité de l’accueil des jeunes que les modalités de leur formation, de gouvernance des structures gérées par la profession, d’évaluation, d’accompagnement par les maîtres d’apprentissage, et, enfin, leur intégration professionnelle. Ils ont été complétés par des mesures telles que l’augmentation des rémunérations pour les apprentis et des aides spécifiques pour les jeunes, soulignant l’importance accordée par la profession à cette modalité de formation.

Les réformes successives de la formation professionnelle, notamment la loi de 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, ont profondément modifié la gestion des centres de formation d’apprentis. Ces derniers, ne bénéficiant plus du financement des conseils régionaux sous la forme de subventions d’équilibre, sont devenus des structures financières autonomes. Leurs recettes dépendent désormais du nombre d’apprentis formés et des certifications préparées, ainsi que des ressources financières issues de formations conjointes. C’est un changement profond de modèle économique, qui, à ce stade, crée beaucoup d’incertitudes pour la suite.

LES ACTIONS DE LA FONDATION FFB

En 2005, face aux problèmes récurrents de recrutement de la profession, la FFB a fait le choix de se doter d’un outil destiné à la réinsertion sociale et professionnelle des publics en difficulté, en créant une fondation dédiée, avec une attention particulière portée aux jeunes décrocheurs. Dans ce cadre, celle-ci a accompagné, à ce jour, plus d’une centaine d’actions de lutte contre l’illettrisme ou la déscolarisation et en faveur de l’apprentissage de la citoyenneté et du lien social, mais aussi du facteur d’autonomie que constitue l’accès à la mobilité, notamment en zone rurale, ainsi que le financement d’outils d’aide à la construction d’un projet professionnel ou à la recherche d’emploi.

Au fil des ans, la Fondation FFB a ainsi noué des partenariats particulièrement fructueux avec les centres de l’Établissement pour l’insertion dans l’emploi (Épide), les Apprentis d’Auteuil, le mouvement Unis-Cité, les missions locales, les régies de quartier ou les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ), de même qu’elle a apporté son appui à de nombreuses actions de promotion des métiers manuels, en lien, notamment, avec les bénévoles du réseau de L’Outil en main, ainsi qu’à l’organisation de forums d’information, de chantiers-écoles et d’ateliers d’insertion.

Par ailleurs, sensible aux démarches pédagogiques alternatives, la Fondation FFB a accompagné une douzaine de projets menés par des Écoles de la deuxième chance et des sections d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), mais également des initiatives originales, telles que l’établissement pilote Excellence Ruralités ou Espérance Banlieues.

Bibliographie

- Patricia Gautier-Moulin, CCCA-BTP, 70 ans au service de l’apprentissage BTP, Paris, Édition CCCABTP, 2013.

- Jacques-Olivier Hénon (dir.), Former des apprentis. 12 conseils pour réussir, Paris, L’Harmattan, 2023.

- Stéphane Lembré, Histoire de l’enseignement technique, Paris, La Découverte, coll. « Repères », 2016.

- Robert Pennel (dir.), À chacun sa chance grâce à l’apprentissage et à la formation professionnelle dans le Nord-Pas-de-Calais, Croix, À chacun sa chance, 2006.

http://www.constructif.fr/bibliotheque/2024-6/l-implication-du-batiment-dans-l-enseignement-professionnel.html?item_id=7921

© Constructif

Imprimer

Envoyer par mail

Réagir à l'article