L’inflation normative, une maladie législative

La France croule sous trop de lois, de sanctions, de réglementations et de contraintes. Les textes s’empilent sans qu’il soit même possible à l’État de faire respecter ce qu’il édicte. Cette dérive maladive, aux conséquences cumulatives, touche particulièrement le secteur de la construction. La situation appelle non plus de seules déclarations d’intention, mais des remèdes.

En inaugurant son premier mandat, Emmanuel Macron dressa ce constat devant le Congrès, le 3 juillet 2017 : « Sachons mettre un terme à la prolifération législative, cette maladie, nous la connaissons, elle a été tant et tant nommée, et je crains moi-même, dans une vie antérieure, d’y avoir participé. Elle affaiblit la loi, qui perd dans l’accumulation des textes une part de sa vigueur et certainement de son sens 2. »

Huit ans plus tard, ce constat, sincère, d’une inflation normative, est désormais bien établi, presque scientifiquement (1). Pour autant, est tout autant établi l’échec d›avoir réussi à juguler l’inflation des normes (2). Les effets négatifs de cette « boulimie normative » (expression de François Bayrou 3) sont multiples et n’épargnent pas le marché de la construction (3). Il n›existe pourtant pas de fatalité, ni au laisser-faire ni à l’attentisme, mais cela suppose une thérapie de choc (4).

1. L’inflation normative est un mal très largement partagé depuis les années 1990

Sans être un phénomène propre à notre pays, la France ne peut se retrancher derrière la construction européenne pour justifier l’envolée des normes nationales. Les faits démontrent depuis 2019, grâce à la numérisation du Journal officiel (site Légifrance), une envolée particulièrement nette à partir des années 2000, alors que les grandes étapes de l’Europe sont derrière nous, et que cette cause – qui n’est pas indifférente – n’affecte pas identiquement des voisins autant concernés (la Grande-Bretagne, jusqu’au Brexit ; l’Allemagne, l’Italie). Aussi faut-il avoir le courage de dénoncer des causes franco-françaises.

La principale des causes, selon nous, est l’emboîtement des majorités présidentielles et législatives (une Assemblée nationale transformant servilement en normes un programme du candidat), qui a accentué le penchant à produire de la norme. Cette fusion des deux pouvoirs (exécutif et législatif) a exploité à fond, non sans abus constitutionnel, le pouvoir normatif privé de réels contre-pouvoirs qu’offre la Ve République. Il a été largement recouru à la « planche à normes ».

- L’inflation des ratifications d’accords ou de traités internationaux négociés par le seul ministère des Affaires étrangères, jouissant, selon l’article 55 de la Constitution, dès leur publication, d’une autorité supérieure à celle des lois, donc une prolifération non commandée par l’Europe, a entraîné presque une loi sur trois sans que le Parlement puisse émettre ni réserves ni amendements !

- L’inflation des ordonnances d’initiative gouvernementale (article 38 de la Constitution), économisant la discussion devant le Parlement (mais supposant que ce dernier accepte de se dessaisir), et jouissant du rang des normes législatives, a représenté 68 % de la « consommation » des ordonnances depuis 1958, dont le tiers sous Emmanuel Macron !

- L’inflation du recours à la procédure d’urgence (devenue procédure accélérée avec la réforme de 2008), qui économise une des deux lectures constitutionnellement garanties devant chaque assemblée et frappe une loi sur deux. La cadence (ou la productivité ?) législative se trouve multipliée par deux, la maturation législative des normes est divisée aussi par deux ! Même pour une loi aussi complexe que la loi no 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le gouvernement Castex avait engagé la procédure accélérée.

- L’inflation des normes à caractère de prélèvements obligatoires (fiscaux ou sociaux) insérées dans deux vecteurs, lois de finances (LF) et lois de financement de la sécurité sociale (LFSS), dont la Constitution bride le temps des discussions parlementaires, dès lors moins approfondies, alors que les enjeux sont plus lourds, lorsqu’elles ne sont pas adoptées telles quelles au prix d’un 49-3 (trois LF et quatre LFSS de 2017 à 2025).

Nous ne pouvons passer en détail tous les autres facteurs, mais bornons-nous à mentionner encore l’échec de la réforme introduisant, en 2009, l’étude d’impact préalable aux lois 4: en réalité limitée aux seuls projets de loi (issus du gouvernement), excluant – à tort – les propositions de loi inscrites à l’ordre du jour (issues de groupes parlementaires), ces études se sont avérées incapables de freiner le robinet normatif, et d’une grande indigence sur le plan de l’expertise.

L’ensemble de ces causes a conduit à une croissance incontrôlée des normes étatiques nationales, que nos travaux 5 ont permis de mesurer en dégageant le critère le plus scientifique qui soit : le nombre de mots qui composent les textes juridiques en vigueur 6.

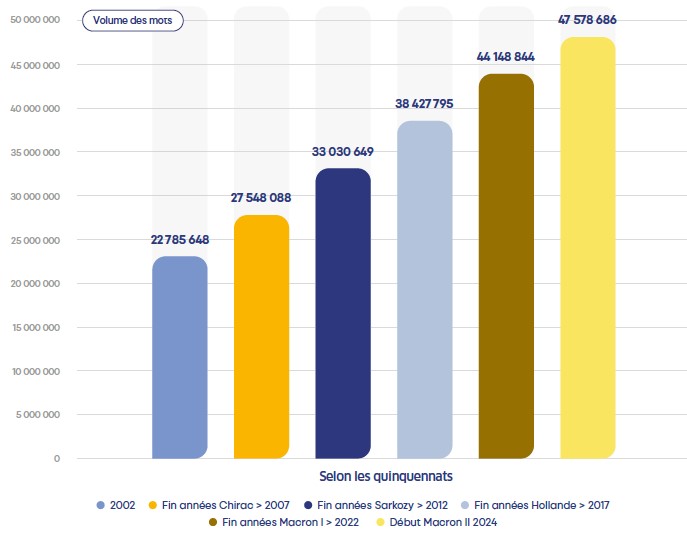

Étant donné que ce volume, de 47,6 millions de mots en 2024 (+ 109 % depuis 2002), ne dit sans doute rien au grand public, lequel, pourtant, fait partie de ceux qui ont à répondre de l’adage « Nul n’est censé ignorer la loi », nous avons dégagé un critère d’heures de lecture (300 mots par minute). Il faudrait donc 2 643 heures de lecture pour « être aux normes », soit plus de cent jours à temps plein, vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

2. L’échec de la maîtrise de production des normes sous les quinquennats Macron

La prise de conscience du président Macron rappelée en introduction n’est pas inédite. Tous les gouvernants de la seconde moitié de la Ve République ont dénoncé cette « maladie » à la française. En s’exprimant comme il l’a fait en 2017, venant après ses prédécesseurs et, en dernier lieu, se souvenant d’avoir été secrétaire général adjoint d’un président qui reste l’auteur du fameux « choc de simplification 7 », on aurait pu penser qu’Emmanuel Macron impulserait une action vigoureuse pour, au moins, limiter la production des normes ou tenter de la freiner.

Les données précédentes dressent un bilan d’échec de cette volonté, si tant est qu’elle ait été davantage qu’un effet d’annonce. Seule manifestation du volontarisme « antinormatif », c’est la circulaire du Premier ministre Édouard Philippe du 26 juillet 2017 8 ordonnant aux administrations la « norme » de supprimer au moins deux normes existantes pour en créer une nouvelle. Il s’inspirait du plan britannique lancé sept ans plus tôt, dit « one-in, one-out rules9 ». Mais aucun suivi n’a été mis en place pour le vérifier, et aucun impact ne s’observe sur la production des normes réglementaires.

Envers de la liberté, les normes sont d’abord définies par leur contrainte : la norme est une obligation sanctionnée, soit par voie de sanction pénale, traditionnelle modalité du rappel à l’obéissance, soit la sanction administrative, modalité récente, redoublement efficace pour aboutir à la « mise aux normes ». Dénoncer le fléau de l’inflation normative n’est pas un complotisme antinormes. C’est dénoncer le corollaire objectif de l’inflation normative : trop de normes mal évaluées (donc irréalistes, ou non compétitives), instables, illisibles, bureaucratiques…

Trois séries de normes impactant spécifiquement le marché de la construction (on pourrait y adjoindre celui de la location, qui lui est souvent lié) auront donc, depuis 2000, et sans freinage depuis 2017, poursuivi leur envolée. L’indice en volume de mots peut, évidemment, englober des normes régulatrices positives pour le marché de la construction, mais la démarche de décompte demeure un baromètre d’une tendance haussière à la surnorme et à la « mal-norme ».

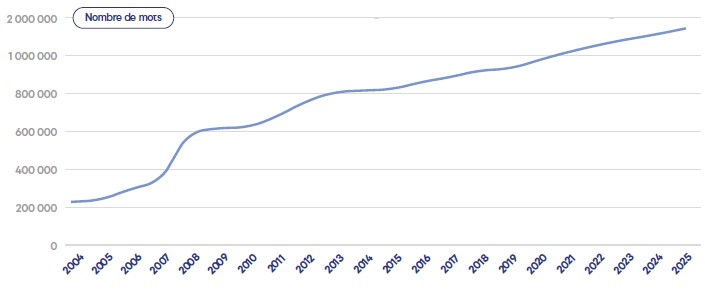

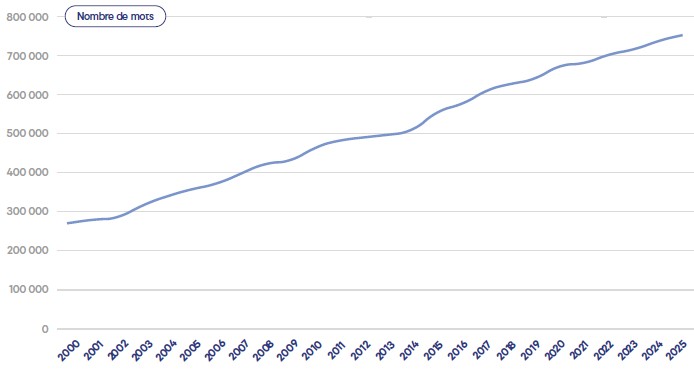

Les faits : le Code de l’environnement a connu une inflation de 438 % depuis 2004 ; le Code de la construction et de l’habitation a connu une inflation de 173 % depuis 2000 ; le Code de l’urbanisme a connu une inflation de 54 % depuis 2000.

Faut-il préciser que cet impact normatif sur les entreprises du secteur de la construction, ou sur les particuliers – propriétaires acquéreurs ou propriétaires louant – n’est, comme pour l’iceberg, que la pointe émergée visible d’une pression normative ? Nul n’est capable de mesurer le volume total des textes d’application ou de mise en œuvre de ces principaux codes, qu’ils soient l’effet d’arrêtés préfectoraux ou, surtout, de celui des normes des collectivités locales (principalement les communes) ! L’inflation normative n’est plus une impression, qui, le 19 mai 1995, avait fait dire à Jacques Chirac « trop de lois tue la loi » (à dire vrai, tue l’économie ?), mais une réalité.

3. L’inflation des normes est un baromètre du « mal français »

Nous pensons que, trop longtemps non évaluée de manière objective, l’inflation normative est passée inaperçue parmi les autres agrégats de performance d’une nation et d’une économie.

L’accent a été mis sur d’autres indices surveillés, mais sans qu’on aperçoive un lien de cause à effet. Il serait difficile d’établir cette équation, sauf que des courbes haussières apparaissent symétriquement troublantes : celle de la dette publique comme celle des prélèvements obligatoires depuis une trentaine d’années, s’emboîtent avec la courbe de l’inflation normative. C’est logique : les normes engendrent à leur tour des coûts administratifs, qui engendrent à leur tour des dépenses publiques, qu’il faut financer à leur tour par des prélèvements obligatoires. Voilà pour l’envol symétrique des charges de la nation.

Les normes pèsent ensuite sur les charges qui s’incorporent aux coûts de revient. La course à la qualité (notamment environnementale) peut être perçue positivement. Mais si la mise aux normes des produits et des services est décorrélée du marché compétitif ou du pouvoir d’achat des clients ou consommateurs, elle joue avec un effet récessif. Ce second effet peut, à son tour, expliquer la dissymétrie parfaite avec la courbe, par exemple, des logements et locaux mis en chantier. Sa confrontation avec la courbe du Code de la construction et de l’habitation, pour empirique que soit cette analyse, sans méconnaître d’autres facteurs en jeu, interroge néanmoins sur les responsabilités causales d’un marché hypernormé.

Le coût des normes, justement, reste un fait économique assez mal documenté. Une des premières mesures à prendre, en 2027, consistera à confier l’étude des coûts macroéconomiques des normes étatiques à l’INSEE (et/ou à la Cour des comptes), publiée annuellement et annexée à la LF, de même qu’à inciter les branches professionnelles à évaluer au préalable le coût de toute norme envisagée, pour que joue une saine contradiction (le secteur de la construction pouvant être pilote).

4. La lutte contre l’inflation normative doit être une priorité des politiques publiques

Laisser dériver l’inflation normative n’est plus envisageable. Si rien n’est fait, nous prédisons qu’à l’investiture, au printemps 2027, du nouveau chef de l’État, celui-ci prendra acte, au titre de l’inventaire, d’un volume de droit national étatique grimpé à près de 70 millions de mots 10. Et combien en 2032 ? Imaginons l’objectif raisonnable de réduire, sur cinq ans, de 25 % net 11, la pression normative constatée en 2027. Réalise-t-on qu’une telle réussite ne ferait jamais que nous ramener, en 2032, au niveau de… 2015 (revenir à 35 millions de mots environ) !

Il n’est plus raisonnable de pratiquer l’autruche face au « mur des normes » ; ni le laisser-faire ni l’attentisme ne sont plus une attitude responsable. Un consensus républicain, du moins de tous les gouvernants de droite et de gauche des trente dernières années, semble favorable pour inscrire la lutte contre l’inflation des normes au titre des priorités publiques. Il est triste de constater, lorsqu’on étudie la problématique, que les solutions (qui ne sont pas uniques) sont connues de longue date, et que nos voisins (la Grande-Bretagne ou l’Allemagne, par exemple) ont réagi dix ans plus tôt.

Passons à l’action ! Nous esquissons quelques pistes, qui n’épuisent pas la réflexion.

- Responsabiliser : la réduction et la compétitivité des normes passent par l›identification d’un responsable politique de haut niveau, ministre de plein exercice – peu importe son intitulé choc –, au moins numéro 3 du gouvernement, pour avoir une autorité interministérielle, doté d’un réseau souple de « hauts responsables de la simplification », recrutés sur emplois contractuels, un par ministère, ayant pouvoir de visa sur tout texte normatif sortant du ministère, dont il assure le suivi de l’objectif « – 25 % net » sur cinq ans.

- Engager le peuple : nous suggérons qu’en début de législature, en juillet 2027, soit soumise à référendum l’approbation d’un projet de loi de programmation quinquennale déterminant les grands objectifs de l’action de l’État sur la triple réduction du taux de la dette publique, du taux des prélèvements obligatoires et du taux de pression normative (objectif « – 25 % net ») – aux trois maux liés, un même remède – pour permettre un levier démocratique et une obligation de résultat.

- Moraliser les mœurs constitutionnelles : le chef de l’État doit s’engager par un discours au Congrès à ce que ses Premiers ministres mettent fin aux abus constitutionnels des « planches à normes » (abus du recours aux ordonnances, abus de l’insertion dans les LF et LFSS de normes en dehors des articles obligatoires, abus de déclenchement de la « procédure accélérée »).

- Évaluer ou renoncer : plus aucune norme, de nature législative ou réglementaire, ne peut être adoptée sans qu’une évaluation sérieuse conduise à la démonstration de son bénéfice attendu (avec une notation « norma-score » de type DPE : d’orange à rouge, renoncer). Pour évaluer de manière indépendante, deux solutions s’offrent : soit à l’allemande, sur modèle de l’agence Normenkontrollrat (NKR) ; soit à la parlementaire, avec la création d’un Office parlementaire des normes.

- Renverser la pression : s›attaquer au flux comme s’attaquer au stock ; révolutionner la culture juridique : à la norme préférer la recommandation ou la bonne pratique ; privilégier, pour le monde entrepreneurial, la norme type AFNOR à la norme étatique.

L’entreprise a certainement conscience, plus que d’autres acteurs, de la complexité, du coût et de la contrainte de la « mise aux normes ». On aurait cependant tort de n’y voir qu’une affaire économique. L’enjeu est également éminemment démocratique.

L’inflation normative, par l’indice du volume des mots en vigueur depuis 2022

Source : données du secrétariat général du Gouvernement. Mots Légifrance du droit étatique, dit « consolidé », c’est-à-dire en vigueur.

Nombre de mots en vigueur dans le Code de l’environnement

Source : Contribuables associés, vigienormes.fr.

Nombre de mots en vigueur dans le Code de la construction et de l’habitation

Source : Contribuables associés, vigienormes.fr.

- L’auteur s’exprime ici à titre personnel.

- https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2017/07/03/discours-du-president-de-la-republique-devant-le-parlement-reuni-en-congres

- Le 3 avril 2025, discours de la 3e édition des Assises de la simplification.

- Loi organique no 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.

- Voir Christophe Éoche-Duval : « Un “mal français” : son “é-norme” production juridique ? », Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger, mars-avril 2022, p. 421-455 ; « Le nombre des normes applicables en France : pour un office parlementaire de la norme », Revue française de droit administratif, mars-avril 2024, no 2, p. 249 ; « Avec 45,3 millions de mots, quel pari de “sobriété normative” ? », La Semaine juridique, no 21, 2023, p. 995-1000 ; « Inflation normative : où en est-on en ce début de XVIIe législature de la Ve République ? », La Semaine juridique, no 22, juin 2025, p. 961 ; « “Cette maladie législative, nous la connaissons” (E. Macron). Bilan d’un “octennat” d’inflation normative », Revue française de droit administratif, septembre 2025, publication en cours.

- Dits « mots Légifrance » ; nous renvoyons à nos travaux qui exposent pourquoi il convient de retenir ce critère, de préférence à celui du nombre de textes, ou d’articles, ou de pages du Journal officiel.

- Communiqué de la présidence de la République en date du 23 octobre 2013 sur le choc de simplification.

- Circulaire du 26 juillet 2017 relative à la maîtrise du flux des textes réglementaires et de leur impact.

- Avec un certain succès, du moins autoproclamé : https://www.gov.uk/government/news/government-welcomes-business-led-plan-to-cut-eu-red-tape

- Projection estimée avec un taux de 1,5 % l’an (à titre de comparaison, + 2,33 % entre 2024 et 2025).

- Nous disons « net » pour tenir compte du fait qu’il peut être légitime, au titre de l’alternance, que des normes nouvelles soient créées ; cela suppose d’abroger d’autant plus de normes anciennes pour tenir, au final, l’objectif de – 25 % par rapport au stock de 2027.

http://www.constructif.fr/bibliotheque/2025-10/l-inflation-normative-une-maladie-legislative.html?item_id=7977

© Constructif

Imprimer

Envoyer par mail

Réagir à l'article