Raisonner en analyse du cycle de vie

Répondre aux défis de la nécessaire transition écologique appelle des attitudes sobres mais aussi des méthodes rigoureuses de mesure des performances. À l’échelle d’une maison ou d’un quartier, l’analyse du cycle de vie évalue les impacts environnementaux des bâtiments et des infrastructures tout au long de leur existence, depuis la fabrication jusqu’à leur fin de vie. La démarche, prenant en compte les constructions comme les comportements des occupants, permet de mettre au jour des leviers d’action.

Le mot sobriété possède plusieurs acceptions. Il peut être associé uniquement aux comportements et aux modes de vie, ou intégrer également des choix technologiques liés à l’efficacité, voire à l’usage de ressources renouvelables. Dans le domaine de l’énergie, un comportement sobre consiste, par exemple, à limiter sa température de chauffage, ce qui peut être complété par l’efficacité d’une enveloppe bien isolée et d’un système performant, et par le recours à des énergies renouvelables. Le triptyque sobriété-efficacité-renouvelables peut se décliner dans le domaine de l’eau : se doucher plus rapidement, installer une douchette à débit réduit, utiliser de l’eau de pluie pour l’arrosage ; et dans le domaine des matériaux : limiter sa consommation d’emballages, réduire les quantités de matériaux de construction par une conception efficace et utiliser des matériaux biosourcés, renouvelables. La sobriété est ainsi parfois étendue au-delà des comportements, et intègre alors certains aspects liés aux matériaux avec des notions de longévité, de frugalité et de low tech.

Quoi qu’il en soit, la sobriété n’est pas une fin en soi. Dans le langage commun, elle est souvent associée à l’alimentation et aux conséquences sur la santé. Dans le domaine du bâtiment, elle vise plus largement à réduire les impacts environnementaux : sur la santé, mais aussi, entre autres, sur la biodiversité, le climat, l’épuisement des ressources.

La sobriété peut-elle suffire, quelle est sa contribution à la nécessaire transition écologique ? Ces questions ont été posées dès le début des travaux sur la qualité environnementale des bâtiments, dans les années 1990. À cette époque, une réduction par un facteur 4 des émissions de gaz à effet de serre (GES) était supposée résoudre la crise climatique. Aujourd’hui, nous savons qu’il faut atteindre un bilan nul, et d’autres « limites planétaires » ont été identifiées : il s’agit de seuils que l’humanité ne devrait pas dépasser pour ne pas compromettre les grands équilibres nécessaires à la vie. Ces seuils concernent en particulier les ressources en eau, l’occupation des sols et la biodiversité. Mais face au changement climatique, il deviendra de plus en plus difficile de se passer de climatisation dans la plupart des bâtiments. La sobriété comportementale devient alors relative, même si elle est essentielle pour respecter les limites planétaires.

Évaluer la contribution de la sobriété à la transition écologique

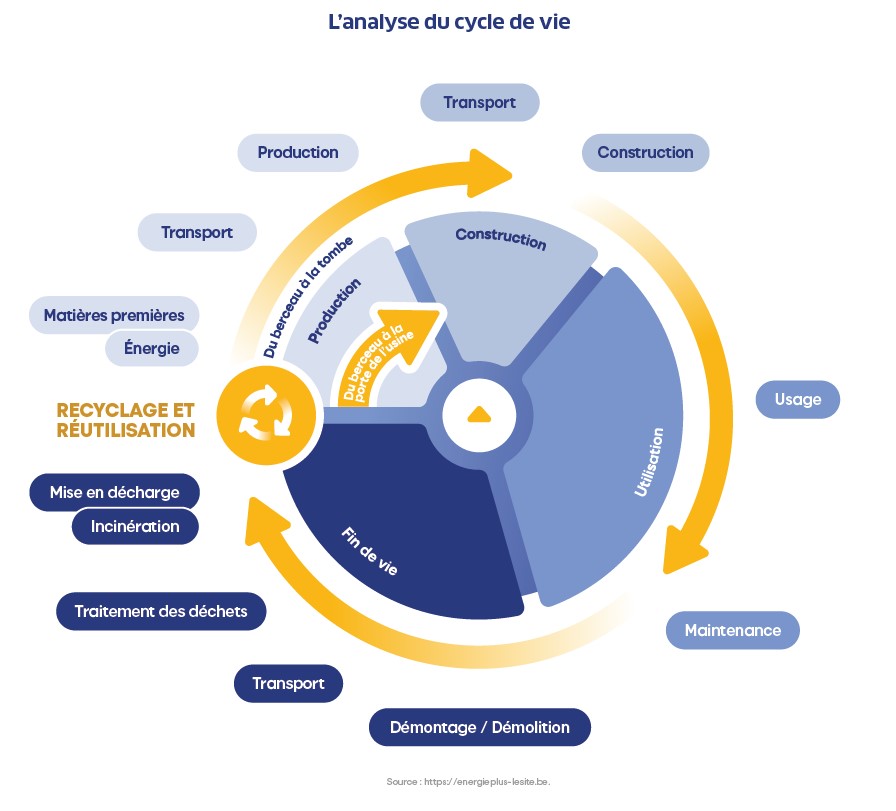

Pour répondre aux questions posées ci-dessus concernant le rôle de la sobriété dans le secteur du bâtiment, il convient d’évaluer les impacts environnementaux en prenant en compte les produits de construction, mais aussi les comportements des occupants et leurs conséquences sur la consommation d’énergie, d’eau et de matériaux. Cela implique de considérer l’ensemble des étapes du cycle de vie des bâtiments : depuis l’extraction des matières premières, la fabrication, le transport et la mise en œuvre des produits jusqu’à leur fin de vie et leur recyclage, en passant par l’utilisation et la réhabilitation des bâtiments. C’est l’objet de l’analyse du cycle de vie (ACV), qui consiste à inventorier les substances émises et puisées dans l’environnement puis à déduire des indicateurs environnementaux correspondant aux impacts. Par exemple, l’impact sur le climat est exprimé en équivalent CO2 et intègre l’ensemble des gaz à effet de serre compte tenu de leur pouvoir de réchauffement global (PRG) : si le PRG du méthane vaut 30, la quantité de méthane émise est multipliée par 30 pour obtenir des kg d’équivalent CO2.

L’analyse du cycle de vie

Source : https://energieplus-lesite.be.

D’autres indicateurs sont définis concernant les ressources (énergie, eau, matières premières rares), les déchets (en particulier radioactifs), certains effets (changement climatique, acidification pour les pluies acides, eutrophisation pour les algues vertes, smog pour la qualité de l’air…), voire les dommages sur la santé humaine et la biodiversité (dommages aux écosystèmes).

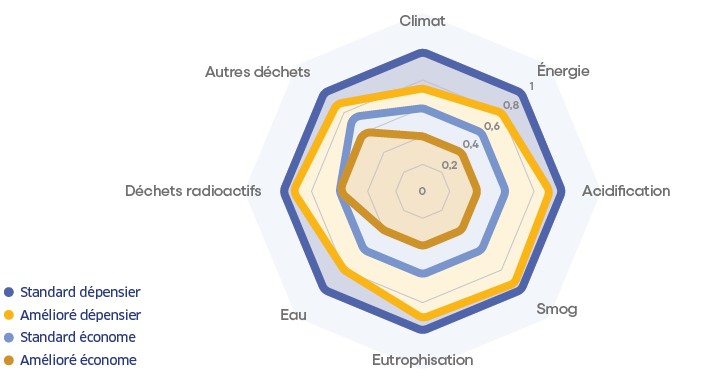

Pour évaluer l’influence respective des comportements et de la conception sur les performances environnementales d’un bâtiment, l’ACV a été appliquée en croisant deux concepts de maison individuelle (standard et amélioré) et deux types de comportements (économe et dépensier). Le concept standard correspond au niveau de la réglementation thermique, le bâtiment amélioré étant mieux isolé, muni d’économiseurs d’eau et de conteneurs pour trier les déchets. Les différences entre les deux comportements considérés concernent, par exemple, la température de chauffage, les consommations d’eau froide et chaude, la quantité et le tri des déchets ménagers. La différence de comportement induit une variation plus importante des impacts environnementaux que la différence de conception, comme le montre le graphe ci-dessous.

Influence du comportement sur les impacts environnementaux

Lecture : chaque axe correspond à un indicateur environnemental. La variante la plus impactante, qui correspond au bâtiment standard et à un comportement dépensier, est prise comme référence et les autres variantes sont représentées en valeur relative : par exemple, le comportement économe réduit d’environ 40 % l’impact du bâtiment standard sur le climat par rapport au comportement dépensier. La réduction d’impact obtenue par la conception améliorée est moindre.

Source : Polster, B., Peuportier, B., Blanc Sommereux, I., Diaz Pedregal, P., Gobin, C., and Durand, E., « Evaluation of the environmental quality of buildings – a step towards a more environmentally conscious design », Solar Energy, vol. 57, no 3, 1996, pp. 219-230.

La sobriété peut-elle suffire pour respecter les limites planétaires ?

Dans l’étude présentée ci-dessus, réalisée en 1995, les émissions de GES restent beaucoup trop élevées pour maintenir le réchauffement climatique à moins de 2 °C. Il faudrait pour cela limiter les émissions à ce que les puits de carbone peuvent capter et stocker. Cela fait l’objet de recherches, en lien avec un groupe de travail organisé au sein de l’Agence internationale de l’énergie.

Jusqu’où peut-on pousser la sobriété ? La réglementation considère une température de 16 °C dans les logements de 8 heures à 18 heures, mais est-ce vraiment pour promouvoir la sobriété, ou plutôt pour réduire artificiellement les consommations de chauffage et donner l’illusion d’une politique exemplaire ? Il est généralement admis qu’une température inférieure à 19 °C est difficilement acceptable, qu’une quantité minimale d’eau chaude sanitaire doit être fournie ainsi que de l’électricité pour des usages spécifiques. D’autres leviers sont alors mobilisés pour rester au-dessous des seuils d’émissions actuellement considérés comme problématiques. L’isolation thermique, des vitrages et des équipements de chauffage et de ventilation très performants, la production d’électricité par un système photovoltaïque peuvent, en complément de la sobriété, répondre aux objectifs.

L’exercice a été mené sur une résidence à basse consommation construite en 2016 à Chambéry. Ce projet a été revu, à géométrie et usage identiques, pour s’approcher du budget carbone disponible lié aux puits constitués par les océans et les forêts. La connaissance sur ces puits, la répartition du budget carbone entre les différents pays, les différents secteurs économiques et les différents bâtiments constituent des domaines de recherche encore largement ouverts. Dans la simulation, la structure béton du bâtiment réellement construit a été remplacée par une structure bois, avec plus de 20 cm de laine de bois dans les murs et des triples vitrages, sauf en façade sud, où des doubles vitrages à basse émissivité sont considérés. Une pompe à chaleur géothermique, une ventilation double flux avec récupération de chaleur, une installation solaire thermique pour l’eau chaude sanitaire et un système photovoltaïque couvrant l’ensemble des toitures et la façade sud ont été mis en œuvre. Les émissions sur le cycle de vie se situent alors entre 3 et 6 kg d’équivalent CO2 par mètre carré et par an, en fonction de la réduction d’impact liée à la production d’électricité photovoltaïque exportée. Cette réduction dépend de l’évolution du système électrique : à terme, elle deviendra nulle lorsque ce système sera entièrement décarboné. Même en considérant les meilleures technologies disponibles aujourd’hui, la sobriété est essentielle pour atteindre le bilan zéro émission nette.

Une telle performance est plus facilement atteignable dans une construction neuve qu’en réhabilitation. Mais la construction neuve ne représente que 1 % du parc chaque année, et ce pourcentage décroît. Il est alors essentiel d’étudier la réhabilitation des bâtiments existants. À titre d’exemple, une résidence HLM située à Montreuil (93) a été étudiée. La réhabilitation nécessite moins de matériaux qu’une construction neuve, mais la consommation d’énergie est plus élevée du fait, par exemple, de ponts thermiques résiduels et d’infiltrations d’air. Les émissions sur l’ensemble du cycle de vie sont alors du même ordre.

La sobriété pour l’atténuation mais aussi pour l’adaptation au changement climatique

La sobriété permet de réduire les impacts environnementaux, mais elle facilite aussi l’adaptation au changement climatique. Par exemple, limiter sa consommation d’électricité pour les appareils domestiques réduit l’émission de chaleur dans les logements, car la majorité de l’électricité se transforme en chaleur. En période de canicule, cette réduction est bienvenue pour diminuer la surchauffe dans les bâtiments. Les comportements influencent le niveau de confort de manière importante : par exemple, dans le cas d’une maison des années 1950 réhabilitée et en considérant des données climatiques correspondant à la canicule de 2003, le nombre d’heures au-dessus de 27 °C évalué par simulation numérique a été réduit d’un facteur 8 en ouvrant des fenêtres la nuit et en baissant des stores en période chaude.

Associer la sobriété et l’isolation thermique permet de retarder le moment où la climatisation devient nécessaire. C’est ce qu’a montré une étude menée en collaboration avec Météo-France, qui a élaboré des données climatiques prospectives à l’horizon de la moitié et de la fin du XXIe siècle. L’analyse de cycle de vie fait apparaître une épaisseur optimale d’isolation thermique pour minimiser les impacts sur la santé : une épaisseur trop faible induit une forte consommation d’énergie pour le chauffage et des surchauffes élevées en été, ce qui génère des impacts ; une épaisseur trop élevée induit des impacts liés à la fabrication du matériau. Climatiser sans isoler son logement génère également des impacts très élevés, qui peuvent être réduits par l’isolation et la production d’électricité renouvelable. Dans tous les cas, un comportement approprié a été considéré, sans quoi les consommations et les impacts associés seraient très élevés. Les impacts sur la santé sont exprimés en années de vie perdues (DALY, disability-adjusted life years), indicateur élaboré par l’Organisation mondiale de la santé.

Au-delà de l’énergétique des bâtiments

L’ACV peut être étendue à l’échelle d’un quartier, en intégrant les différents bâtiments mais aussi la voirie et les espaces verts. Cette échelle permet d’étudier d’autres leviers d’action, comme l’intégration de la géothermie, du solaire ou du bois énergie dans les réseaux de chaleur, la mise en place d’une collecte de déchets ou de transports en commun. L’agriculture urbaine constitue une autre piste, ainsi que la végétalisation et les îlots de fraîcheur.

La sobriété peut concerner les transports par le choix du mode (vélo, transports en commun, marche), les déchets ménagers (moindre consommation d’emballages, tri) et l’alimentation. Lorsque la performance du bâti a été améliorée, l’ACV a montré l’importance de ces postes dans le bilan global d’un bâtiment incluant ses occupants. Dans l’exemple d’un immeuble de logements neufs en banlieue parisienne, les émissions de gaz à effet de serre liées à l’alimentation des habitants sont, selon les calculs basés sur un panier alimentaire européen moyen, trois fois plus élevées que les émissions prises en compte dans la réglementation RE2020. La sobriété dans ce domaine consisterait, par exemple, à consommer moins de viande. Les émissions liées aux transports, en considérant une distance moyenne domicile-travail de 14 km, effectuée par la moitié des occupants 200 jours par an, représentent entre 6 % et 60 % des émissions réglementées selon que les trajets sont effectués en train ou en voiture. Les émissions liées aux déchets ménagers vont de 60 % à 90 % des émissions réglementées selon le volume de déchets et le pourcentage trié.

Les principales limites de l’ACV sont liées aux incertitudes, ce qui est particulièrement le cas pour des systèmes à longue durée de vie comme les bâtiments. L’influence des lobbys, comme celui de l’électricité en France, qui pousse à minimiser les émissions de GES du chauffage électrique, peut conduire à biaiser les résultats. Cette méthode reste cependant un outil précieux pour mettre en œuvre la nécessaire transition écologique, faire progresser le parc de bâtiments vers la neutralité carbone et réduire les impacts en termes de santé, de biodiversité et de ressources. Elle s’inscrit dans une culture de la mesure : il s’agit de quantifier les impacts environnementaux pour vérifier le bien-fondé des choix effectués à la conception. Par exemple, le choix d’un matériau local est-il toujours le meilleur ? Un isolant plus performant peut parfois réduire les impacts même s’il vient d’un peu plus loin : en intégrant les impacts liés au chauffage du bâtiment et au transport du matériau, l’ACV permet d’étayer ce choix.

Face à l’urgence climatique et, plus globalement, aux enjeux liés aux limites planétaires, ne serait-il pas temps de passer des bonnes intentions à une approche rationnelle et rigoureuse, permettant de vérifier les performances et de les améliorer grâce à un retour d’expérience, de projet en projet ? C’est ce que propose – les recherches se poursuivant en vue de son amélioration – la démarche d’écoconception basée sur l’ACV.

http://www.constructif.fr/bibliotheque/2024-10/raisonner-en-analyse-du-cycle-de-vie.html?item_id=7931

© Constructif

Imprimer

Envoyer par mail

Réagir à l'article