Chercheuse associée au Centre de sociologie des organisations de Sciences Po

Quand les consommateurs consomment durablement

Contrainte ou choisie, la sobriété constitue aujourd’hui à la fois une intention et une réalité de la consommation. Concrètement, diverses pratiques, désormais appuyées par de la communication et de la norme publiques, consistent à faire durer les objets. À la recherche de davantage de longévité des biens qu’ils acquièrent, les consommateurs deviennent, de diverses façons, des « longéviteurs ».

De nombreux individus cherchent à allonger la durée de vie de leurs objets. Ils rencontrent des freins à agir de la sorte. Quels profils font véritablement durer leurs objets ? Quelles sont leurs motivations ? Comment pourraient-ils être davantage poussés à faire durer ?

Faire durer les objets, une forme de sobriété

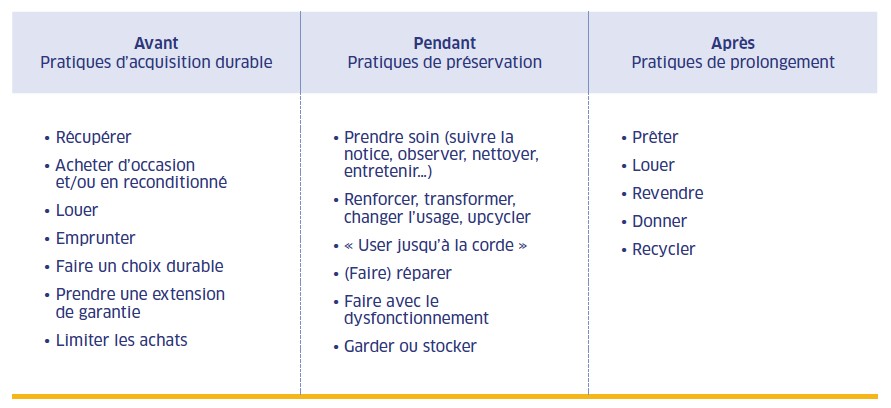

Les individus peuvent développer une série de pratiques pour faire durer leurs biens domestiques : les pratiques de longévité. Elles se déclinent en trois sous-ensembles, permettant de distinguer les actions avant, pendant et après le moment où l’objet est présent au sein du foyer. Les pratiques d’acquisition durable renvoient au fait de réfléchir dès l’acquisition d’un objet à sa durée de vie (acheter un produit susceptible de durer, récupérer, prendre une extension de garantie). Les pratiques de préservation sont celles par lesquelles les individus font durer au sein de leur foyer (entretien, réparation, stockage). Enfin, par les pratiques de prolongement (revente, don), ils allongent la vie de l’objet lorsqu’ils s’en séparent

PRATIQUES DE LONGÉVITÉ AU FIL DE LA CARRIÈRE DE L’OBJET AU SEIN D’UN FOYER

Par ces pratiques, les individus adoptent des formes de sobriété matérielle. Faire durer signifie renouveler moins souvent et, in fine, consommer moins. Cela revient, à terme, à ralentir ou à limiter la surproduction et, par là, l’exploitation des ressources naturelles, les émissions de CO2 et le traitement des déchets qui y sont liés. Allonger la durée de vie de ses produits génère toujours un bénéfice environnemental, à l’exception des produits qui, en fin de vie, consomment beaucoup d’énergie 1.

Les « longéviteurs », une population variée.

Plusieurs facteurs amènent les individus à développer une sensibilité pour la longévité des produits. Beaucoup sont éduqués à faire durer leurs objets par leurs parents. La classe sociale joue : les individus qui ont grandi dans un contexte de manque, en milieu modeste, conservent des dispositions à consommer moins et à prendre soin. Certains individus ont aussi remis en question leur mode de consommation au cours de leur parcours de vie, à l’occasion d’un événement personnel, comme un voyage ou une baisse drastique de revenu. Ils sont, enfin, atteints par des discours médiatiques et gouvernementaux qui peuvent les sensibiliser à la longévité : certains ont commencé à s’intéresser à la question en s’indignant face aux cas d’obsolescence programmée présentés dans les émissions comme Cash Investigation ou Envoyé spécial, tandis que d’autres en viennent à des formes de sobriété matérielle après avoir regardé la série de Netflix sur le minimalisme.

La durée de vie des produits peut constituer un point d’entrée pour un large panel d’individus. Par sa portée environnementale, le sujet peut parler à des individus sensibles à la cause écologique. Mais beaucoup font durer leurs objets pour des raisons économiques. Même les associations les plus environnementales, comme Halte à l’obsolescence programmée (HOP), qui lutte pour des produits plus durables et réparables, comptent parmi leurs membres des individus peu sensibles au réchauffement climatique et qui ne voient des actions associatives que la portée consumériste : défendre les droits des consommateurs et leur pouvoir d’achat.

De nombreuses autres motivations amènent les individus à faire durer. Dans les Repair Cafés, ces ateliers de réparation bénévoles et gratuits, on trouve ainsi à la fois des retraitées attachées aux objets-souvenirs, cherchant de l’aide pour redonner vie à leur vieux magnétophone ; des bricoleurs qui maintiennent et réparent par appétence pour le défi technique ; ou encore des curieux venus découvrir la vie de leur ville ou de leur quartier et tisser du lien autour d’objets du quotidien.

Des freins à la longévité.

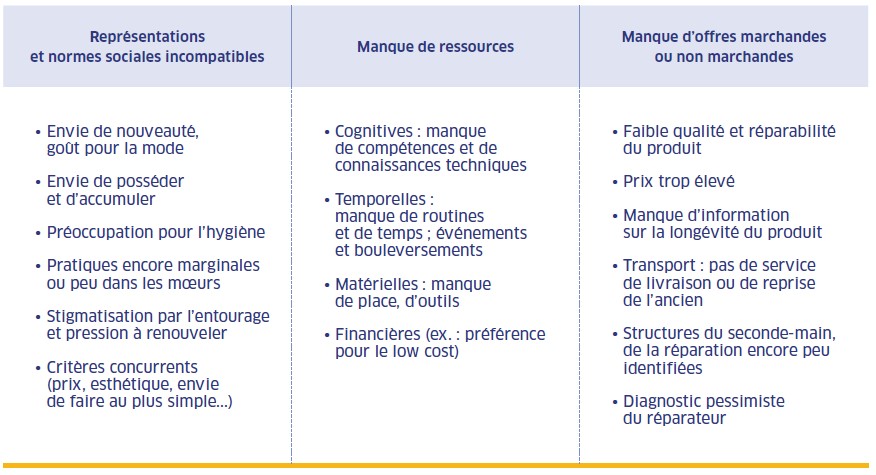

Malgré leur bonne volonté, nombre de personnes échouent à adopter des pratiques de longévité. Un premier type de frein renvoie aux normes sociales. Certains individus ont intériorisé des représentations ou aspirations qui les poussent à acheter neuf et/ou à jeter. Ils peuvent souhaiter renouveler leurs objets par désir pour la nouveauté ou goût pour la mode. Ils peuvent aussi renoncer à des pratiques de partage et/ou de seconde main par envie de posséder leur propre équipement, voire d’accumuler, ou encore par peur du manque d’hygiène lié à l’ancienne vie de l’objet. Enfin, ils peuvent ne pas adopter de pratiques de longévité parce qu’elles sont encore marginales dans le milieu dans lequel ils évoluent : mutualiser l’achat d’un lave-linge au sein d’une copropriété est répandu en Suède, mais bien moins en France. Les normes sociales jouent aussi sur l’entourage des individus : quand bien même ces derniers pourraient avoir envie de faire durer, ils sont parfois découragés par leurs proches qui les jugent « ringards » ou « radins ». Enfin, les individus ont en tête de nombreux autres critères et objectifs qui font concurrence à la longévité, comme le prix d’un produit, son esthétique, ou encore l’envie de faire au plus simple – il est souvent plus rapide, par exemple, de jeter un objet que de le revendre.

Un deuxième type de frein concerne le manque de ressources. Celles-ci peuvent être cognitives : beaucoup n’ont pas les connaissances et compétences techniques pour choisir le produit le plus durable, savoir comment l’entretenir, le réparer. Faire durer requiert aussi des ressources temporelles : entretenir, réparer ou donner une seconde vie sont des pratiques chronophages. Les personnes ayant un rythme familial et professionnel chargé ou irrégulier rencontrent des difficultés à instaurer des routines de soin autour de leurs objets. Par ailleurs, des événements de la vie peuvent bouleverser de bonnes résolutions : un déménagement, un héritage, un divorce accélèrent souvent les entrées et sorties d’objets. Les ressources matérielles, comme le fait de disposer d’un espace ou d’outils pour bricoler, peuvent aussi manquer. Enfin, plusieurs individus manquent parfois des ressources financières nécessaires à l’instant t.

PRATIQUES DE LONGÉVITÉ AU FIL DE LA CARRIÈRE DE L’OBJET AU SEIN D’UN FOYER

Un dernier type de frein relève du manque d’offres marchandes ou non marchandes adéquates. Cette catégorie d’entraves englobe plusieurs aspects, dont le premier est la faible fiabilité et la faible réparabilité des produits. Un deuxième aspect, qui revient à nouveau, est la question financière : une partie des consommateurs renonce à l’achat de biens de qualité, à l’adhésion aux extensions de garantie ou à la réparation à cause du prix de ceux-ci. Les consommateurs manquent également d’informations sur la longévité des produits au moment de l’achat. En ce qui concerne les produits de seconde main et la réparation, les structures dédiées restent encore insuffisamment identifiées pour une partie des consommateurs, rendant l’accès à ces services difficile. Mentionnons aussi, parmi les freins, des difficultés liées au transport du produit, qui doit être assumé par le consommateur dans de nombreux cas, en comparaison avec l’achat neuf dans de grandes enseignes qui assurent la livraison et la reprise de l’ancien produit. Enfin, les diagnostics souvent pessimistes des réparateurs peuvent décourager les consommateurs de prolonger la vie de leurs produits.

Vers la longévité : quelques pistes.

Plusieurs outils et leviers permettraient d’encourager concrètement les individus à faire durer. Les pratiques de longévité ne dépendent pas que du bon vouloir individuel : elles sont très perméables aux dispositifs existants, comme l’accès à une offre fiable de seconde main ou de réparation, ou encore la simple existence de produits fiables à faible coût. Beaucoup de consommateurs, notamment, abandonnent des pratiques de longévité par manque de garanties réparation sur les produits, parce que leur objet résiste, matériellement, à l’intervention technique. L’impact du cadrage de certaines campagnes de communication autour de la responsabilisation individuelle est limité par les contraintes structurelles que rencontrent les individus.

Des mesures qui encadrent la production sont ainsi à la fois plus efficaces et plus utiles. Le rôle des industriels, et de l’État comme pouvoir régulateur, est primordial pour permettre à ces pratiques de sobriété de se réaliser. Prenons l’exemple du prix : certes, les acteurs marchands peinent parfois à réduire leurs coûts, car il leur faut souvent payer plus cher pour employer des matériaux de meilleure qualité. Mais certaines incitations financières, notamment via des subventions gouvernementales ou une politique innovante de la part de certains distributeurs, pourraient changer la donne. L’État peut aussi s’appuyer sur de nombreuses initiatives déjà présentes, développées par la société civile, comme les Repair Cafés ou les bibliothèques d’objets (qui permettent à leurs membres d’emprunter toutes sortes de biens), qui comblent déjà certains des besoins en matière de longévité.

D’autres mesures restent nécessaires pour fédérer davantage d’individus autour de la question de la sobriété. La désirabilité sociale des pratiques de longévité n’est pas encore généralisée. Des discours publics, marchands, médiatiques et associatifs ont le pouvoir de promouvoir les pratiques de longévité. Certains messages contribuent à rendre ces pratiques désirables aux yeux des individus. D’autres apportent des arguments qui permettent aux enquêtés de revaloriser et de légitimer les pratiques de longévité qu’ils adoptent déjà. Les discours alternatifs jouent ainsi un rôle puissant dans le changement des représentations autour des pratiques de longévité, et probablement, plus largement, des pratiques environnementales. Ces communications et ces incitations pourraient davantage s’évertuer à rendre normales et désirables les pratiques de déconsommation. Le contexte de mutation économique est un terreau fertile pour ces discours, qui peuvent accompagner la transition contrainte d’une partie de la population vers ces pratiques en la revalorisant

L’obsolescence programmée et la loi

Le sujet de la durée de vie des produits est présent sur l’agenda politique depuis une vingtaine d’années. Il connaît une actualité forte. La loi encadre, en l’espèce, les pratiques des fabricants et des distributeurs. Adoptée en 2006, la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil interdit aux fabricants d’électronique de commercialiser des appareils dont la batterie n’est pas amovible, ce qui est un premier pas pour lutter contre certaines formes d’obsolescence programmée. Mais surtout, depuis la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015, « l’obsolescence programmée se définit par l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d’un produit pour en augmenter le taux de remplacement. L’obsolescence programmée est punie d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende ». Le recours aux dispositions de cette loi n’est pas aisé. Pour l’invoquer, il est nécessaire de prouver que l’obsolescence est intentionnelle et que le fabricant ou le distributeur a sciemment cherché à accélérer le remplacement du produit qu’il commercialise.

Une autre mesure est l’extension, en 2016, du délai de présomption de la garantie légale de conformité. Enfin, plus récemment, 2019 marque l’adoption de la loi relative à la lutte contre le gaspillage, qui a notamment introduit la création d’un « bonus réparation » (réduction de quelques dizaines d’euros offerte aux consommateurs qui se rendent chez des réparateurs agréés, pour une série d’objets divers), ainsi que le lancement de l’indice de réparabilité. Cet indice, noté sur 10, se base sur plusieurs critères, tels que la facilité de démontage et la disponibilité des pièces détachées. Les vendeurs sont désormais tenus de fournir cette information pour les produits de neuf catégories, incluant les smartphones et les lave-linge. D’autres mesures sont en cours de préparation, notamment un indice de durabilité, qui donnera des indications sur la durée de vie estimée des produits, attendu en 2024.

- 1. Voir le rapport Évaluation environnementale et économique de l’allongement de la durée d’usage de biens d’équipements électriques et électroniques à l’échelle d’un foyer, Paris,ADEME, 2020.

http://www.constructif.fr/bibliotheque/2024-10/quand-les-consommateurs-consomment-durablement.html?item_id=7930

© Constructif

Imprimer

Envoyer par mail

Réagir à l'article