De quoi la sobriété est-elle aujourd’hui le nom ?

Maintenant connotée plutôt positivement, la sobriété ne mobilise pas tous les Français de la même façon. Contrainte ou subie, elle appelle toujours des changements importants dans les modes de vie. En la matière, les motivations, les intentions et les réalisations diffèrent encore grandement, sur fond d’inégalités.

Nous vivons une période de transformations rapides et profondes, tant sociales et sociétales qu’économiques, environnementales et politiques. Rien de moins qu’un dépassement de paradigme, si l’on définit celui-ci comme l’ensemble des fondamentaux sur lesquels une société s’organise. Cette mutation connaît des accélérations, avec les récentes crises sanitaires et géopolitiques, les tensions économiques ou encore les difficiles épisodes climatiques. Ce faisant, comme les enquêtes de L’ObSoco 1 le montrent, 9 Français sur 10 sont en attente de changements tant de la société que de leurs modes de vie et, pour une large majorité d’entre eux, de changements importants (voire radicaux pour 1 Français sur 5).

Dans ce contexte, la sobriété émerge en tant que notion de plus en plus présente, même si les représentations que s’en font les Français sont loin d’être univoques. Sans parler de la façon dont ils intègrent (ou non) les pratiques qui lui sont liées dans leur quotidien. D’où l’intérêt d’un petit état des lieux en la matière.

Brève généalogie de l’idée de sobriété

Si la notion de sobriété trouve son origine et se déploie dans des traditions philosophiques et religieuses multiséculaires (renvoyant à l’idée de modération et de retenue), elle a toutefois pris une coloration particulière avec l’avènement de la modernité et de la révolution industrielle. Tandis que la société de consommation s’installe, la sobriété apparaît dans les contre-discours associés aux critiques du capitalisme.

Il faut attendre les années 1960 et 1970 pour que le terme commence véritablement à prendre une dimension collective et politique, avec les premiers mouvements écologistes. La publication du rapport Meadows, en 1972, est à cet égard un tournant. Soulignant les dangers d’une croissance économique exponentielle dans un monde aux ressources limitées, il plaide alors pour une modération des activités humaines. Au même moment, l’expression « sobriété énergétique » émerge, en réponse au choc pétrolier de 1973.

La notion de sobriété n’a ensuite cessé de gagner en importance dans le débat public. D’abord abordée sous l’angle environnemental, elle prend rapidement une nouvelle dimension avec l’émergence de concepts tels que la décroissance et la transition écologique. Des auteurs comme Serge Latouche plaident pour une « sobriété volontaire », opposée à la surconsommation et à l’obsession de la croissance économique, en insistant sur la nécessité de repenser nos modes de vie afin de préserver la planète.

Dans les années 2020, la pandémie de COVID-19 renforce cette dynamique, en incitant à la réflexion sur des modes de vie plus résilients, moins dépendants des systèmes globaux de production et de consommation. La crise énergétique qui lui succède enfonce le clou. Et, le 14 juillet 2022, le président Emmanuel Macron lui-même use du terme, soulignant que la sobriété ne doit pas être perçue comme un sacrifice, mais plutôt comme une transformation de nos habitudes et une adaptation face à une situation inédite.

En parallèle, l’acteur majeur de la transition écologique qu’est l’ADEME en donne une définition officielle : « Dans un contexte où les ressources naturelles sont limitées, la sobriété consiste à nous questionner sur nos besoins et à les satisfaire en limitant leurs impacts sur l’environnement. Elle doit nous conduire à faire évoluer nos modes de production et de consommation et, plus globalement, nos modes de vie, à l’échelle individuelle et collective. »

Ce faisant, on le voit, la sobriété ne se limite pas à l’idée d’une restriction volontaire de la consommation, mais s’inscrit dans un cadre plus large, englobant des questions de transition énergétique, de refonte des modèles économiques et de justice sociale.

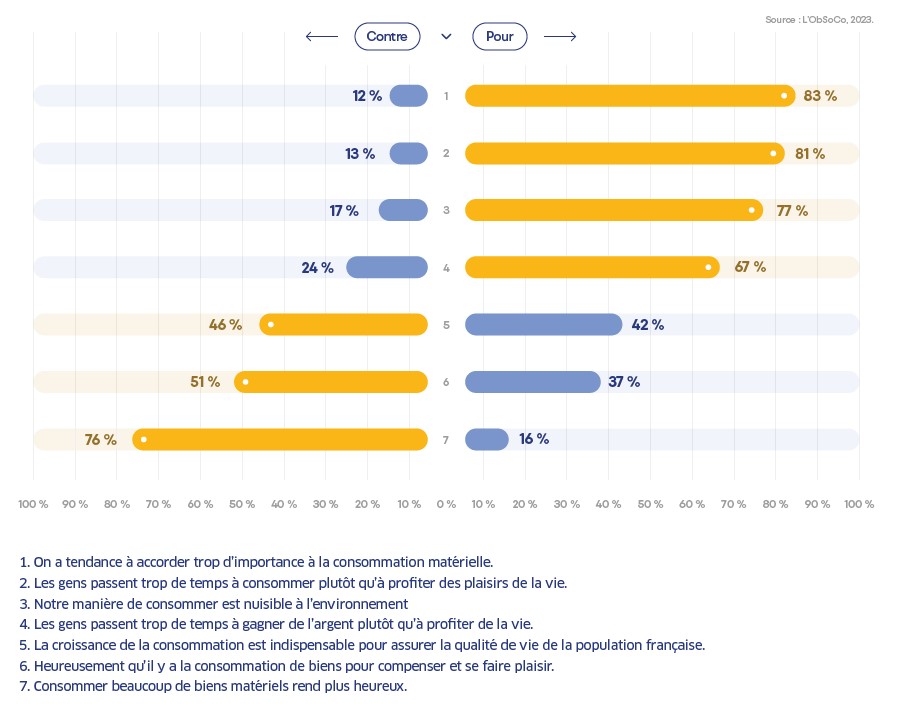

En toile de fond : la crise de la modernité

Cette montée en puissance de la notion de sobriété s’accompagne d’une véritable révolution culturelle chez des Français, désormais largement convaincus de l’urgence écologique et, plus globalement, de l’insoutenabilité de notre modèle de développement. Plus de la moitié d’entre eux se disent d’accord avec l’idée selon laquelle « les sociétés occidentales ont atteint les limites du développement économique, de l’amélioration du confort, de la qualité de vie », 72 % sur le fait que « le moment est venu de donner la priorité à la promotion de modes de vie moins portés sur la consommation et moins consommateurs de ressources non renouvelables ». 79 % acquiescent à l’idée qu’« il est important de pouvoir s’affranchir de la dépendance à l’égard de l’économie en produisant soi-même, en échangeant entre particuliers et/ou en organisant des filières avec des petits producteurs 2». L’idée même selon laquelle « consommer beaucoup de biens matériels rend plus heureux » se trouve remise en cause par 76 % d’entre eux 3.

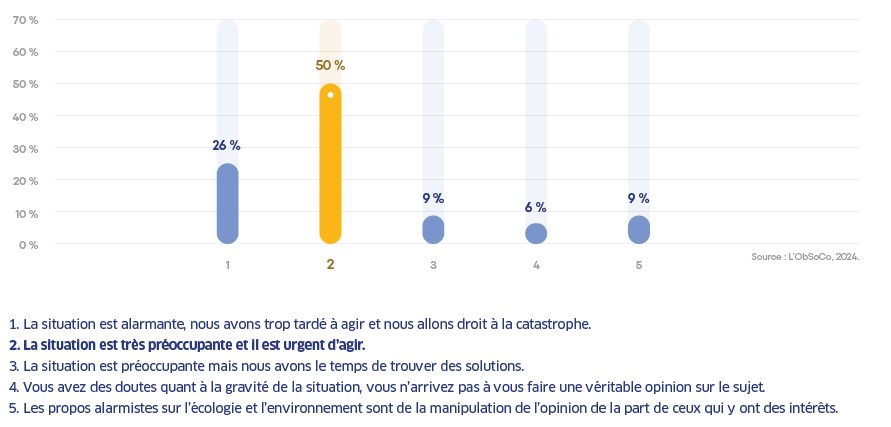

Concernant l’écologie et les questions environnementales, quelle est la proposition qui correspond le mieux à ce que vous pensez

Source : L’ObSoCo, 2024.

- La situation est alarmante, nous avons trop tardé à agir et nous allons droit à la catastrophe.

- La situation est très préoccupante et il est urgent d’agir.

- La situation est préoccupante mais nous avons le temps de trouver des solutions.

- Vous avez des doutes quant à la gravité de la situation, vous n’arrivez pas à vous faire une véritable opinion sur le sujet.

- Les propos alarmistes sur l’écologie et l’environnement sont de la manipulation de l’opinion de la part de ceux qui y ont des intérêts.

En somme, et pour une large majorité de Français, produire et consommer comme nous le faisons – c’est-à-dire toujours plus – ne semble plus générer aujourd’hui de supplément significatif de bien-être, individuel comme collectif. Au contraire, les effets délétères de l’hyperconsommation sur l’environnement, la cohésion sociale voire l’intégrité physique des personnes apparaissent de plus en plus patents. En cela, c’est la promesse fondatrice et existentielle de la modernité, incarnée au niveau individuel par la consommation, qui n’est plus tenue. Si le rapport à la consommation change, si le désir de consommation semble s’émousser, c’est parce que les imaginaires qui travaillent notre société sont eux-mêmes en train de changer. Ainsi, l’utopie moderne, portée par l’idéal d’un progrès articulé autour de valeurs matérialistes et de pratiques consuméristes, n’a plus la cote.

En 20234, si 32 % des Français ne voulaient rien changer à leurs habitudes, 37 % affirmaient au contraire vouloir « consommer moins mais mieux », 23 % « autant mais mieux » et 8 % « consommer plus ». Au total, 60 % déclaraient donc vouloir consommer autrement, soit 14 points de plus qu’en 2012. Consommer, mais aussi travailler, habiter, manger, se déplacer autrement. Alors qu’en 1955, Gudule, dans La Complainte du progrès chantée par Boris Vian, aspirait à « un Frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dunlopillo », en 2024, elle les possède déjà et se demande sérieusement si elle a vraiment besoin d’un troisième « cire-godasses » ou d’un « repasse-limaces » dernier cri. Et après Boris Vian, une foule sentimentale qui ne croit plus que « le bonheur c’est d’avoir de l’avoir plein nos armoires » s’est mise à chantonner la « soif d’idéal » d’Alain Souchon.

Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec les affirmations suivantes ? En France...

Source : L’ObSoCo, 2024.

- On a tendance à accorder trop d’importance à la consommation matérielle.

- Les gens passent trop de temps à consommer plutôt qu’à profiter des plaisirs de la vie.

- Notre manière de consommer est nuisible à l’environnement.

- Les gens passent trop de temps à gagner de l’argent plutôt qu’à profiter de la vie.

- La croissance de la consommation est indispensable pour assurer la qualité de vie de la population française.

- Heureusement qu’il y a la consommation de biens pour compenser et se faire plaisir.

- Consommer beaucoup de biens matériels rend plus heureux.

Un concept polymorphe

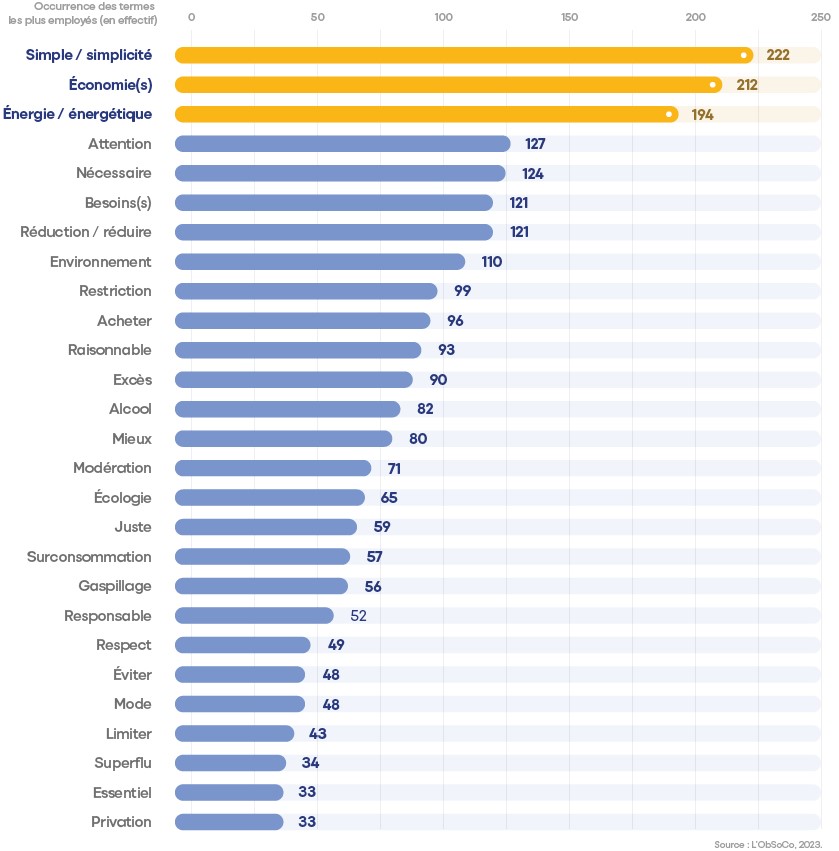

Si la notion de sobriété s’est installée dans le débat public, les représentations et compréhensions qu’en ont les Français se révèlent très hétérogènes. Interrogés sur les mots et expressions qui leur viennent à l’esprit à l’évocation du terme, c’est d’abord l’idée de « simplicité », d’« une vie simple », qui émerge. La notion « d’économies » arrive en deuxième position, fréquemment associée à l’idée de la réduction du « gaspillage », à celle de « responsabilité », voire à celle de « restriction » mais également souvent intégrée à l’idée d’« économies d’énergie ». L’énergie est par ailleurs le troisième terme le plus fréquemment évoqué par les répondants pour définir leur représentation de la sobriété.

Par rapport à la manière dont est organisée la société, nos modes de vie et nos pratiques de consommation, on entend de plus en plus souvent le terme de « sobriété ». Quels sont les mots et expressions qui vous viennent à l’esprit à l’évocation de ce terme ?

Point notable : l’environnement n’arrive qu’en huitième position. L’écologie se situe plus bas encore dans le classement, en seizième position (près de quatre fois moins citée que la notion d’économie).

Quarante et un pour cent des Français attribuent une connotation positive à la notion de sobriété – contre 15 % qui lui associent une connotation négative et 35 % qui y voient un terme relativement neutre, quand 9 % ne se prononcent pas. Cette connotation est toutefois corrélée à l’intensité de la contrainte budgétaire ressentie par les individus. Alors que 50 % des personnes qui estiment « vivre confortablement » lui attribuent une connotation positive (contre 13 % pour qui la connotation est plutôt négative), cette part est pratiquement divisée par deux au sein des ménages ayant le sentiment de « ne vraiment pas s’en sortir ».

Si les catégories les plus contraintes financièrement positionnent également la notion dans le champ sémantique de la simplicité, de l’énergie, du raisonnable… viennent cependant se greffer, pour elles, des évocations liées à la « richesse » et à la « pauvreté » complètement absentes des termes évoqués par les catégories les plus aisées et qui témoignent d’une certaine défiance vis-à-vis du sujet. Pour les plus modestes, le terme « arnaque » arrive même assez haut dans les réactions spontanées, qui le rattache souvent aux augmentations des prix et taxes dont la sobriété serait le prétexte, ou au fait de faire peser les efforts sur les consommateurs.

Les pratiques sobres : entre discours et réalités

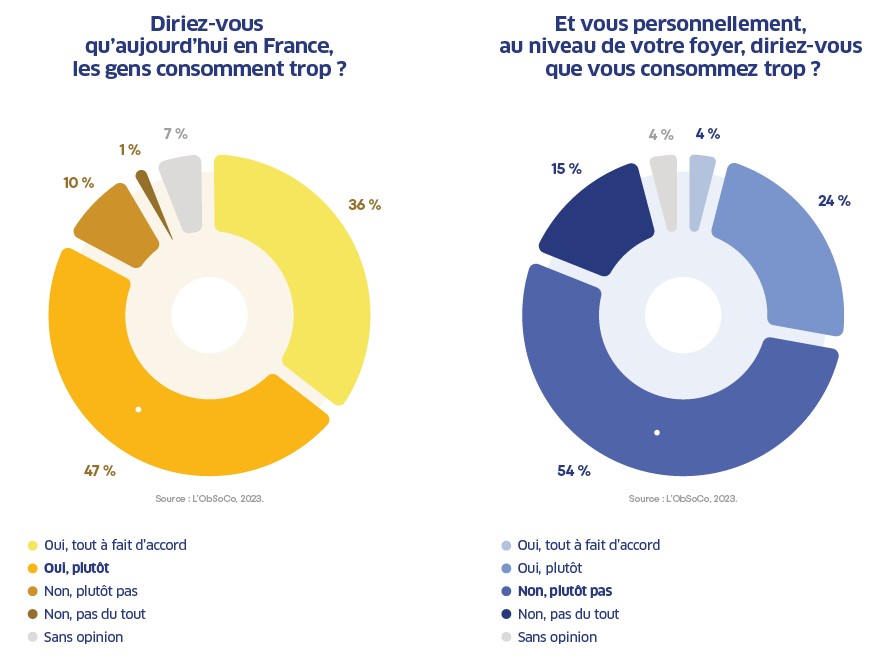

D’autant que si une majorité de Français a une représentation relativement positive du concept de sobriété, ils ne sont qu’une minorité à se sentir euxmêmes directement concernés par le sujet. Alors que 83 % estiment que, « aujourd’hui, en France, les gens consomment trop », interrogés sur leur propre situation, un peu plus d’un quart des Français interrogés (28 %) estiment que c’est leur cas. 82 % considèrent d’ailleurs avoir un mode de vie d’ores et déjà sobre. De même et si, pour 70 % des Français, « l’idée de bien vivre ne s’oppose pas à celle de la sobriété », seuls 7 % des Français considèrent qu’ils pourraient réduire un peu leur pouvoir d’achat sans que cela nuise à leur qualité de vie.

Pour autant, les Français se montrent globalement enclins à l’idée de renforcer leurs efforts en matière de sobriété : tout faire pour conserver leur smartphone au minimum quatre ans, réduire, voire couper, le chauffage la nuit ou quand leur logement est inoccupé, réduire leur consommation de vêtements. Si ces résultats semblent traduire une dynamique positive, on note tout de même une réticence marquée visà- vis d’un certain nombre d’évolutions – dont celles qui pèsent le plus dans la balance environnementale : l’usage de la voiture, la consommation de viande et le recours au transport aérien. Les ménages disposant d’au moins deux véhicules ne sont que 46 % à envisager de n’en posséder plus qu’un. L’idée de ne plus en posséder du tout est sans surprise encore moins bien reçue (rejetée dans 89 % des cas). Une majorité des Français qui mangent de la viande plus de deux fois par semaine refuseraient d’en limiter leur consommation à deux fois par semaine. L’idée de ne plus en manger du tout est rejetée par près de 8 Français sur 10. De la même manière, seule une personne sur deux qui a actuellement recours au transport aérien accepterait d’en limiter son usage à une fois par an, et moins d’une sur trois envisage de complètement l’abandonner.

Face à la sobriété : différents visages

Le « Baromètre modes de vie et sobriété » réalisé par L’ObSoCo pour l’ADEME5 met en lumière l’influence des facteurs socio-économiques, des valeurs personnelles et des contraintes dès lors qu’il est question de sobriété. Cette étude souligne les freins, les leviers, en tout cas les défis, pour promouvoir des modes de vie plus durables au sein de la population française. Ce qui ne pourra se faire sans tenir compte de la diversité de ces situations et motivations. Quatre grands groupes émergent :

- Les convaincus, qui représentent 24 % de la population. On y retrouve un premier sous-groupe de personnes très détachées des valeurs matérialistes, considérant de nombreux biens comme superflus. Très ouvertes à modifier leurs modes de vie, particulièrement en matière de mobilité, ces personnes présentent un profil plutôt âgé, inactif et à faibles revenus.

- Les contraints comptent pour 17 % de la population. Pour eux, la sobriété est à la fois une réalité mais avant tout une nécessité économique.

- Les conservateurs constituent le groupe le plus important, qui pèse pour 43 % de la population. Pour eux, la sobriété est une notion abstraite, qui ne semble pas les concerner directement.

- Les matérialistes représentent 16 % de la population. Ces individus perçoivent la sobriété comme une contrainte imposée par des pressions extérieures, notamment les politiques publiques ou les normes sociales.

La manière dont la sobriété est perçue et est vécue varie donc considérablement en fonction des contextes économiques et sociaux. Une dichotomie existe notamment entre sobriété choisie et sobriété subie, qui soulève des questions essentielles sur les inégalités face à la transition écologique. Alors que certains peuvent se permettre de choisir des alternatives plus durables, d’autres se voient contraints à une sobriété forcée, souvent vécue comme une privation dans une société où la place de la consommation demeure centrale. Quand la situation est susceptible de créer des tensions sociales, les discours et politiques de sobriété – comme d’ailleurs la transition écologique de façon générale – doivent être attentifs à ne pas diviser

Des Français, de fait, toujours plus sobres

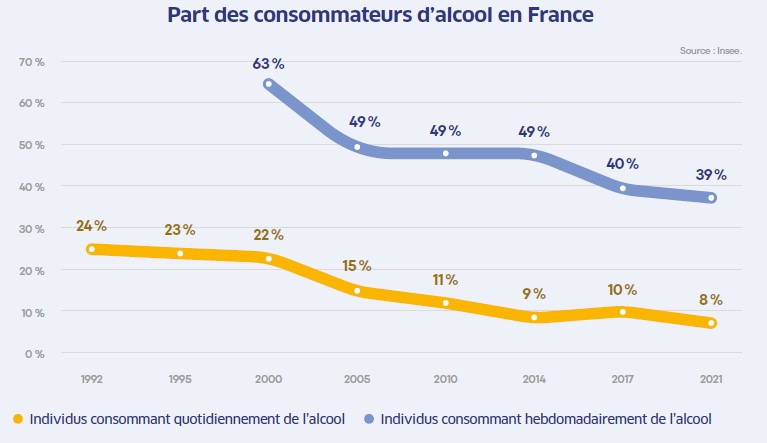

Il est une forme de sobriété qui progresse de plus en plus et qui renvoie d’ailleurs à l’une des acceptions premières du terme : la modération en matière de consommation d’alcool. Là, guidée par des préoccupations liées à la santé – préoccupation devenue majeure – et au bien-être, la consommation des Français n’a cessé de se réduire depuis vingt ans. Sur ces sujets comme sur d’autres, il est nécessaire de trouver des bénéfices individuels pour que les comportements changent…

Entre 1960 et 2020, la consommation de boissons alcoolisées a été divisée, en France, par plus de deux. Il y a soixante ans, un Français buvait en moyenne 200 litres de boissons alcoolisées (vin, bière, spiritueux, champagne, cidre, etc.) par an. Il n’en consomme aujourd’hui plus que 80 litres.

http://www.constructif.fr/bibliotheque/2024-10/de-quoi-la-sobriete-est-elle-aujourd-hui-le-nom.html?item_id=7926

© Constructif

Imprimer

Envoyer par mail

Réagir à l'article